遠見雜誌

新農力崛起

2020 年 04 月號

第20200402期

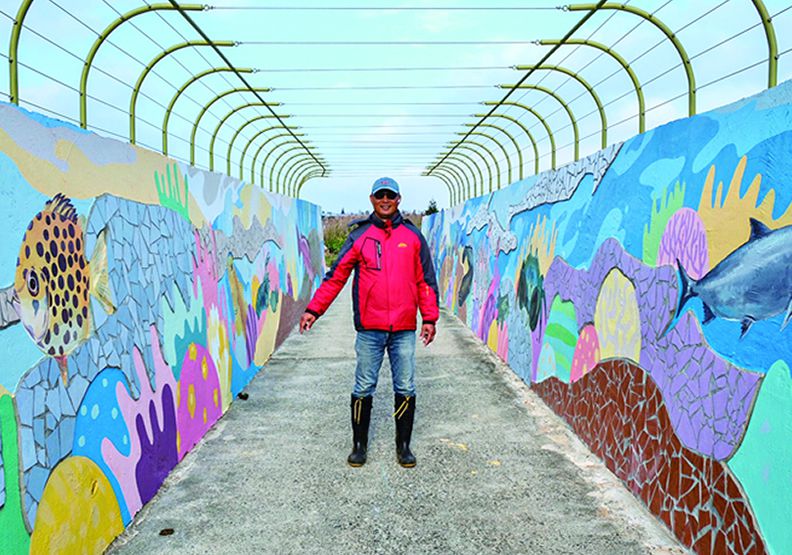

台灣農村在過去四十年間,歷經了極大的轉變。從經濟貢獻、勞力來源,至今已經成為都市居民所懷念的原鄉。 如今,農村的角色又有了不同的展現。不管或老或少,紛紛重新走進農村,試著以自己的方法,串連、分享有共同價值的人,要再次定義農村應有的樣貌。本刊欲爬梳這些散落在全台各地的農村意見領袖,如何透過種種不同的策略和方法,重構一個完全不一樣的台灣農村

最新訂閱方案

-

訂《遠見》送Arowana亞諾納20吋前開式輕掀箱 特價 2,680 元

-

訂《遠見》送Arowana亞諾納25吋行李箱 特價 2,880 元

-

【閱讀自由選-巴菲特與蒙格的投資經營智慧】 特價 2,280 元