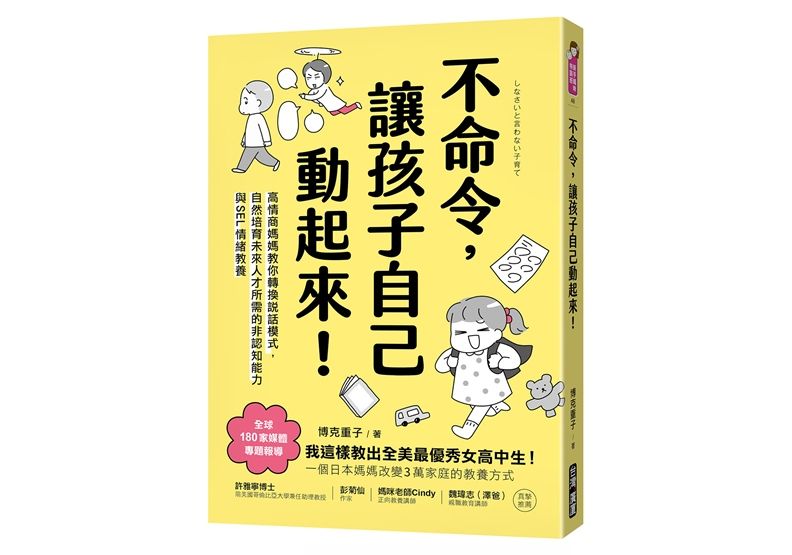

在美國,有一項名為「全美最優秀女高中生」的大學獎學金選拔賽,至今已有超過60年的歷史。每年,全國各地的優秀女孩都會參與這場競爭。這場比賽所評量的不僅是學業成績,而是整個人的綜合素養──包括:學力、體力、溝通能力、同理心、領導力、團隊合作力,甚至是對社會的貢獻等。(本文節錄自《不命令,讓孩子自己動起來!》一書,作者:博克重子,台灣廣廈出版,以下為摘文。)

亞洲國家特有的「超級小孩」文化

從年紀還很小的時候,就開始灌輸文字與數字等知識,培養出早早就識字的「超級小孩」。這樣的「早期英才教育」,在美國早已不再是主流。

現在不論是明星學校的老師,還是希望把小孩送入精英學校的家長,反而都異口同聲強調:「孩子的童年,就該像個孩子」。

根據研究顯示,許多畢業於頂尖大學的資優生,他們在幼年時期非但沒有被要求不斷學習,反而被允許「全心投入自己感興趣的事」。

父母為什麼會過度替孩子安排日常生活,想讓孩子達到某一個「目標」?

這背後往往藏著類似這樣的想法:「希望孩子實現我辦不到的心願」、「希望孩子讓我感到自豪」、「希望孩子乖巧懂事」、「希望孩子成為第一名」、「希望孩子進入名列前茅的學校」。

總歸來說,仍然是將這個社會,或是自己的價值觀,套用在孩子身上,基於滿足「父母需求」而生的心態。

在這樣的基礎下成長,確實會成為聽從父母安排的乖孩子,但也容易因此缺乏自己的想法,以及想要「自己試試看!」的自主性,並且過度在意他人的目光與世俗評價……孩子怎麼養就會怎麼長大,但這真的是你所期望看到的,孩子長大後的模樣嗎?

(延伸閱讀│該玩就玩的年紀,卻成滾輪倉鼠?哈佛兒童發展碩士:造成多項負面後果)

「全美最優秀女高中生」從小開始做的事

在美國,有一項名為「全美最優秀女高中生」的大學獎學金選拔賽,至今已有超過60年的歷史。每年,全國各地的優秀女孩都會參與這場競爭。

這場比賽所評量的不僅是學業成績,而是整個人的綜合素養──包括:學力、體力、溝通能力、同理心、領導力、團隊合作力,甚至是對社會的貢獻等。

在這場全方位的挑戰中,我的大女兒絲凱(當時18歲)於2017年榮獲總冠軍,也成為第一位獲得這項殊榮的日裔學生。這件事讓許多日本與美國的媒體開始關注我長年以來的教養方式。

轉眼5年過去,絲凱已從哥倫比亞大學畢業,目前在美國一家顧問公司,展開了她的職場人生。

在接受眾多媒體採訪時,我最常被問到的一個問題是:「您在教養孩子的過程中,最重視的是什麼?」

我的回答始終如一:「培養非認知能力。」

所謂「非認知能力」,顧名思義,就是與「認知能力」相對的能力。

「認知能力(Cognitive Skills)」指的是像考試成績、智力測驗(IQ)等,可以用具體數字衡量、看得見的知識或標準;而「非認知能力(Non-cognitive Skills)」則相反,它是指無法量化,也無法直接觀察到的內在素質。

非認知能力,是自我肯定感、自信心、自制力、自主性、好奇心、創造力、想像力、韌性、毅力、復原力、同理心、合作能力與社交能力等素質的總稱。

透過「不命令的教養」所培養出的,正是這些內在資質—孩子能具備自主性、高度的自我肯定感、堅持與耐力,內心柔軟且能自我控制,並具備從困難中重新站起來的心理韌性。

這些能力,濃縮起來就是5個字:非認知能力。

(延伸閱讀│頭腦好不代表很會念書!哈佛學生都有一項特質:「RQ」高)