隨著ESG與永續經營成為顯學,職業健康與安全 (Occupational Health and Safety,簡稱OHS)不再是企業內部的獨角戲,而是橫跨組織內、外,擴散至整體社會與產業生態的重要議題。面對永續佈局,企業也不得不把職業安全衛生 (簡稱職安衛) 理念落實到外部合作單位及供應鏈,才能形成產業共好的生態圈。

歐洲將盡職調查納入企業政策,供應鏈職安衛成企業必守紅線

隨著全球ESG法規演進,供應鏈中的職安衛成為企業不可忽視的重點,勞動部職業安全衛生署(下稱職安署)署長林毓堂談到與歐盟職業安全局(EU-OSHA)召開的「第4屆臺歐盟職業安全衛生合作會議」,會中雙方也針對歐盟《企業永續盡職調查指令》(CSDDD)進行深入討論。

「在職安衛領域照顧好內部員工,已經是基本責任,接下來就要開始往外擴散,無論是上游供應鏈或下游承包商,都是企業發展永續時要經營的對象。」除了CSDDD之外,德國也有《供應鏈盡職調查法》(LkSG),要求企業將盡職調查納入政策與治理流程,確保供應鏈中的勞動條件與職場安全。

因應國際對於盡職調查的重視,職安署順勢研提臺灣職場健康勞動力永續發展中長程計畫(2022年至2026年),逐年推動職場永續健康與安全發展策略。2024年起,職安署進一步推動供應商弱點輔導諮詢服務,協助企業系統性帶動提升供應鏈的職場健康與安全表現。這一連串的政策與輔導,都希望引導企業在自我檢視職安衛達成度之餘,也藉由大廠帶動小廠的策略,由領導企業掌握上下游的職安衛現況。

《職安法》新方向:安全成本共同承擔的一體化

林毓堂談到,以臺灣來說,企業興建廠房,會找營造廠,營造廠再發包給不同包商處理不同工項。以往工地事故,法令的究責對象只到職災勞工的雇主,以及大小包商,但目前將參考英國及新加坡等國的制度進行修法,強化源頭防災及承攬管理,對於交付承攬的業主應課予防災責任,也就是企業本身。

林毓堂進一步舉例,許多建物外型獨特、工法特殊,若僅一味追求完成工程進度,可能忽視施工過程中的風險,唯有業主在規劃、設計的階段,就把營造風險與職安衛保護的成本共同納入規劃,才是公平合理的做法,近期修正《職業安全衛生法》時,已朝此方向進行修法,期業主更加了解其應承擔的責任與義務。

「供應鏈與包商的職安衛推廣」也是全球報告倡議組織(GRI,Global Reporting Initiative)公布的新版《GRI 403職業健康與安全準則》裡強調的重點之一,例如準則403-7(預防及降低與企業直接關聯者之職業健康與安全衝擊)與準則403-8(職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者),就將企業的利害關係人涵蓋範圍擴大到所有工作者,不再僅限正式員工,而是包含外包、臨時工與承攬商的職安衛涵蓋程度,都是在要求揭露的範圍。

瞭解更多》職安署2024年「企業永續報告書公開職業健康與安全績效」基線調查報告

OHS列為重大議題,臺灣企業與供應鏈表現亮眼

雖然盡職調查、供應鏈職安衛要求等相關法規,還在擬定當中,但臺灣已經有部分龍頭企業開始將職安衛要求內化成選擇、評估供應鏈夥伴的重要標準。

如深耕半導體與科技廠房建設的聖暉工程科技,不僅要求所有新進供應商簽署《供應商行為準則》,也推動供應鏈自主填寫職場健康自評,建立供應鏈的職安衛管理機制;半導體大廠日月光也在2023年開始實施「供應鏈健康勞動力四大方案」,推動自我評量、教育訓練、目標制定與揭露倡議,其中已有近400家供應商響應健康勞動力自我評量、60家自主揭露職安衛資料,一同為產業做出良好示範。

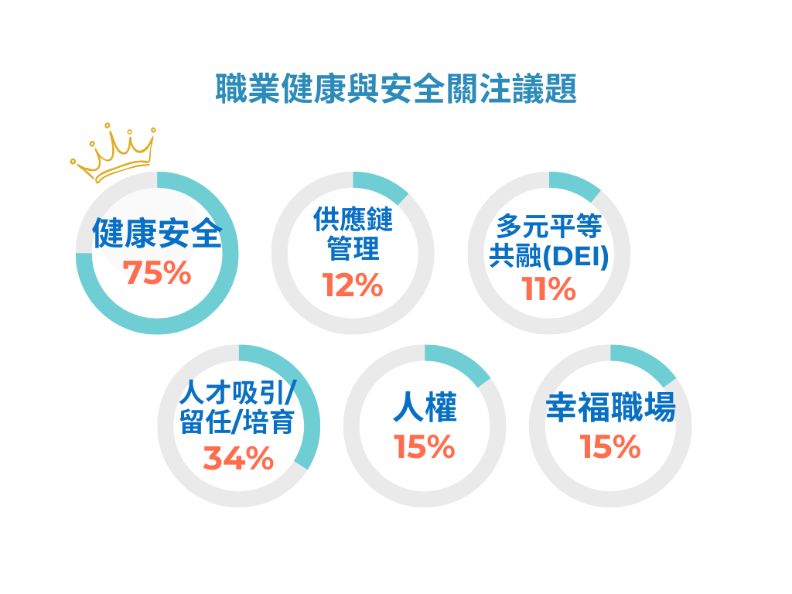

根據職安署調查,2024年,臺灣企業各年度揭露永續報告書的績效展現成果中,有80%以上的企業將OHS列為重大議題,並有85%的企業已經揭示OHS目標與管理方針,另外76%企業應用GRI 403準則揭露OHS指標,而參與OHS管理與揭露的供應鏈,也達到74%之多,比前一年大幅提升了26%,足以顯示從企業到供應鏈都愈來愈重視OHS的實踐。

能有此亮眼的表現,林毓堂認為有賴多年來政府、企業與勞工三方面的公私協力長期投入。林毓堂拿起手上的《職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南》表示,「台灣在職安衛領域有完善的法規政策,以及數位科技應用的潛力,也與國際產業鏈密切互動,加上專業人才在職安衛的實踐,必須持續運用這些優勢,並期待透過這本指南與『健康勞動力永續領航企業選拔』等輔導與獎勵機制,鼓勵企業實踐承諾,以具體行動擴大供應鏈影響力,將職安衛的績效轉為正面影響力,讓臺灣在世界的舞台上持續發光。

勞動部職業安全衛生署 廣告