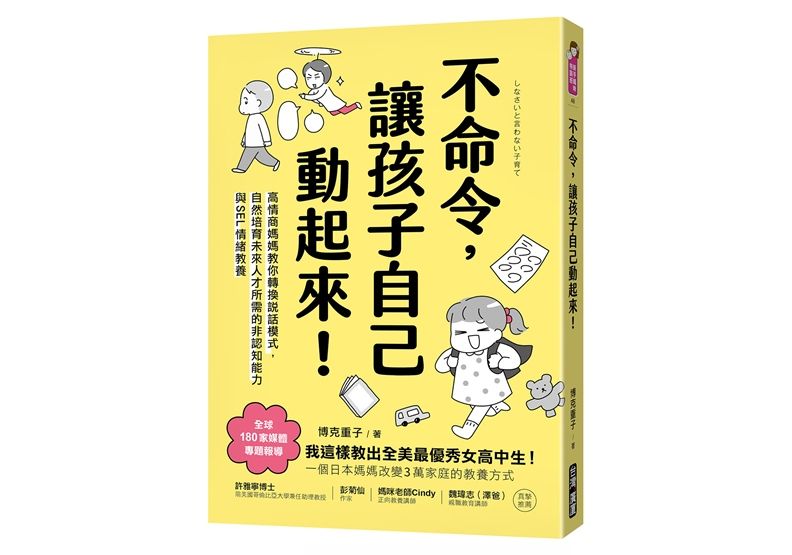

今天你對孩子說了幾次「快去做!」呢?「不命令教養」正是要教大家實現這個理想場景。不必催促、不必吼罵,孩子主動行動,對自己充滿信心,還能學會管理自己的情緒與行為,培養出自主學習、正向思考、自我管理等,學業以外的「非認知能力」,而這些,才是在瞬息萬變的未來中,真正需要的核心特質。(本文節錄自《不命令,讓孩子自己動起來!》一書,作者:博克重子,台灣廣廈出版,以下為摘文。)

孩子會因為「快去做!」而不想動

你是不是也有過這樣的經驗?原本正想著要去打掃,結果一被說「快點去打掃!」,整個人瞬間就不想動了。

我自己小時候也是這樣,每當爸媽說「還不快去念書!」時,想念書的幹勁就會瞬間消失。「明明我正想去做,現在卻一點也不想了!」心裡產生抗拒,最後乾脆放棄不做了……相信很多人都有過這樣的經驗。

這種現象在心理學上稱為「心理反抗」(或作「心理反應」)。當我們被命令「去做某件事」時,會感覺自己的行動和想法受到束縛,因而產生抵觸心理。

在心理學的世界裡常說:「自己能控制自己,是人類大腦與生俱來的基本需求之一」;所以,人類是一旦被下達命令,就會更想要按照自己的意識來行動的生物。

正因如此,即便知道「做這件事情」對自己有益,大腦還是會因為受到命令,認為自己的行為和思想受到限制而產生排斥感。

「快去做!」這句話會澆熄孩子的積極性,甚至讓他們產生反抗心理。

「明明不想命令孩子,卻還是忍不住說出口。」

「很多時候,還是不得不說『快去做』。」

我好像能聽到媽媽們在吶喊的聲音。

若總是依靠「快去做!」這樣的語句,給予指示、驅使孩子去做某件事,這其實是一種上對下的命令—也就是所謂「一個口令,一個動作」的教養方式。

習慣接收父母的「命令」,有時會剝奪掉孩子身上本來很珍貴的東西。

(延伸閱讀│她放手讓兩歲女兒規劃行程:有「自控力」的孩子會更喜歡自己)

反觀「不命令的教養」,父母會將指使般的語句,轉變成引導式的提問與建議,向孩子提出:「你想怎麼做?」「這麼做如何?」「我們要不要試試看?」「一起來做做看吧」等,讓孩子擁有更多的選擇權與決定權。

在不強迫、不否定的環境中,孩子可以自由選擇、自由決定,也可以在父母的示範之下,選擇「一起做」的方式。

在這個過程中,孩子會自然培養出:「自行決定想做的事並付諸實行」的喜悅、「我做得到」的自信,與「接納真正的自己」的自我肯定感。

孩子們只有在不受到過度命令時,才能學會照顧自己、依靠自己克服困難,並學會肯定自我—成為那種「不用催就能自動自發,可以靠自己做到」的獨立孩子。

(延伸閱讀│要孩子有大人樣,先把他當大人看:「這3個字」別吝嗇對孩子說)

每個父母都能輕鬆實踐的4大教養環境

(延伸閱讀│真正的愛,是適度讓孩子品嚐失敗:「這3個字」別對孩子說)