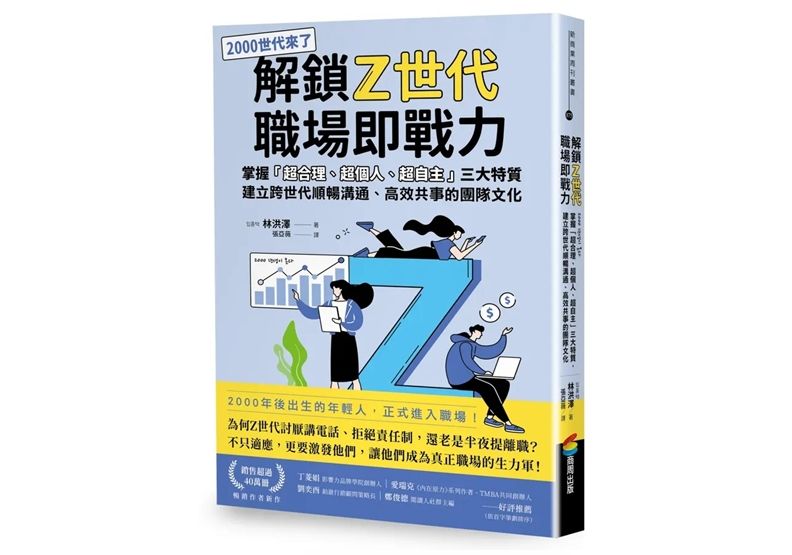

在少子化、缺工的如今,企業愈來愈難招募新人;好不容易找到年輕人,又經常因為觀念、思維或行為模式的差異而導致溝通和管理上的困境,甚至因此很難留住新鮮人。該如何管理Z世代工作者,對許多企業而言已經成為迫在眉睫的問題。要掌握與Z世代共事的方法,就必須了解他們的思維與行為模式,以及截然不同的工作觀。(本文節錄自《解鎖Z世代職場即戰力》一書,作者:林洪澤,商周出版,以下為摘文。)

以「把失敗降到最低」為目標生活的Z世代

2020年代的商業界前輩們異口同聲地說,現在的新進員工真的很聰明。對於那些資歷不凡、在激烈競爭中脫穎而出的人來說,這無疑是一種盛讚。

然而,再怎麼聰明的人,如果沒有累積經驗,也很難徹底做好自己的工作。而這些有助於完成工作的經驗,通常都是建立在「失敗」的基礎上。

然而,如今聰明的Z世代並不習慣失敗,不過這也不代表他們是軟弱的一代。之所以會有這樣的結果,是因為熟悉數位化的他們,始終以「把失敗降到最低」為目標在生活。

他們從出生至今,都別無選擇地身處「不必失敗」的環境,因此對他們來說,「失敗是成功之母」這句話沒什麼說服力。

老一輩幫助他們成長的方法,就是「幫助他們學習失敗」。他們親自經歷過的失敗,將成為刻骨銘心的教訓,更會成為成長的契機。那麼,我們該如何幫助他們失敗?又該如何給予回饋?

(延伸閱讀│芬蘭蟬聯8年世界最幸福國家:從慶祝「失敗日」看芬蘭社會文化)

若橫軸是「冷靜的直接評價」,給予回饋首先需要一個「評價」的過程,而這樣的評價必須準確、客觀且基於事實;而縱軸是「溫暖的人性關懷」,之所以需要同時帶有溫暖的關懷,是因為給予回饋的目的不是貶低對方,而是為了創造更好的成果。唯有將這兩個軸相互結合,才有可能落實真正的回饋。

但現實中,很多時候人們會刻意避免冷靜客觀的評價或溫暖人心的關懷,也就是說他們不願意給予回饋。自從韓國《職場霸凌禁止法》實施以後,愈來愈多人認為自己可能會在實際對話中被抓住什麼把柄。

從組織的立場來看,迴避回饋是最糟糕的情況。如果只想減少不必要的衝突,不僅無法改善工作狀況,在極端的情境下,甚至可能放棄最基本的溝通。

既然很難給予冷靜的評價,那麼只給予溫暖的關懷呢?出乎意料地,有許多團隊領導者都紛紛表示:「現在的年輕世代喜歡被稱讚,不願意接受批評。」

但是,如果領導者沒有直接對錯誤的結果提出建議,員工的工作能力也無法有所改善,如此一來責任和壓力還是會完全落在領導者身上。一個組織需要的是公正的領導者,而不是好前輩。

反之,如果只給予冷靜的評價而沒有任何溫暖的關懷呢?事實上,這在過去的組織中很常見,不過當時常見的不是冷靜的評價,而是冷酷無情的批評。甚至,比起不帶私人情緒、對工作表現本身提出的客觀評價,更常發生的是殘酷的排擠和強迫。

(延伸閱讀│從三拋、五拋到N拋世代:八年級生為何決定「什麼都不想要」)

缺乏人性關懷的回饋可能會促成致命的制度

二○二一年Kakao內部引發爭議的人事評估制度就是一個具代表性的例子。根據Blind上Kakao留言板的貼文,當時Kakao每年年底都會進行多元績效評估。

在「同事評價」部分有兩個問題,一個是「你還想和這位同事一起工作嗎?」另一個是「如果公司有一個專案要求出色的表現,你願意和這位同事一起工作嗎?」

評價者可以回答「想一起工作」、「無所謂」、「不想再合作」和「無法決定」,被評價者則只看得到「不想再合作」的人數占比,而且無法得知原因。

此外,此次評估結果將提供給全體員工,並與全公司平均值進行比較,這已經是公開羞辱的程度。雖然該公司表示有其他單獨的主觀評價結果,但這種製作並公開負面評價的做法,依然缺乏人性關懷。留言板上不斷有人揭露Kakao的人事評估制度具有致命的殺傷力,Kakao只好將相關的人事評估項目刪除。

當然,人事評估不應該包含評價者的個人情緒。然而,從上述案例可以看出,回饋不應該只基於數字,而應該是來自個人的、直接的回饋,並且其中要飽含溫暖的人性關懷和人情味。

這並不是說一定要同情或理解被評價的對象,而是應該將被評價者視為一個人,以激勵他的積極發展為出發點來進行評估。如此一來,這份回饋將會有效且真誠,其中不只有公正客觀的直接評價,還充滿了溫暖的人情味。

(延伸閱讀│職場最優秀人才根本不存在?據統計:團隊有「這2項」特質表現最佳)

Z世代職場3大特徵

超合理

講求效率與公平,傾向將一切事物「量化」並計算到最精確,盡可能避免吃虧。有時在職場上可能會讓人覺得「不懂人情世故」,但這只不過是基於原則和效率而採取的合理行動。

超個人

重視個人價值、尊重個人權利,無論面對誰,都希望平等進行對話;對「微歧視」十分敏銳,不再接受隨意的評價或是玩笑,因為這些行為已經構成「冒犯」。然而在重視層級結構的企業中,這對資深員工來說或許就成了「沒大沒小」、「不懂禮貌」。

超自主

渴望對生活保有掌控,不再將朝九晚五的工作視為唯一選擇,也不再將大企業視為最好的出路。有些人偏好更彈性的工作模式,例如零工經濟,甚至選擇「休息」而非就業。

(延伸閱讀│「00後整頓職場」也逼瘋老闆?盤點Z世代10大工作新態度)

職場上與Z世代共事的4個技巧

(延伸閱讀│當好人沒用?職場人際關係:做好「這2個字」比有禮貌更實際)