一

夏夜整理書房,找到一張與溫瑞安(圖左)合影的照片,那大約是一九八六年的事了,當時他從香港來臺北辦事,印象中是林佛兒請他吃飯,約了我作陪,在一家餐廳中拍下的。那是溫瑞安於一九八○年遭警總逮捕,其後驅逐出境後,我與他再相會的一次,但也僅止於那一次,迄今三十年未再見到他,不知他近況好否?

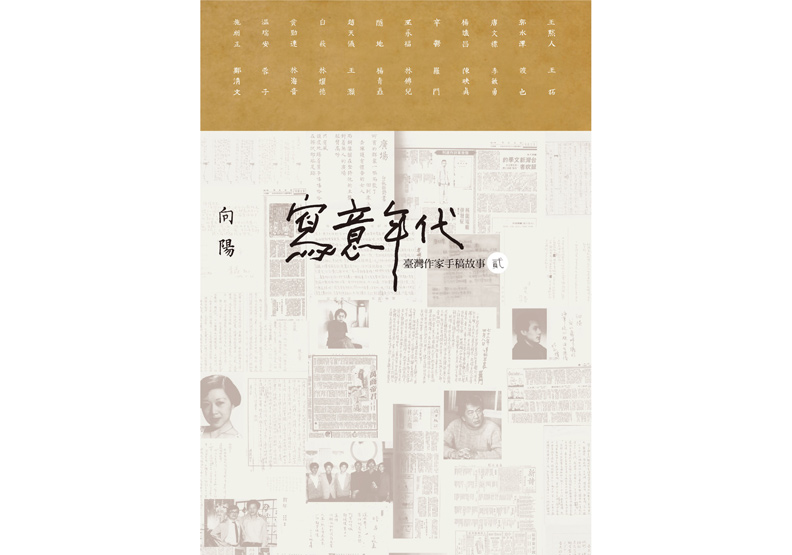

首圖圖說:一九八六年溫瑞安回臺與向陽在臺北某餐廳合影。

溫瑞安是馬華作家,來自馬來西亞,在馬時期加入「天狼星詩社」,一九七三年以僑生身分來臺,就讀於臺大;一九八○年九月二十五日,和同樣來自馬來西亞的女詩人方娥真遭警總逮捕入獄,次年一月遭軍事法庭以「為匪宣傳」罪名判感化三年,實際約羈押三個月後遣送出境回馬來西亞。溫瑞安在臺求學、活動約七年,其間創辦了「神州詩社」,除了詩刊之外,也創刊《青年中國》雜誌、發行《神州文集》,在一九七○年代的臺灣詩壇,捲起過一陣風雲,成為戰後臺灣新詩發展過程的一則傳說。

神州詩社是馬華文學介入臺灣文學、社會與政治最深的社團,它崛起得快,發展得猛,也墜落得相當迅疾;它以詩結盟,卻有類似幫會的組織;它的成員,不僅止於來臺求學的馬來西亞僑生,同時還吸收了臺灣的文藝青年,成為馬、臺文青的大本營,全盛期加入社員多達近兩百人;它的活動方式,除了出版詩刊、文集之外,也大異於當時的臺灣青年詩社,在溫瑞安領導下,以「試劍山莊」為基地,聚會讀書、辯難、歌唱、練武,並動員全社社員到各大專院校推廣詩作,儼然是有著鐵的紀律的隊伍。不過幾年之間,神州詩社便成為一九七○年代後半期最受矚目,但同時也受到「側目」的詩社。

作為神州詩社的核心人物,溫瑞安的詩一如他的人,狂放矯健,浪漫與激情兼而有之,他以武俠入詩,動輒寫出兩三百行的長詩,與當時的臺灣年輕詩人相較,自成一格,因而突出了他在臺灣詩壇的位置;與他一樣遭到警總逮捕的詩人方娥真,晚他一年來臺,詩作風格婉約、典麗自然,一如其人。溫瑞安和方娥真被捕入獄,並不是因為他們的詩作,而是因為神州詩社(後易名為「神州社」)遭人密告、檢舉,認為有「匪諜」嫌疑,說他們「假借文藝之名,吸收青年學生,採檢討批鬥、競賽等方式,並鼓勵社員以社為家,致部分社員離家、休學或退學」;說他們帶領社員讀「匪書」、唱「匪歌」、看「匪」電影,「引發社員對大陸的嚮往」,因此犯了「為匪宣傳」的罪名。

溫瑞安、方娥真遭警總逮捕之時,轟動臺灣文壇。戒嚴年代,警總辦了非常多的「匪諜」案,一九八○年美麗島大審剛結束,為臺灣民主運動奮鬥的美麗島領袖已被關入大牢,接著逮捕被認為有「大中國思想」的神州社溫瑞安、方娥真,使得神州社因此瓦解,這和國民黨當年仍然堅定不移的反共政策有關,既不允許獨、也不容許統。溫瑞安事件的發生,可說是國民黨持續肅清「紅色思想」的鮮明案例;這個事件最直接的受害人當然是溫瑞安和方娥真,間接受害人則是當年聚集在神州社的眾多文藝青年,包括十六歲就加入該社的林燿德(一九六二─一九九六)。

二

我小溫瑞安一歲,他於一九七三年來臺時,我就讀文化學院東語系日文組,當時已讀過他在《中外文學》、《幼獅文藝》、《中華文藝》等刊物發表的詩和散文,對於他雄渾的文筆和寫作才氣,以及相較於同齡作家的文風,印象頗為深刻。他的萬把字散文〈龍哭千里〉,洋溢著一股「中國想像」,徜徉恣肆,洸洋無際,顯現了來自僑居地的他對文化中國的嚮往;他的第一本詩集《將軍令》出版於一九七四年,後記就直接宣示:「我們總不能、總不能看見這頭受傷的蒼龍,絕滅在我們這一代的手裡」,都可以看出他對「龍」以及想像中的「中國」的感情。

即使在臺灣,一九七○年代的臺灣,「龍」和「中國」這兩個符號也是連結在一塊的,戰後世代組成的「龍族詩社」,同樣也有著這樣的情懷;校園民歌中,有名的〈龍的傳人〉,何嘗不也如此?當時臺灣的現代詩被稱為「中國現代詩」,散文被稱為「中國現代散文」……,也莫不如此。這讓從馬來西亞來到臺灣的溫瑞安感覺到了「回到中國」(相對於馬來西亞)的溫暖。在這裡,他如魚得水,也受到當時的文學刊物的歡迎,因而意氣風發,而有重振「中華文化」的豪情和行動。回到那個年代,這樣的感情儘管是虛幻的,但可以理解。

當時的我,也有這樣的「文化中國」夢想,在國民黨的體制教育底下,歌詠從未看過的長江黃河,懷想五千年道統文化,成為不經大腦思考、也毫無懷疑的「常識」。大三那年,我擔任文化學院「華岡詩社」社長,在好友渡也的協助下,與詩壇開始有了接觸,我們在華岡辦「中國新詩系列講座」,邀請紀弦、瘂弦、洛夫、張默、管管和羅青來學校演講,出版《華岡詩刊》、詩頁,一時之間使得華岡的現代詩風大盛。也因為渡也的介紹,我和溫瑞安以及方娥真、黃昏星、周清嘯、廖雁平等青年詩人見了面,其後並成為常相往來的好友。

現在回想起來,當時的校園詩壇還真熱鬧,除了溫瑞安帶領的天狼星詩社跨校際之外,臺大有「現代詩社」(楊澤、羅智成、詹宏志、廖咸浩等)、政大有「長廊詩社」(陳家帶、游喚等)、師大有「噴泉詩社」(陳黎等)、臺北醫學院有「北極星詩社」(林野、舒笛等)、高師大有「風燈詩社」(楊子澗、寒林、歐團圓等)、高醫有「阿米巴詩社」(陳豐偉等)……,年輕的校園詩人互相往來,以詩會友,相當熱鬧。

相對於各大學詩社的鬆散,溫瑞安領導的天狼星詩社帶勁而有紀律。我到過他們的試劍山莊,社員言必稱溫瑞安「大哥」,以抱拳方式相互打招呼,他們有尊卑之分,紀律嚴明;大哥溫瑞安一聲令下,無不景從。他們一方面為了推廣詩集、文集,一方面也為了籌措生活費和山莊開銷,幾乎每周都要外出「打仗」,帶著書籍到不同校園推廣、演講。當然,也來過華岡,讓我見識到溫瑞安的領導魅力和氣魄。黃昏星曾告訴我,他們有時沒有收入,就只能靠打工、吃泡麵過日子,但依舊意氣風發,放聲唱歌、練武、寫詩。這是不可思議的傳奇。年輕和對中國想像,使他們自認為擔負振興中華文化的重擔,頂風逆浪,也要狂傲地走下去。

但我並沒有加入他們的詩社,只維持著詩友關係,在他們的詩刊、文集發表詩作。一九七七年,我在故鄉出版社出版第一本詩集《銀杏的仰望》,出版社負責人林秉欽告訴我,他將資助溫瑞安的《神州詩刊》,沒過多久,以《高山.流水.知音》為書名的《神州詩刊》就出版了,副題「天狼星詩刊第六期」。接著皇冠出版社也為他們出版了七本《神州文集》,顯見當時臺北出版市場對他們的重視和支持,也標誌了溫瑞安在臺推動文學的高峰。

我從華岡畢業後,入伍,直到退伍後再來臺北工作,才再和溫瑞安以及神州社聯繫上。他們的熱情不減,似有熊熊的火在心中燒。這個時期,一方面因為我上班忙,一方面也因「中國夢」已退燒,我已不再像大學時期那樣和神州社密切往來。一七七七年鄉土文學論戰爆發後,因為我寫作臺語詩,並獲高準所辦《詩潮》創刊紀念獎,我的臺語詩也被相關單位列為「工農兵文學」黑名單,受到國民黨批判,讓我更清楚自己的文學之路;一九七九年,我以霧社事件為題材寫長詩《霧社》,同年美麗島事件爆發,次年三月美麗島案軍事法庭大審,都讓我從「中國夢」中醒來。

儘管如此,友情不變,我萬萬沒想到,溫瑞安、方娥真卻因為他們的「中國夢」,在美麗島事件之後,雙雙被逮捕入獄。一九八一年二月十二日,我打開報紙,在第三版赫然看到這樣的新聞:

【臺北訊】臺灣警備總部昨天宣布,創辦「神州社」的馬來西亞華僑溫瑞安及方娥真,因從事為匪宣傳之不法活動,經警備總部軍事檢察官提出聲請,軍事法庭已裁定各交付感化三年,以保護管束代之。

這是讓我震驚但又知道必然發生的事。那個年代,連臺獨都被視為「受到共匪蠱惑」、「為匪宣傳」、「挑撥政府和人民的感情」而治罪啊。我只能為溫瑞安、方娥真禱告,希望他們在獄中平安。

三

再度與溫瑞安聯繫上,已是一九八三年。當時溫瑞安和方娥真已被遣返離境近三年,溫瑞安在香港受金庸賞識,他的武俠小說在《明報》連載,叫好又叫座,很快打開了知名度;他也因此受到香港「亞洲電視」的倚重,為該臺撰寫劇本。我為了《陽光小集》策畫的詩刊詩社史專輯,從高信疆先生處拿到他的聯絡地址,寫信到香港,請他提供「神州詩社」社史,並賜寄詩稿,末了還問他有無獄中詩作,一併歡迎。

八月初,我收到他的回信、〈「神州詩社」的起落興亡〉、以及〈獄中詩〉三首(〈霸王篇〉、〈白髮篇〉、〈急急廿七〉)。這是多麼令人興奮的事,我知道溫瑞安已經在香港有了工作,能夠繼續寫作,安心多了;他寄來的〈獄中詩〉三首更彌足珍貴,大概也只有《陽光小集》可以刊登,再加上他親自撰寫的神州詩社「興亡」過程,也是第一手文字,對《陽光小集》來說,這都是求之不可得的稿子。

溫瑞安給我的信上這樣寫:

信收到,因電視臺要我赴日韓拍攝一齣劇集,所約的詩稿遲至今天才寄上。這一組詩是我在獄中寫的,從來沒有發表過(本來也不想發表的)。從這一組作品開始,可以說,臺灣的讀者再也不曾看過我的新作。

然而詩是我永不放棄的妻。很多人以為我在香港的現實環境中不得不低頭,放棄一向以來的操守。那是他們看不清楚我。我從馬來西亞到臺灣到香港,從來都兩袖清風的來,但最後我一定做些不枉此生的事!我可以倒下去,不過,我一定站起來。我曾度過比常人艱苦十倍的歲月,甚至到現在仍有相當的艱苦,不過這艱苦只激起我的鬥志!

淇瀁,我的朋友,看到「陽光小集」使我有滿懷春陽的快樂,辦得那麼好,就算神州仍在,也該拱手讓賢了。渡也在那裡?怎麼不見你提他的?時間飛逝如此——還是多寫詩,只願無事長相見吧。

這時我已擔任《自立晚報.自立副刊》主編,坐在編輯檯上讀溫瑞安從香港寫來的信,既為他以在香港謀得工作高興,也為他仍惦記著當年帶我去見他的渡也而感動。這就是溫瑞安,一旦視為朋友,就永遠是朋友了。

〈獄中詩〉在那個年代到底是敏感的題材,何況溫瑞安事件仍沒從人們的記憶中消失。這輯詩作,〈霸王篇〉文末註記「稿於民國七十年一月四日獄中」、〈白髮篇〉文末則附記「稿於一九八一年一月四日之號囚室」,〈急急廿七〉的附記更長:

於民國七十年一月五日,廿七歲的第一首詩。人在猝發的囹圄中,當然沒有錶,沒有筷子,沒有陽光,沒有兄弟朋友,也沒有出去的日期,更不知道小方在何方,那是一個漫長的秋冬,幸好,還有不死的等待,刻骨的懷念。

三首詩,寫出了溫瑞安在獄中的焦慮、狂傲和多情。詩中有著慷慨、從容作楚囚的狂氣,也有對同被羈押於囚室但無法知道訊息的方娥真的深情。我讀著這三首詩稿,決定冒險刊登,一九八三年八月底,這輯詩作便在《陽光小集》第十二期刊登出來了。刊登之後,大約一個禮拜,我在報社接到自稱警總的人來電,問我如何取得溫瑞安的詩,我回他:「寫信要來的。」對方說:「你最好不要跟他聯絡!」電話就斷了。

我手上還有溫瑞安為《陽光小輯》撰寫的〈「神州詩社」的起落興亡〉,我想,管他的,詩都刊了,這文就放到第十三期規劃的「政治詩專輯」中吧。當年九月,我把稿子交給擔任社長的張雪映,也不知什麼原因,這篇稿子連同政治詩專輯的其他稿件,等到半年之後,張雪映才送回給我做出版前的審閱,我看過後,一無增刪,回送當時在南部的總編輯李昌憲,進行最後的編輯,交付印刷。這輯稿時間的拖遲、出版時間的延擱,跟我本無關連;且《陽光小集》出刊以來一直就有類似的脫期現象,甚至曾將兩期併為一期,因此我並不覺得有何不妥。

《陽光小集》十三期印出來後,我拿到手上,卻發現這版本比我原來看過的內容多了一些「東西」:首先是封面,六則標題中的第一則用了「陽光小集被收買了嗎?」這樣聳動的字眼;其次,內文〈陽光短打〉第一則「獎的另外一面」暗諷我「靠良好的人際關係和有力團體的推薦」得到國家文藝獎;另外一則「詩也講方言?」,譏嘲我、林宗源和黃樹根寫作臺語詩「豈不是事先斷絕了不懂這種方言的讀者,大大降低了可能引起的共鳴嗎?還是他們認為每個人都該懂得這種語言呢?」;最後是,未必了解整個過程的總編輯李昌憲(他是直率而單純的詩人)寫的〈編輯記事〉,把延遲出刊導向「陽光小集的同仁都被出賣了」。

這樣的「添加」處理,讓當時身為發行人的我相當不高興。政治詩專輯是我提議的,專輯內容規劃也是由我召集幾位同仁共同討論定案的,最後定稿的是我,並未刪除或更換任何稿件;還交代要將最敏感的「政治詩座談會」交給《自立副刊》和《陽光小集》發表,再加上同樣高度政治敏感的溫瑞安的稿子也是我約來的。出刊之後,怎麼會生出「出賣」這樣的說法,且以封面和「編輯記事」擴而大之?

當中顯然出了岔,我至今依然無法理解。不高興之外,我還強烈感覺同仁中似乎有人耍心機、動手腳,無中生有,汙衊自身詩社與同仁。辦一份詩刊,費時費心,費力還花錢,為的是對詩有一股熱愛,但若同仁不同心,詩刊還有必要持續嗎?一怒之下(當時的我畢竟年輕氣盛),我決定就此停刊《陽光小集》,解散詩社,那是一九八四年六月的事。

三十多年來,有關《陽光小集》為何解散,有諸多臆測之詞,更有中傷之言,說是國民黨文工會介入。我總是一笑置之,未嘗多做解釋,原委就這麼簡單,我生氣了,我不屑和離心離德之人合辦刊物,如此而已。我主責時的《陽光小集》第九期(一九八二)曾被查禁,我編的《自立副刊》也曾被以「為匪宣傳」為由停刊(一九八四年三月十三日),這兩事都跟警總有關,我都承擔了,文工會怎有能耐干預《陽光小集》的內容和出版時程?

事隔三十多年,都過去了,恩怨等如塵土。我拿出當年溫瑞安手寫的文稿,看到他在文末形容神州詩社的「土崩瓦解」,「像流星劃過夜空,雖曾燦爛而不能永晝」,想到《陽光小集》的星散,竟也有戚戚之感。

四

江湖已老,當年的年輕詩人溫瑞安已經幾乎停止了詩的寫作(或許還寫吧,只是未發表),我也與他失去了聯繫。透過媒體和網路,知道他在香港非常活躍,一九八三年他給我的信和來稿,還強調「詩是我永不放棄的妻」,但這之後他的主要作品已轉為武俠小說,他的武俠名著《四大名捕會京師》及《神相李布衣》等都在香港亞洲電視開拍播出,有人譽他是繼金庸之後最重要的武俠小說大家;聽說他也曾在香港創辦《溫瑞安(超新派)武俠》周刊,引發過熱烈的反應……。

我記憶中的溫瑞安還是二十來歲的那副模樣,矯健、狂放,帶有任俠之風,重義氣與然諾,帶著神州社的一票朋友,從山下趕來陽明山我租賃之屋,以雙手抱拳做招呼,果然一副掌門人架式,讓滿天的星斗都不得不隨之閃爍。那時的溫瑞安寫很長的詩,懷想很舊的中國,想走很長的文學路,我們談詩論文,也談文壇瑣事和未來計畫,狂歌於山巔,縱目山下的燦熠燈海。如今俱老矣,但願進入人生之秋的溫瑞安,能夠重拾詩筆,以詩為妻!

二○一六年六月

本文節錄自:《寫意年代—臺灣作家手稿故事2》一書,向陽著,九歌出版。