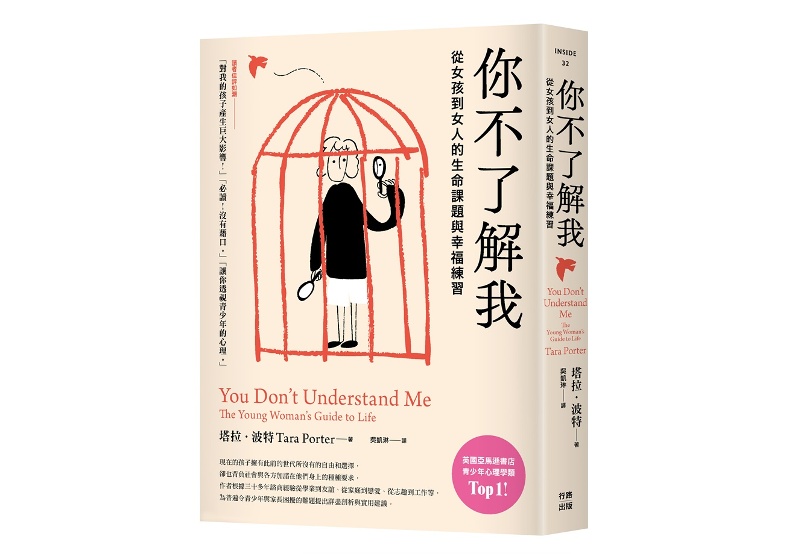

情緒與想法結合的狀態,在心理學中稱為「感性思維」(emotional mind),使用「感性」是因為這些想法是由「身體情緒」所引起,「思維」則是指你對於這些情緒的看法。它就是我們日常口語常說的感受。若要培養情緒能力,就得聽從你的感性思維,但又不能讓它主宰你的生活。你還必須運用理性思維,加入大量現實進行調和。(本文節錄自《你不了解我》一書,作者:塔拉・波特,高寶出版,以下為摘文。)

你的感性思維和理性思維

情緒就好比是身體的早期預警系統,告知你現在正發生什麼事情,讓你知道身體的大致情況。我們的心情究竟是快樂、憤怒、恐懼,還是悲傷?有令你難以置信或感到意外的事情發生嗎?你是瞬間暴怒,還是覺得挫敗?你的情緒反應和自身感官密切相關:你的情緒幾乎是瞬間產生,完全不受控。

隨後你的思考會立即跟上。首先大腦會分析眼前情境以及你的應對能力,然後浮現某些想法。有時候這些想法對你有幫助,有時候則於事無補。偶爾你的想法有助於穩定情緒,但有時則可能火上加油。

有時候我們的想法會被情緒綁架,以致我們無法看清現實。傾聽自身的感受真的很重要,但是如何看待自己也會嚴重影響你的感受。

舉例來說,有時候你是否覺得自己的成績不會很好?有時候你是否覺得自己可能會讓老師和父母失望?

就定義而言,你感覺自己在校成績不會很好,這不是感受,而是想法。這個想法是:「我的成績可能不會很好,我可能會讓別人失望。」這種想法會引發焦慮、悲傷,而觸發這種情緒的情境是學校。當想法和情緒結合並且相互影響,就很難解開。

這時候你很容易會忘記實情。但實情是,你通常成績很不錯,所以很可能不會表現得那麼糟;如果真的考不好,老師和父母對你或許會暫時有些失望,但是他們可能沒有那麼在意,失望情緒也不會持續很久。

我們實話實說吧,他們還要忙著照顧其他學生/自己的生活。如果你能這樣想,就不會像想到自己可能令人失望那樣,那麼痛苦。

人們對於週遭事物都會產生感受,不過這些感受是根據你自身想法、而不是現實。長話短說就是:小心,別讓你的感受綁架大腦。

(延伸閱讀│負面情緒作祟時,該怎麼「換個角度想」?哈佛腦科專家:跟你的細胞說話)

要培養情緒能力,就不能忽略感性思維

情緒與想法結合的狀態,在心理學中稱為「感性思維」(emotional mind),使用「感性」是因為這些想法是由「身體情緒」所引起,「思維」則是指你對於這些情緒的看法。它就是我們日常口語常說的感受。若要在競爭激烈、變遷快速的世界培養情緒能力,就得聽從你的感性思維,但又不能讓它主宰你的生活。

你還必須運用理性思維,加入大量現實進行調和。你的想法和感受是第一道真相,但真實情況是第二道真相。當你的感受過於強烈,就很難記得或是不願意尋求不同真相。

要培養情緒能力,就不能忽略感性思維,但是你要知道不能過度聽從它。你也要聽從你的理性思維。有時候和朋友或家人聊天,分享你的想法和感受、說出感性思維,能幫助你辨認真實情境,與你的理性思維保持連結。

那麼,感受和現實重疊的狀態稱為什麼?那真的是很特別的境界。那就是你的智慧思維(wise mind)。

當你專注傾聽自己的感受、認清現實,並根據感受和現實為你自己做決定,就能培養智慧。

當所有證據顯示不是那麼回事,你還要繼續聽從自己的感受嗎?那樣做不是浪漫、不是下定決心,也不是做出承諾;也不是你用來說服自己相信感受的任何理由。事實上,這是精神疾病:妄想。(延伸閱讀│「希望獲得別人肯定」的心情愈強烈,你就要注意了!)

***

蕾娜(Lena)相信自己「很胖」,因為她「覺得自己很胖」。她有這種感覺是因為她做的每件事(她的行為)和她的想法,都是為了找到她發胖的證據。

她會利用店面的櫥窗或汽車的後照鏡檢查身體,特別是大腿,然後和那些大腿比自己細的人比較。她告訴自己,她朋友可不認為她有厭食症,而是覺得她很胖,因此她在朋友面前很難進食,因為擔心朋友覺得她很貪吃。她每天的生活就是不斷照鏡子查看身體,尋找各種證據證實自己的想法。

蕾娜相信自己的感受,真的覺得自己很胖,但真實世界的證據並非如此:她經診斷有厭食症,在飲食失調門診接受治療。她的生理表徵明明相反,例如:體重不足,月經沒來,總是覺得很冷、頭暈,但她就是相信自身感受,任由自己的想法被感受牽著走。

蕾娜活在自己的感性思維泡泡中,總覺得自己胖,所以她的感受完全主導了想法。她罹患了與食物、飲食、體重和身材相關的精神疾病,卻從不運用理性思維花時間思考這些問題。反之談到其他主題或議題時,她的思考卻非常理性而有邏輯;她勤奮好學、熱衷參與各種活動與政治、論證條理分明,還加入了某個相當活躍的朋友團體。

家人和朋友都知道她飲食失調,卻不了解她的感性思維在想什麼──他們不知道她的想法與感受結合到什麼程度。蕾娜從不向朋友透露半分。她說她害怕面對現實,只好對朋友隱瞞。她害怕面對自己「確實發胖」,也害怕面對自己「確實瘋了」,擔心朋友和家人會覺得她的想法太詭異或可笑。

但是如果沒有人挑戰她的想法、改變她的行為,就永遠無法治好她的飲食失調症。

***

所以,如果要保持精神健康,就必須了解自己的感性思維和理性思維在想什麼。了解你的感性思維有時候意味著:不要讓你的情緒反應(悲傷、氣憤和擔憂)和想法(「我很笨/很胖/很醜」)結合。

你在自我對話時,是不是對自己說了一些任誰聽了都會難過的話?你在自我對話時,是不是對自己說了一些刺耳、你從不會對別人說的話?你在自我對話時,是不是說了一些不符合真實、而且無濟於事的話?如果我可以將我的耳機插頭插入你的大腦、聆聽你的想法,我會聽到什麼?

接下來你是否做了什麼好證明你的感性思維是對的?你的行為舉止不僅不去質疑自己的負面想法,甚至是最壞的情況──只是為了證實自己的想法?

例如,我常看到有些年輕人覺得沒有人喜歡自己,他們只是躺在床上,用棉被蓋住頭部,滑著IG看其他人外出玩樂,卻不和任何人聯絡,也不想開始改變自己的行為。他們的行為只是更加證實自己的假設:沒有人喜歡他們。

(延伸閱讀│放過自己,不再汙名化負面情緒!阿德勒:人該被「整體」地看待)

想掌控好自己的情緒,就得傾聽你的情緒和感受

情緒健康就如同身體健康:你不可能百分之百控制它,但是可以增加成功的機率。從不抽菸的人也會得肺癌,做對所有事情、保持心理健康的人,也會得精神疾病。無論如何,必定會發生嚴重打擊你情緒的事情。

要想掌控好自己的情緒,就得傾聽你的情緒和感受,但又不受它們主宰。此外,還要考量現實情況。如果你希望為自己做出明智決定、有能力為其他人提供情緒支持,有時候你需要傾聽自己的感受,有時候則需要穩定情緒。