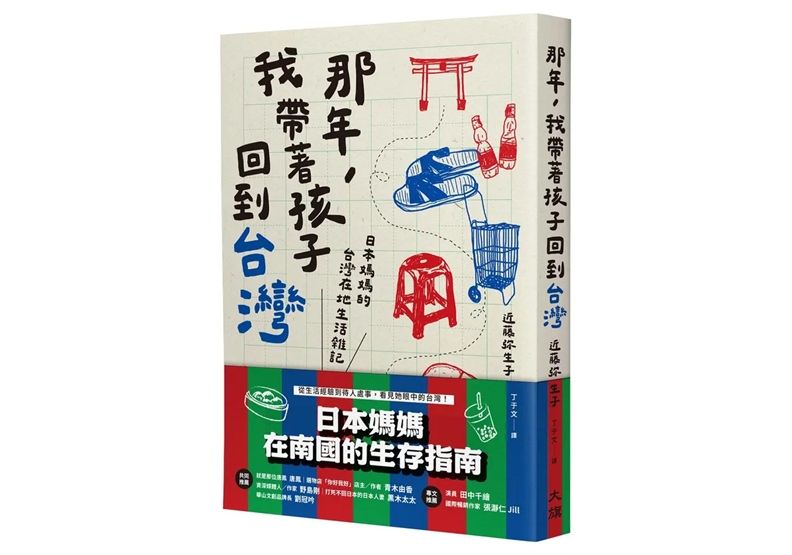

在台灣的話,大家對「給別人添麻煩」這件事的看法並不像日本來得那麼負面。或者也可說台灣人有一種思維,那就是「人活在世界上沒有不麻煩別人的時候」、「大家互相幫忙」。由於在台灣生活,我才得以從被經年深植的束縛中解放出來,而且脫去綑綁後影響還真不少。(本文節錄自《那年,我帶著孩子回到台灣》一書,作者:近藤弥生子,大旗出版,以下為摘文。)

我現在覺得台灣對我很重要,但剛來台灣的我卻生活得很不愉快。

由於嚴重孕吐的關係,結果為了學習中文而報名就讀的語言補習班,最後也不得不缺席。當時我也沒有工作簽證,因此也無法去上班。在這種情況下,我的中文不但完全沒有進步,而且也沒能交到新朋友。

外面街上不管在哪一個時段,四處都會飄來陣陣食物的味道。連便利商店中,都瀰漫著台式用茶葉醬油滷蛋的「茶葉蛋」味。我常常腳才剛一跨入店內,就隨即難受的眼眶泛淚。

就算暫時停止呼吸,趕緊把東西買一買,但走出店門後還是忍不住蹲在路邊吐了出來。類似這種情況還不只一兩次。

不過我本身也感覺到,由於在台灣生活,我才得以從被經年深植的束縛中解放出來,而且脫去綑綁後影響還真不少。

「不要造成別人的麻煩」、「女人務必全力支持男人」等,這些封印般的價值觀,我還在日本生活時很自然而然地全盤接受。但這種想法在台灣並非必需,現在已被我從想法中摒除。

正是抖落了束縛後,我才能重新省思:「那些價值觀真的是我要的嗎?」

(延伸閱讀│日本大學教授:我帶日本學生訪台,為何不去鼎泰豐?)

對我而言,「學中文」是過去我在台灣工作時的最大課題。雖然說採用「邊做邊學」的方法在聽力方面還可以,但是如果口說不行的話,無論做什麼事都要麻煩別人,而且在工作和生活上也無法有效溝通。

因此,我就跟公司的同事「交換語言(兩位母語不同的人士,互相教授對方自己的語言)」。外國語言學習者經常會藉助這種練習法,來互相學習彼此的語言。

我們大概在下班後的一個小時左右裡,我教同事日文、同事教我中文。然後上課時,我就請別人幫忙看一下大兒子。

每隔幾個月,就由另外一位同事與我上課。最後真正和我「交換語言」的,是擔任設計師工作的林橋。於是,我帶著大兒子和為人熱心又很疼小孩的她,每週一次約在百貨公司的地下美食街,三人一起邊吃晚餐邊上語言課。大兒子也很黏林橋,上課時總愛和她坐在一起。

我們上課內容的主題五花八門,從工作上會使用到的中文,到當下的新聞時事都有。不過至今仍讓我難忘的,是林橋對一樁令人悲痛的新聞事件的反應。

當時的事件是,有日本人在國外紛爭衝突區被挾持作為人質。一位人質的母親向大家表達歉意:「造成各位的麻煩,我由衷感到抱歉。」此外,由於她還在發言中提到:「請救我兒子一命!」結果引來日本社會大眾普遍的撻伐。

我向林橋解釋這段內容時,她就嘀咕道:「如果是台灣歐巴醬的話,早就大聲嚷嚷『快救我兒子』了,才不會去管什麼麻不麻煩別人呢!」

事實也的確如此。在台灣的話,大家對「給別人添麻煩」這件事的看法並不像日本來得那麼負面。或者也可說台灣人有一種思維,那就是「人活在世界上沒有不麻煩別人的時候」、「大家互相幫忙」。

台灣新冠疫情期間,我不斷地看到有人呼籲「大家要有同理心」。會有這種呼籲是因為:「要是有人因為害怕被周圍的人責怪,而不敢說出自己已經染疫,這樣反而會無法抑制感染源。況且在這種狀況下,無論是誰染疫都不會令人感到意外,所以不要責怪染疫的人,大家應該要互相發揮同理心。」

說到同理心,最近也發生了一件事。我把在超市買的牛蒡,放進腳踏車籃載回家時,不曉得哪裡出了差錯,牛蒡竟然飛出去掉在馬路旁。等我騎過斑馬線後才發覺牛蒡不見了,於是想趕快調頭回去找。

當時的情況是,那條馬路的車流量很大,牛蒡就算隨時被車子輾過也不足為奇。因此在紅燈變綠前,我的心情不安又緊張,但沒想到司機們竟然全都刻意閃過我的牛蒡!所以綠燈亮後緊急撿回的牛蒡完全毫髮無傷。台灣社會怎麼會如此地富有同理心,真是太令人敬佩了。

經過這次的事情後,我再次確定互相麻煩、攜手生存的好處是無與倫比的。同時也在成為歐巴醬的修練路上,又邁進了一大步。

(延伸閱讀│為什麼我帶著兒子回台灣生活?日本媽媽:台灣社會少了「這4個字」)