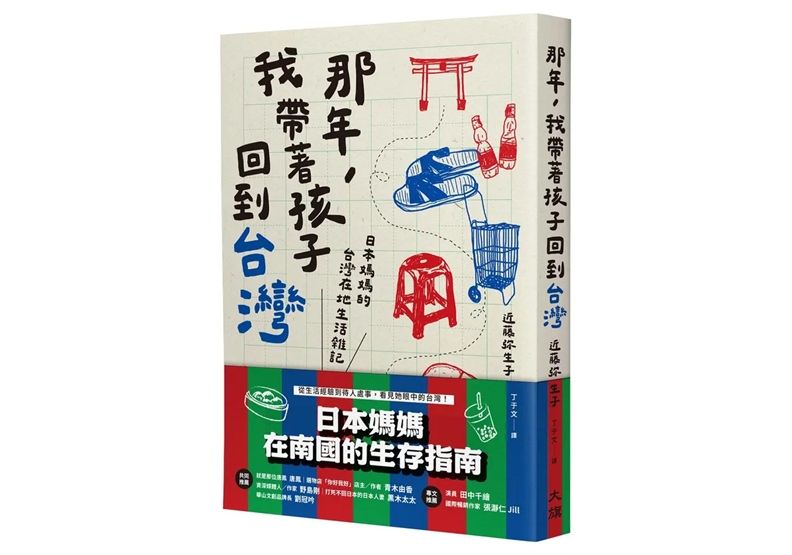

日本社會中有一種類似同儕壓力的效應存在,我們得去符合「社會認定的理所當然」,例如「身為社會人士必須要有正職工作」、「女性就應該要化妝」等。相對於日本,台灣社會卻能接受「你也可以有不同的做法」。我從台灣人那種「自己和別人不一樣是理所當然的,你尊重我,我就尊重你」的就事論事態度,受到很大的刺激。(本文節錄自《那年,我帶著孩子回到台灣》一書,作者:近藤弥生子,大旗出版,以下為摘文。)

沒有同儕壓力的台灣

無「理所當然」的壓迫

當我接受日本方面關於台灣主題的採訪時,最頭疼的地方就是他們問說:「在台灣的話,大家對這件事情會有什麼看法」。為什麼我會如此困擾?因為台灣社會帶有多元色彩,無法僅用一句話概括「大家普遍都是這麼看的」。這種斬釘截鐵式的回答,實在很難成立。

就拿營養午餐來說,大兒子就讀的小學有兩種午餐方式可以選:一是「自己帶便當」、一是「訂營養午餐」,提供家長做選擇。另外,在台灣的公家機關填寫資料時,大多數表格的性別欄還會有除了「男/女」之外的其他選項。從此處就能感受到「每個人的需求不盡相同,這原本就是理所當然」。

台灣的個人職涯亦是如此,不會有那種:「你理所當然應該具有這樣的經驗。」而且台灣也不像日本有「在學時面試,一畢業就進公司」的觀念,台灣的學生不論是在學還是畢業後,都沒有「一畢業就應該上班」的理所當然氛圍。

大學畢業後選擇就讀研究所的人,或是利用度假打工制度出國的人亦不在少數。今後要選擇進哪個業界等等的就業活動,每個人都可以在畢業後按照自己的步調進行。

我就聽我先生說過,他因為雷曼金融風暴的關係,從陷入經營危機的公司自主離職。從那時候起,過了大約半年領打工日薪糊口的日子之後,他便利用打工度假的制度前往日本。

日本社會中有一種類似同儕壓力的效應存在,我們得去符合「社會認定的理所當然」,例如「身為社會人士必須要有正職工作」、「女性就應該要化妝」等。相對於日本,台灣社會卻能接受「你也可以有不同的做法」。

以前我曾和社會新鮮人同事去拜訪客戶,拜訪結束後,她向對方借用洗手間。沒想到她在洗手間裡把原本身上穿的套裝換成便服,甚至連妝都卸了。對於她的這些舉動,我有點吃驚。

當時她說:「我不喜歡穿套裝也不愛化妝」。我當下心想:「反正拜訪也已經結束了,又有何不可呢?」——看來,那個時候腦海中會浮現出這種想法的我,或許已經相當台灣化了吧。

(延伸閱讀│酷的《中文怪物》為什麼這麼紅?酷:希望節目能娛樂大家,更啟發外國人學中文)

為何台灣沒有同儕壓力?

我們這個世代的日本人,在成長期間總是被教導「不可以和別人不一樣」。然而當我開始在台灣工作之後,我從台灣人那種「自己和別人不一樣是理所當然的,你尊重我,我就尊重你」的就事論事態度,受到很大的刺激。

這當然也會根據個人、職場、業界而有所不同,但就我待過的媒體、行銷和IT等業界,只要能做出成績來,就能夠在關係比較不分下上的平等地位上交換彼此的意見。

雖然台灣的企業大多也採行由上而下的經營方式,但不知為何,我卻感覺不太到「同儕壓力」。每當碰到這種情況,我就會開始思考其中原因,後來也得出了一個自己推演的假設。

我的假設是,在這個面積大小與日本九州島相仿的小島上,歷史背景各自不同的人們一起在此生活。所以無論大家在職場或在學校中遇到背景不同的人時,便會自然以一種「各自的價值觀不同,原本就是理所當然」的態度去對待他人。

事實上,台灣社會是由許多不同族群團體組成。早先住在台灣的原住民,光只是政府承認的就有16族之多,但其實還有很多,而且每一族也都擁有自己的傳統和文化。

不過,最先居住在台灣的原住民方面,則因為遭受到其他後來民族的屠殺和經濟壓榨等,而對這些後來民族抱持著一種負面的情感。其中有些部分也與日本關聯甚深。

例如日治時期,原住民被禁止使用母語,結果導致文化在傳承上無以為繼。2016年就任總統的蔡英文,就曾經代表台灣政府向原住民道歉:「對於過去400年來,各位承受的苦痛和不公平待遇,我代表政府,向各位道歉。」她當時也說明了政府未來的做法—設置委員會,並定期針對相關法案的制定和政策進行協商等。

荷蘭、西班牙、鄭成功、清朝、日本、然後是中華民國……。台灣的歷史是由一段段被長期統治形成的。在這種背景下,一路以來激烈的摸索著「我們是台灣人」、「到底什麼才叫做台灣人」等自我認同,如今大家又重新認識到原住民所擁有的獨特豐富文化。這種現象也反映在我大兒子的小學教科書裡。課文中除了不缺原住民的歷史,同時也介紹他們的生活智慧。

除了原住民以外,應該也有很多人知道,早日的台灣還有一段「外省人」和「本省人」強烈對立的年代。但在這座美麗的島嶼中長期生活後,不但通婚的情形日益增多,外省人第3、4代也陸續誕生,因此先前的對立情況在目前已日趨平緩。我從日常生活中也感受到這個現象。例如我的本省人朋友們有時會說:「那家外省人開的麵店很好吃喔!」就是其中之一。

雙方過去因為關係惡劣、以及某方嚴重被打壓,所以才會衍生出被加害者與加害者,僅自己人能理解的意識。生活在多元文化背景中的本省與外省台灣年輕人,或許在那一段歷史之後,今日的他們已自然而然的學習到和平共處的前提是,要先尊重對方所重視的情感。

另外,我覺得台灣人也很擅長溝通對話。因為利害關係不同的兩造,會從中找尋對方的「唯一底限」,並藉此取得「大致上的共識」。

(延伸閱讀│日本大學教授:我帶日本學生訪台,為何不去鼎泰豐?)