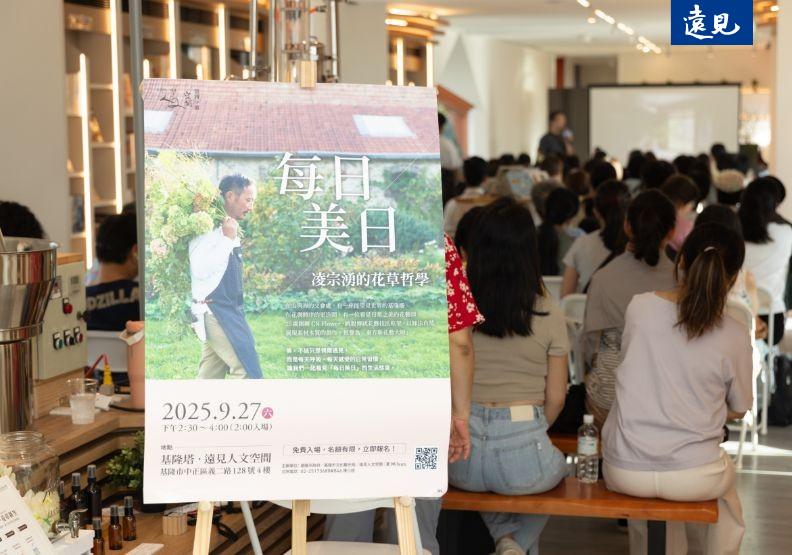

矗立於港灣之上的基隆塔,不僅是眺望山、海、城的觀光地標,也逐漸成為城市的文化舞台。《遠見》與基隆市文化觀光局合作,邀請花藝大師凌宗湧以「每日美日:凌宗湧的花草哲學」為題進行分享,活動報名踴躍、現場座無虛席,基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青亦到場支持,更有四成讀者特地自外地前來,只為一睹大師風采。顯見基隆在文化推廣上的能量,也印證基隆塔逐步成為文化交流的重要場域。

花草哲學第一課:花藝,要先理解他人

凌宗湧回憶自己創業初期,常因堅持保留玫瑰的花萼、接受花朵的天然瑕疵而飽受客訴。他笑說:「我以為花店就是大自然的延伸,卻發現顧客心中的完美,常和真實自然有落差。」這段經歷,讓他逐漸體悟到花草哲學的第一課:「你喜歡的不等於別人喜歡,創作不是滿足自己,而是理解他人。」

接受花開花落,擁抱自然循環

凌宗湧指出,許多人偏愛「永不凋謝」的永生花,卻忽略了自然之美正是來自花開花謝的自然循環。他在杭州、桂林、上海等地創作時,總是就地取材——竹子、桃花、荷葉甚至枯枝,都能成為作品的一部分。他分享,在桂林使用荷葉時,還沒完成便已枯萎,旁人質疑選材,他卻回應:「古畫裡的殘荷,同樣珍貴。」對他而言,大自然的魅力從不只存在於盛放的瞬間,而在於完整接受生長、枯萎與凋零。

走出教室,讓大自然成為你最好的靈感來源

凌宗湧強調,花藝並非只能在教室或展場裡學習,而應走入山林與四季。「喜歡自然的人,應該對眼前的一切都感到驚喜,而不是被框在某個標準裡。」他以幽默語氣分享多年來的創業歷程:從花藝設計到婚宴設計、景觀設計,再到花藝學校與花草茶店,每一次轉身,都是與自然共處、與時代對話的實踐。

時隔八年,再次踏上基隆塔

值得一提的是,凌宗湧與基隆塔的緣分,早在八年前便已展開。2017年,他曾受邀參與以「基隆警察局第二分局」舊址為基地的藝術策展。當時,這座廢棄的建築,在凌宗湧與攝影師、詩人、劇場藝術總監的跨界合作下,透過植物共生、文本建構與藝術導入,成為一處散發新生命力的實驗場域。 如今,昔日的警察二分局已華麗轉身,搖身一變為今日的基隆塔。

時隔八年,凌宗湧再次踏上這片土地,見證了場域從「廢墟中的藝術」到「城市新地標」的蛻變,也映照出他花草哲學中『生長與更新』的核心精神。

在基隆看見世界.讓世界看見基隆!

9月27日適逢世界旅遊日,當天只要拍照打卡基隆任一地點即可領取明信片,吸引眾多旅人響應。小小的明信片,不僅承載著旅人的祝福,也把基隆的風景與閱讀的溫度,帶往更遠的地方,正是『在基隆看見世界.讓世界看見基隆』的最佳註解!