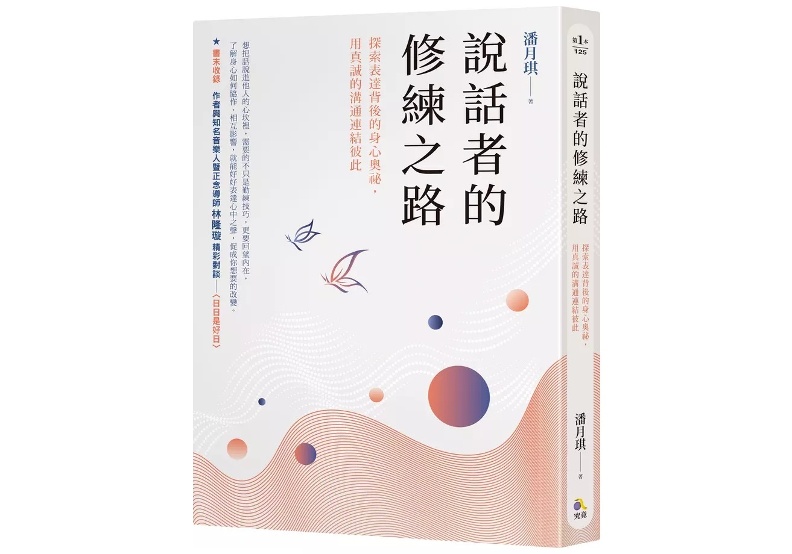

「把話說好」其實是一條漫長的修練之路,並不是口若懸河,就必能成為表達高手。除了善用頭腦,身心狀態與言談表現更是互為表裡。人們經常過著「自動導航模式」,下意識依循慣性行動而不自知,儘管方便省力,卻也讓我們難以察覺每個瞬間的身心感受,忽略腦中的所有念想。(本文節錄自《說話者的修練之路》一書,作者:潘月琪,究竟出版,以下為摘文。)

「請回想一下,從早上起床到現在,你還記得說過哪些話嗎?」

臺下一片靜默,紛紛閃避我友善探詢的眼神,有些人歪著頭,努力想從記憶資料庫撈出些什麼。我鼓勵大家:「不用緊張,只要分享印象比較深刻的一、兩句話就好。」

坐在前排右側的短髮女士率先打破安靜的氛圍:「我每天早上的臺詞都一樣,叫老公孩子起床刷牙洗臉換衣服,每個人都要三催四請,累死我了!」謝謝這位女士,身為講者,總是很感謝願意第一個發言的聽眾。

全身穿戴潮牌的年輕人朝氣蓬勃接著說:「我出門遇到鄰居有跟他打招呼,我還稱讚他的領帶很好看。」

大家陸續分享自己說過的隻字片語,現場氣氛愈來愈熱烈,有如瓦斯爐上燉煮的湯,漸漸冒出沸騰的泡泡,傳出濃郁溫暖的香氣。當然,還是有人什麼也想不起來。

接下來我又問:「你們說那些話的時候,有注意到自己的語氣嗎?比方叫孩子起床的時候,聲調是高亢還是低沉?跟另一半溝通,喉嚨肌肉和臉部表情是緊繃還是放鬆?可以感受到當下的心情嗎?」原本活潑歡快的泡泡又沉寂下來。

認識「自動導航模式」

我們每天都在說話(除非參加靜心止語營或扁桃腺發炎),但通常不記得自己說過哪些話,更遑論「覺察」說話時的身心狀態。

前一分鐘才點完餐(老闆,不要加辣不要香菜),隨口敷衍鄰居關心你為什麼還單身(我很享受目前的生活),下一秒大腦就鎖上記憶,說過的話有如晨間朝露,一下子就從忙碌的生活消失無蹤。

這很正常,每天要面對的人事物何其多,除非經過刻意練習,否則很難敏銳留意當下的身體感受和情緒,腦中莫名出現又閃退的那些念頭究竟是怎麼回事?而這一切又如何影響最後說出來的話,還有影響職場表現、人際關係和自我評價。

身而為人,我們都會出現不自覺的慣性行為反應,在學術上有個說法,稱之為「自動導航模式」(Automatic Pilot)。

舉個例子,假使你會開車,對以下經驗肯定不陌生:每天你從家裡出發到公司,打開車門,坐進駕駛座,瞄一眼後照鏡,帥氣用單手操控方向盤,左右腳踩踏煞車及油門,趁紅燈時快速檢查手機看看有沒有人傳訊息過來。

所有動作行雲流水,一氣呵成,最後順利抵達。能夠無比絲滑地做到這一切,大腦的「自動導航模式」功不可沒。

自動導航模式有其好處,說話非常耗能量,如果回應孩子「三百萬個為什麼」都要經過深思熟慮,就算是核電廠,也很快就耗竭了。

不需要凡事縝密思考再付諸行動、斟酌每字每句才說出口,可以節省珍貴的心智能量,還有永遠不夠用的時間。感謝老天!上帝在創造人類時,順便加入了那麼棒的演化設計。

遺憾的是,自動導航模式並不完美,它同時帶來「心不在焉」這個副作用。

根據研究,人在一天之中,有47%左右的時間處於心智游移狀態。在此模式下,容易憑藉過往經驗快速做出反應,忽略他人的「言外之意」,對自己與周遭發生的事視若無睹,或渾然未覺。

於是,不假思索就脫口而出,照本宣科講一樣的話,重複相同的行為。客人明明點了一杯冰咖啡,店員依然問:「你要冰的還是熱的?」兩分鐘後,端出一杯熱拿鐵。類似的情況是不是很熟悉呢?(延伸閱讀│愛是內心富足後的自然反應:別人怎麼愛你,都因為你怎麼愛自己)

心中的言語藍圖

我非常喜歡旅行,從決定出發那一刻起,就開始想像這段旅程,滿心歡喜做準備。除了物色住宿,仔細研究交通路線以及要搭什麼交通工具,好讓旅程更順暢也是一大重點。

儘管有紙本地圖和Google Map,我還是很愛開口問路,主要是享受與人交流的感覺。雖然偶爾聽完路人的指引,照著走又回到原點,或岔到其他地方,但沒關係,「隨遇而安」和「不期而遇」都是旅行中珍貴的體驗。

啟程前做好準備,心裡比較踏實,出發後適時核對一下地圖,就不會原本要去巴黎,卻不知怎麼地,最後出現在雪梨。

旅行到一半或許會改變心意,調整要去的地方,那也是在思緒清楚、順流(心)所做的判斷。即使迷了路(比方不經意闖入一片金針花海),也因為對這趟旅程已經有些了解,知道目前所在之處距離目標還有多遠,因此能從容欣賞意外的美景,再繼續前行。

因應不同旅行目的,可以選擇適合陪伴自己的交通工具──沒有所謂「最好」的工具,只有當下最適合自己的工具。重點是,你想去哪裡?此刻你在哪裡?有好好享受沿途的風景嗎?

溝通表達猶如一趟趟充滿未知的行旅,如果了解自己的「內在地景」(Internal Geography),清楚知道此時此刻是在什麼場域?跟誰說話?

能夠覺察自己和對方處在什麼樣的身心狀態,認知彼此的需求期待,並找出關聯,就能避免輕易陷入自動導航模式,話語就會有方向、有溫度、有力量,安穩降落在你希望抵達的地方。

隨著旅行次數和人生閱歷增加,每趟旅程我還是會做準備,不同的是,啟程後我不再只依賴地圖、緊抓住過往的經驗,而是多看、多聽、多感受內在和外在的風景,與相遇的人事物進行有機的互動交流。(延伸閱讀│怎麼說話決定人生磁場:高情商者絕不說的12種毒舌驚句)

時至今日,每當我忙得團團轉,心裡隱隱焦躁,說出來的話偏離初衷,我常想起那個印著「慢」字的交通告示牌,覺察自己又不小心進入「自動導航模式」了,然後運用一些方法(比方正念呼吸),讓自己慢下來,重新校準方向。

「無論昨天過得如何,明天有其他重要的事,很開心此刻我們聚在一起,請好好享受現在,珍惜這難得的『一期一會』。」近年演講和授課開場,我常有感而發對聽眾這麼說。

想過著更有意識的人生旅程嗎?慢下來,才能清晰看見所有美麗的風景,說出符合心中藍圖的話語。而我,也在路上。(延伸閱讀│生活的10%由你發生的事組成,90%則由你對事情的反應決定)