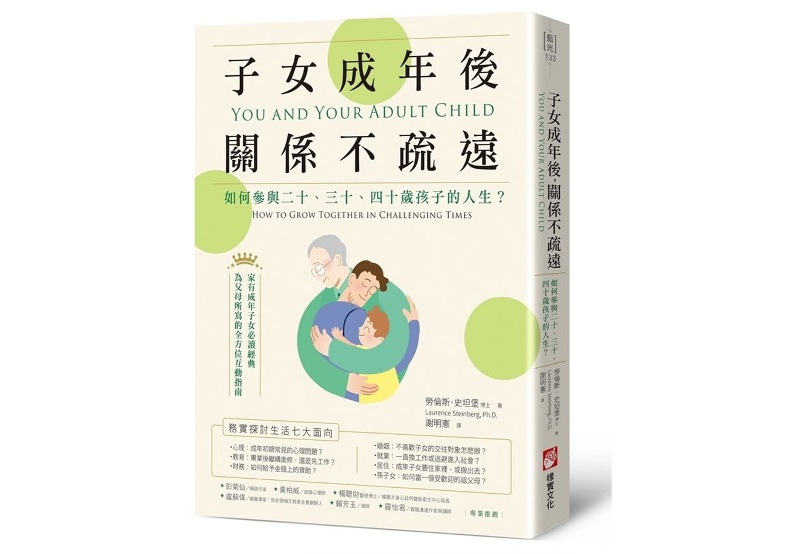

你已經幫助孩子實現了這些里程碑的大多數或全部,現在你的角色是協助他們將這些技能和能力轉化為現實。然而要做到這一點,你必須改變自己對於「父母」這個角色的期待,這些期待與孩子尚未成年的時候是截然不同的。(本文節錄自《子女成年後,關係不疏遠》一書,作者:勞倫斯‧史坦堡,橡實文化出版,以下為摘文。)

成功養育成年子女的主要因素:慷慨地表達愛和支持、參與孩子的生活而不侵擾他們、傾聽他們的觀點、尊重他們,以及當他們需要時陪伴其左右。

然而,了解你身為父母的角色有怎樣的變化也很重要。

子女在嬰兒和幼年時期,你提供他們照顧、營養、激勵和安全。在小學階段,你繼續做這些事,此外,你還提供結構和組織,以幫助孩子在學業上表現出色、交朋友、感到有能力和有自信,並發展同理心和道德觀。

在青春期,你的角色轉向提供指導和建議,而不是積極式的管理,並幫助青少年的孩子發展責任感、自主性和道德判斷力的啟發。

倘若你在這些早期階段取得了成功,將有助於培養出有自信、富有同情心、成功又有道德感的年輕人。他們將對自己有很好的了解,具備在世上獨立生活的必要基本技能,擁有令人滿意的緊密友誼和家庭關係,以及與戀愛的伴侶建立強大關係的能力。

你已經幫助孩子實現了這些里程碑的大多數或全部,現在你的角色是協助他們將這些技能和能力轉化為現實。

如同我將說明的,這需要支持和參與,但其方式必須不會讓孩子感到其自主性受到壓制。

然而要做到這一點,你必須改變自己對於「父母」這個角色的期待,這些期待與孩子尚未成年的時候是截然不同的。

(延伸閱讀│該如何教育已經成年的孩子?心理學家:比起管教,更重要的是尊重和放手)

說,還是不說

那些為人父母的人最常問我的一個問題是:「我何時該閉口不言,何時又該表示意見?」如果你是成年子女的父母,你可能經常忍住不發一語。你可能每次都想知道你是該保持沉默,還是該表示意見。

父母對於多久、以及在什麼情況下發表意見持有不同的觀點。他們在決定發表意見時,其表達方式也存在著差異。我聽過一些父母描述兩種極端的觀點,而這兩種觀點都是有問題的。

有一種觀點認為,父母應該總是保持沉默

根據這種觀點,發表意見等於自找麻煩,因為他們雖然是你的孩子,但他們是成年人,有權以他們喜歡的方式生活。這種做法在理論上聽起來沒問題,但在實踐中並不合理。

畢竟,你也有一些成年的親密朋友,而當你擔心他們或許會犯下嚴重的錯誤時,你可能會坦率地告訴他們。

什麼樣的人會在朋友犯下可怕的決定時袖手旁觀呢?按照同樣的邏輯,為什麼你不該給自己的孩子你的真實意見呢?

即使你認為支持孩子的自主權很重要,但無疑地在一些情況中,你為了他們好而提出合理的擔憂是至關重要的。

如果你擔心他們會因為你的發言而生氣,那麼可以問自己3個問題:

你可能聽說過某些父母因一些無害的評論而被成年子女拒之門外的故事。但根據嚴謹的研究,這種永久性的疏遠是非常罕見的。

而且我懷疑,這種過度的反應是否因為言語的誤會所引起。如果是的話,那麼可能發生了其他未被承認的事(例如長期壓抑的憤恨),你應該和孩子討論一下。

另一個極端的觀點認為,當你與孩子有歧見的時候,你總是應該告訴他們。

這種立場背後的邏輯是,你身為父母不僅有權表達你的意見,而且你有義務這樣做,因為你的角色之一就是保護孩子免於受到傷害──這是你一直以來的做法,現在也沒有理由改變。

你知道孩子有權按照他們的意願生活並犯錯,但你也知道你比他們年長、更有智慧和經驗。當你確信(或相當確信)孩子會後悔他們的決定時,你怎能不發一語?

問題是,隨意說出你的想法來與年輕人對自主權的需要直接衝撞,往往會使你的孩子產生防衛性反應,甚至可能會讓他們想要保持距離。

雖然你可能真心為了孩子好而發表意見,但他們並非總是這樣看待的。成年子女通常仍在試圖證明自己是有能力、完全能勝任的成年人──

即使在很多方面他們可能已經達到這一水準。無論父母有多麼立意良善(也無論父母認為自己的善意有多明顯),批評往往會觸發子女的自我懷疑、不足感或尷尬。

這些令人不適的感覺可能會讓孩子感到憤怒──不是因為你的批評,而是因為他們做了你批評的事。但由於我們在任何年齡段都不喜歡對自己生氣,因此我們通常會把這種憤怒轉移到最方便的目標上。而且因為你的話語引發了這整個過程,所以這個目標很可能是你。

即使你知道孩子在想什麼,當你的所言所行都是出自真心的關懷卻被孩子視為不體貼和侵擾時,你自然也會感到受傷。

告訴你的孩子「我只是想幫忙」,偶爾可能可以化解一些問題(如果孩子的傷口不深,或者他們特別有安全感);但如果你說得太多,那麼這句話將會毫無效果。這就是為什麼隨意發表意見對你、孩子和你們的關係都有害的原因。

這兩個極端的立場都存在著缺陷,因為它們遵循一套固定的規則。盲目地遵循一套信條當然很容易,因為這樣可以省去你真正思考如何應對每一個情況的麻煩。

但作為父母,你的目標不應該是簡化事情。接受你必須對「是否應該忍住不說」作出艱難而謹慎的決定。當孩子還小的時候,成為好父母就是一項艱鉅的任務,而現在依然如是。

(延伸閱讀│別讓年輕人活得像交作業!70歲阿嬤給長輩:清楚界線,才是真大人)