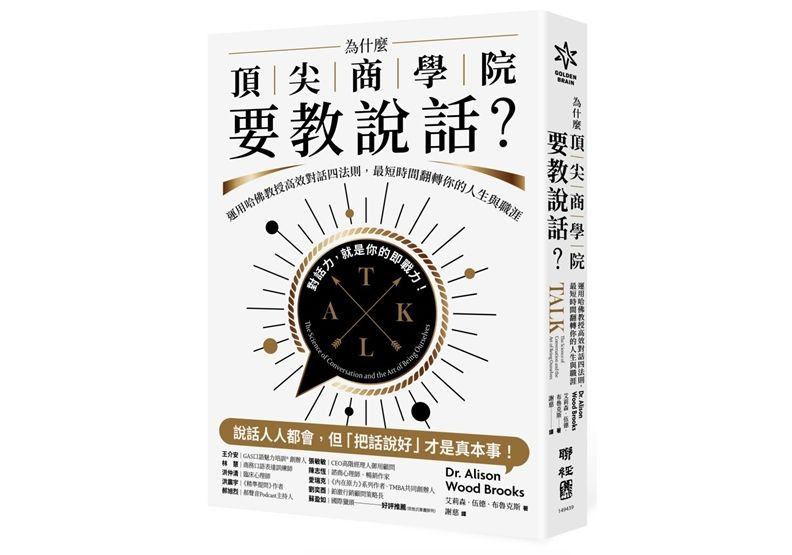

哈佛最受歡迎的對話課告訴我們:一句話能帶來信任,也可能瞬間冰封關係。尊重的語言能帶給我們人性的尊嚴,並拉近彼此的距離;相對地,細微的不敬就足以讓對方在我們眼中去人性化,因而造成分裂。身為不敬言語的接受方、注意到明顯缺少了尊重的語言,或是覺察到言語間透露的警訊,都會讓人感到十分難受。(本文節錄自《為什麼頂尖商學院要教說話?》一書,作者:艾莉森.伍德.布魯克斯,聯經出版,以下為摘文。)

即便只是偵測到最細微的憤怒或不敬,都會讓我們的杏仁核(大腦中呈現杏仁形的戰或逃反應中心)被神經化學反應物質淹沒,彷彿我們真的面臨了實際的危機。

這種現象稱為「杏仁核劫持」(amygdala hijacking),會控制我們大腦的理性運作,讓我們感受到焦慮,觸發逃跑或僵住的反應,或是讓我們感到憤怒,引發戰鬥反應。僵住、逃跑和戰鬥都會消滅對話中展現善良的可能性。

問題在於,我們很可能不會察覺自己言語中的不敬,因為我們言語的選擇都很細微,往往在潛意識中運作。

心理學家崔佛.佛克(Trevor Foulk)和共同研究者請就業中的成年人分享他們工作時遇到的「低強度負面行為」。

研究發現,粗魯無禮和其他負面的微行為,會「像感冒那樣」擴散:廣為傳播、容易感染,每個人都可能是傳染源。

學者們聚焦在人們如何將他人行為和嚴峻處罰間,形成邏輯性的連結。在某個例子裡,員工開會時遲到而被責罵,劈頭就是嚴厲的語言:「你怎麼能遲到那麼久?你有什麼毛病?我們15分鐘前就開始了!看看你……我不知道你這副德性,怎麼還指望在社會裡保住飯碗。我們已經開始很久了,你來得太晚,現在要請你離開。」

在第二個例子裡,遲到的員工面對的是比較尊重的語言:「真抱歉,我們已經開始了。不幸的是,你現在要加入有點太晚了。請你事後再寄電子郵件給我,看看能不能安排其他場合讓你報告。」

(延伸閱讀│遇上「自以為是」的人:沒必要戳破對方,但你可以「這樣做」)

旁觀者或許當下沒有做出嚴厲反應,但看到那種不尊重的表現會在他們心中留下印象,並改變他們的思維方式。倒也不是說這樣的轉變會永遠維持,但是當他們又看到某人在類似的情境中遲到,不敬的語言就會復甦,讓他們更可能對遲到者重現這類表現。

幸運的是,此一影響似乎很容易隨著時間消退。假如個人經歷了無禮的互動,隨後又發生非無禮的互動,那麼新的互動模式就會重寫相似情境和無禮間的連結。

只不過,如果從整體社會網絡的觀點來看,即便只重複一次無禮的情境,也會造成很大的傷害。這代表我們每個人都會聽見和重複,都會染上這樣的病毒。

雖然我們通常都有良好的本能,能配合、模仿並融入他人的口語溝通,但遇到粗魯的語言時,這樣的直覺就很危險。我們不只在感受到不敬時,才表現出不敬;有時只是聽到針對他人的不敬,也會改變我們的態度。

光是目睹一次無禮或粗魯的行為,就會深刻影響我們的心態。

心理學家凱瑟琳.沃斯(Kathleen Vohs)的研究指出,即便只是在早晨目睹極微小的不敬或粗魯行為,都足以影響我們一整天對世界的感知。

目睹微小的無禮表現會產生一種「惡性循環」,使我們對人性產生憤世嫉俗的看法,進而更容易對他人表現出不尊重。我們的互動無論有禮或無禮,影響的都不只是我們自己與對話對象,還包括我們周遭的每一個人。

(延伸閱讀│截斷壞情緒的「傳播鏈」!小心「踢貓效應」:地位低的最倒霉)

不敬的言行就像是腥羶色的報紙標題,一再地由我們的嘴巴反覆印刷。然而,這會阻礙我們對善良的實踐—即便只是目睹他人的短暫互動,也可能讓好人在無意識中轉變為沒那麼好的人。善良的對話者必須保持謹慎,拒絕重複不敬的言行,以阻止其散播。

當然,假如我們是不敬言行的受害者,要這麼做就格外困難了。

曾經有位高階主管在我的課堂開始前,問我課堂是不是值得他留下來聽。這是我第一次在哈佛商學院開設高階主管的在職專班課程,我還是該學程中唯一的女性教授。我感到十分脆弱、受傷,同時也很憤怒。

難道他是僅僅從我的外表,就判斷我的課程沒什麼用?在這樣的情境中,身為年輕女性的我必須努力爭取別人的尊重,而他的言行顯得特別無禮。只不過,我還是努力保持耐心,說:「是的,你應該留下來。這堂課很棒的。」

幾個月後,我向學程中的某位同事抱怨這起事件。他也記得這位主管,並和我分享了我所不知道的內幕:這位主管近期確診某種嚴重的疾病,需要休息,因此只能挑選部分課程參加。這根本不是針對我。

這樣的例子再次提醒我們,我們其實對其他人和他們的需求知之甚少。就如同伯茲.奇薩爾對英文和中文使用者的研究所指出,我們根本沒有意識到自己對於對話的基本理解可能出了嚴重的錯誤。

在這充滿不確定性的世界,我們不但無法完全理解他人,還可能誤以為自己無所不知,所以最好的做法或許是從善意的角度出發,無論多麼困難,都應該盡量選擇尊重。

用「TALK 4原則」打開對話的真正力量

(延伸閱讀│生活的10%由你發生的事組成,90%則由你對事情的反應決定)