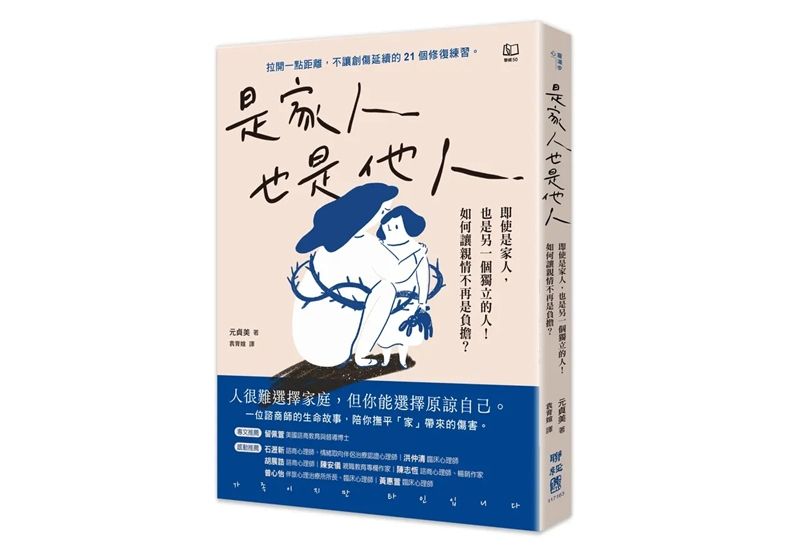

乖寶寶症候群跟小時候成長環境密切相關,會有這種症狀的人從小就認為「我不乖就得不到愛」、「我是不被肯定的」,他們通常極度渴望獲得照顧者的愛與肯定。真正的健康,應該是孩子就要有孩子的樣子,比起做個乖孩子,更該重視心靈健康,如此一來,孩子長大後才能成為一名成熟又幸福的大人。(本文節錄自《是家人也是他人》一書,作者:元貞美,聯經出版,以下為摘文。)

過去那個不起眼、資質普通的我,曾經是個乖女兒和好學生。不論在家或學校,我總是能得到「乖巧聽話」的讚美,連我自己都以為這就是我原本的樣子。事實上,我的表現只是為了掩飾自卑心和低自尊而已。

幾年前有部韓劇《雖然是神經病但沒關係》,男主角文鋼太就是典型的乖寶寶症候群(Good boy syndrome,為了當個好孩子而壓抑自己的情緒去迎合他人的傾向)。他年紀輕輕就要照顧自閉症的哥哥,勤奮務實的他總是搶著去做別人不願意做的苦差事,但是他的臉上卻看不出一絲喜悅或悲傷。

乖寶寶症候群跟小時候成長環境密切相關,會有這種症狀的人從小就認為「我不乖就得不到愛」、「我是不被肯定的」,他們通常極度渴望獲得照顧者的愛與肯定。

《雖然是神經病但沒關係》的男主角文鋼太一直被母親的一句「你出生就是為了照顧生病的哥哥」給困住,因為他的存在價值已經被母親決定好了。

父母給的壓力或期待會讓孩子漸漸失去自我

孩子試圖變成父母想要他成為的樣子,而不是自己想要的樣子。只要符合父母或大人的期待,孩子就會被稱讚「好乖」並感到滿足,因此這種模式在小時候沒什麼大問題,但是隨著年齡增長,自我逐漸發展起來後,這麼做反而會錯過探索自己真正想要或擅長事物的機會。

另外,長期被壓抑的情緒和需求也會影響心理健康,可能導致無力感、身心俱疲症候群(Burnout syndrome)、憂鬱症。

(延伸閱讀│為何不幸的人,要用一生治癒童年?創傷研究專家:大腦記憶連氣味、聲音都能儲存!)

乖寶寶症候群無法建立個人的「心理界線」的另一個問題是,無法建立個人界線

乖寶寶症候群的另一個問題是,無法建立個人界線,也就是所謂的「心理界線」。精神健康的人相信,自己擁有人生的主控權,因此懂得劃清心理界線是非常重要的。

乖寶寶症候群的人則任由別人去使用自己最私人的空間、耗費自我的精神,就好像把自家的臥房整間讓給外人住一樣,結果自己反而無法休息。

這些人很容易感到疲憊、憂鬱,甚至被有心人士利用他們的善良而受傷。這些事反覆發生時,他們會漸漸缺乏自尊感,落入惡性循環。

(延伸閱讀│「好好先生」、「好好小姐」的原生家庭,可能都有一個「這樣」的父母)

孩子應該要健康快樂地長大,而不是一味地聽話

真正的健康,應該是孩子就要有孩子的樣子,讓他們學習團體生活中身為一個小孩該有的能力,配合孩子的發展階段去學習。

孩子本來就缺乏耐心、衝動、情緒化,所以難免會不耐煩、講不聽、鬧脾氣,讓父母很傷腦筋。此時,父母應該持續用愛來包容、信任,並教導他。

比起做個乖孩子,更該重視心靈健康,如此一來,孩子長大後才能成為一名成熟又幸福的大人。

理解心裡的那個孩子,學會與傷害自己的家人和解

•如何找出原生家庭中,代代未解的問題?先了解袓父母的管教方式和成長背景,才能理解父母,找出問題。

•如何與父母保持適當距離?設定時間與金錢的界線,並能表達出不舒服,不論父母反應如何,都不被牽著鼻子走。

•如何轉念,讓內心不再負面?一句負面的話要用五到六句正面話語來抵銷,請持續練習,給自己鼓勵和支持。

•如何善待自己?為了療癒內心,必須找出能修復身心的活動,如運動、泡澡、冥想等,補充內在能量。

(延伸閱讀│原生家庭的傷:父母在等孩子一句道謝,孩子卻在等父母一句道歉)