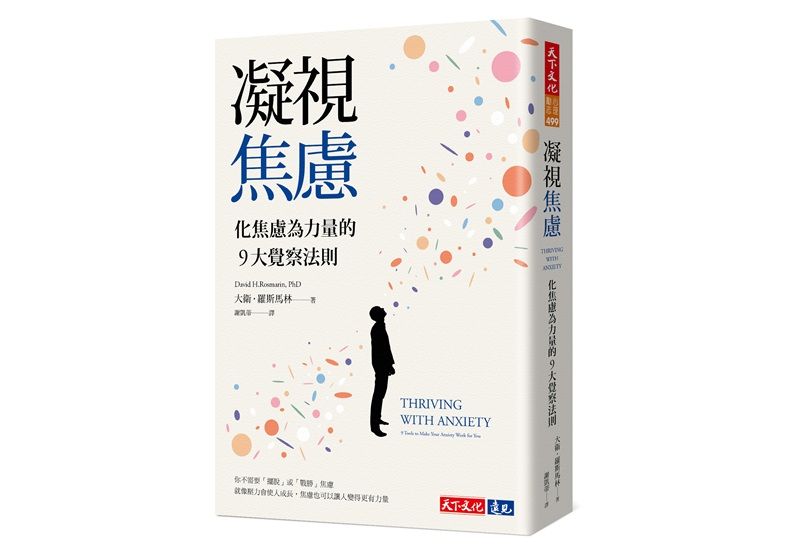

從許多案例看來,壓力猶如一記警鐘,是最早出現的徵候,預先警示你情況有誤。若能注意自己的不適,意識到不適的存在,並加以處理,設法增加資源與降低需求,就可以讓生活轉向,回到軌道上。關鍵是必須關注不適感的肇因,而非加以忽略或壓抑。(本文節錄自《凝視焦慮》一書,作者:大衛.羅斯馬林,天下文化出版,以下為摘文。)

心臟疾病是美國第一大死因,卻經常沒被發現。持續高血壓可能有致命危險,但也常被忽略。同樣的,許多種癌症都有治療方式,且不至於致命,前提是必須及早發現與治療,以阻止病況惡化與蔓延。

同樣的道理,壓力引發了類似焦慮的症狀,正是身體在發出警訊,通知你必須做些改變了。若能注意自己的不適,意識到不適的存在,並加以處理,設法增加資源與降低需求,就可以讓生活轉向,回到軌道上。關鍵是必須關注不適感的肇因,而非加以忽略或壓抑,或像珍恩所說的「硬吞下去」。

相對之下,忽略壓力的人大多都會陷入困境。首先,長期壓力經常引發身體健康問題,包含心臟疾病、高血壓、癌症、自體免疫疾病、代謝症候群、術後併發症,以及全因死亡。然而,多數人在壓力產生初期,卻都是訴諸於「適應不良行為」 (maladaptive solutions)。

程度較輕的是沉迷於網路與社群媒體,例如持續不斷在推特批評他人或政局,自以為關心國家大事,其實真正的目的是讓自己分心、逃避面對煩惱。程度嚴重的則可能暴飲暴食,變得肥胖,甚至染上酒癮或藥癮。

因此,我有時甚至希望患者能更焦慮一些,這些類焦慮症狀可以讓他們及早有動機去尋求協助,就能免於產生其他身心問題。

焦慮帶來的不適感經常引導我們認識自己,發覺自己已經失衡,因而有機會及時導正,避免狀況惡化。

許多人誤以為關注壓力來源只會更糟,事實恰恰相反,你需能生出勇氣去面對壓力肇因,才有可能採取具體步驟去解決問題。讓我們看看有什麼具體步驟可以依循:

一、睡眠

面對因為壓力(或焦慮、憂鬱等心理健康問題)而苦惱的人,如果我只能給一個建議,那就是「提高睡眠時間與品質」。睡眠的重要性遠高於其他因素,只要睡眠狀況好,幾乎就能獲得生理與心理健康。

自從愛迪生發明燈泡之後,長期睡眠不足已成為社會常態,也是焦慮症如此普遍的主因之一。尤其青少年與年輕成人又特別容易在午夜過後還不停使用3C產品。

多少睡眠才算足夠?美國疾病管制中心指出,60歲以下成人平均每晚需要7小時以上的睡眠,青少年則需要8小時以上,年長者需要7至8小時。少於上列睡眠時間,則等同於邀請心理健康問題的來臨!反之,在你感覺到壓力或焦慮的時候,不妨設法達到上述充足睡眠時間,先持續兩週,然後觀察有什麼差異。

為什麼睡眠有助於降低壓力與焦慮?最直接的生理影響就是幫助大腦與身體休息,在白天面對壓力因子之後重新充電,可以大幅提升你的資源。

另一個解釋,則是睡眠幫助你接受自己無法掌控一切的事實──人在24小時的3分之1時間必須睡眠、不能工作,從而知道自己能做的就只有這麼多。

這個認知角度是非常有用的資源,可以幫助我們日復一日面對壓力因子。一旦接受自己不過是凡人,能力有天生的限制,就能學著放下,給自己更多空間。

(延伸閱讀│午休安排「咖啡鐘」重啟大腦:最佳午睡時間是「這長度」)

二、運動

美國心臟協會建議成人都需要每週至少150分鐘中度到強度的運動,也就是平均每週5天、每天流汗30分鐘。

但美國精神醫學學會竟未提出具體的體能運動建議,或許因為如此,心理健康從業人員並不常建議焦慮或其他病症患者做運動。然而,現有文獻非常明確指出,若要維繫適當心理健康,至少需要每週5次、每次30分鐘的運動。

運動為何有助於降低壓力或焦慮?運動與睡眠一樣有許多直接的生理效益,包含釋放腦內啡,以及提升有氧耐力(aerobic capacity )與體能,給人更多資源去因應生活需求。

運動的另一個作用是讓人接受不舒服的感覺、面對挑戰、堅持下去。很多人熱愛運動,但是,費力去運動在某方面來說並不愉悅。

讓自己習慣運動的挑戰,並加以克服,就是教導自己適應生命的起起伏伏,這對於日日面對壓力的我們來說,實是至關重要的資產。

(延伸閱讀│「腦內啡」緩解焦慮,是天然的止痛藥!運動好處多,但你適合哪種?)

三、社交

壓力管理的第3個重要策略,就是維繫親密的情感,就最基本的層次來說,這裡先提出幾個重要建議。

第一,我對所有病患一律建議:絕不能超過48小時不跟任何親友面對面說話,並且不能只聊天氣等稀鬆平常的話題,而是深刻對談雙方心裡的想法。談心可以加深彼此的情感,至少每兩天一次這樣的談話,是人類的基本需求。

還有另一個層面的互動,就是肢體的接觸與撫慰。有對象或配偶的人顯然比較容易獲得,但無論處於什麼狀態的人都有同樣的需求。現在整個社會都更重視生產力與事業成就,而非情感關係,眾人心理健康同時也直線下滑,這並非巧合!