攤開地圖,你會發現德國周邊有好多「堡」的地名。舉例來說,像是「漢堡」、「布蘭登堡」、「奧格斯堡」、「盧森堡」、「馬格堡」等,不勝枚舉。為什麼會有這麼多「堡」的存在呢?在《從地理、地名、地圖了解世界史》中,解釋了德國為什麼有這麼多「堡」,以及這樣的地名來源,有什麼樣的歷史背景。

「堡」的地名隱藏了什麼意義呢?其實「堡」(burg)有著「要塞城市」的意義,類似日文「城下町」之意。

如同浪漫街道的終點新天鵝堡等所代表的那樣,德國本就以許多美麗的城堡聞名於世,現在這些城堡也都成為觀光景點。以前,諸侯領主住在城堡裡,治理周邊的地區。而以諸侯堡壘或修道院為中心發展起來的要塞都市,就會形成「堡」的地名。

(來源:如果出版)

反言之,有這麼多「堡」的地名或美麗城堡,就表示德國以前有很多小領主存在。

其他歐洲諸國也有類似的字義,像法國的「bourg」,英國的「burgh」、「bury」,俄羅斯的「grad」,也是同樣的地名語尾詞。

世界史的延伸

分裂的法蘭克王國

羅馬帝國分裂後,法蘭克王國成為西歐最大的勢力。尤其在查理大帝擴張領土,接受羅馬教皇加冕之後,氣勢宛如榮耀的西羅馬帝國復活一般。但是,這份威望並沒有維持太久。查理大帝死後,繼承王位的路易一世並沒有他父王的器量,將王國交給兒子們繼承時造成嚴重的糾紛。

查理大帝將領土分封給多名皇子,這個嘗試在短期內相安無事,但路易一世自己卻又撒下混亂的種子。八二三年,他再婚並且又生下一個兒子,父親想將領地分給小兒子的心情,使問題趨於複雜。其他兒子當然拒絕重新分封,於是起兵叛亂。

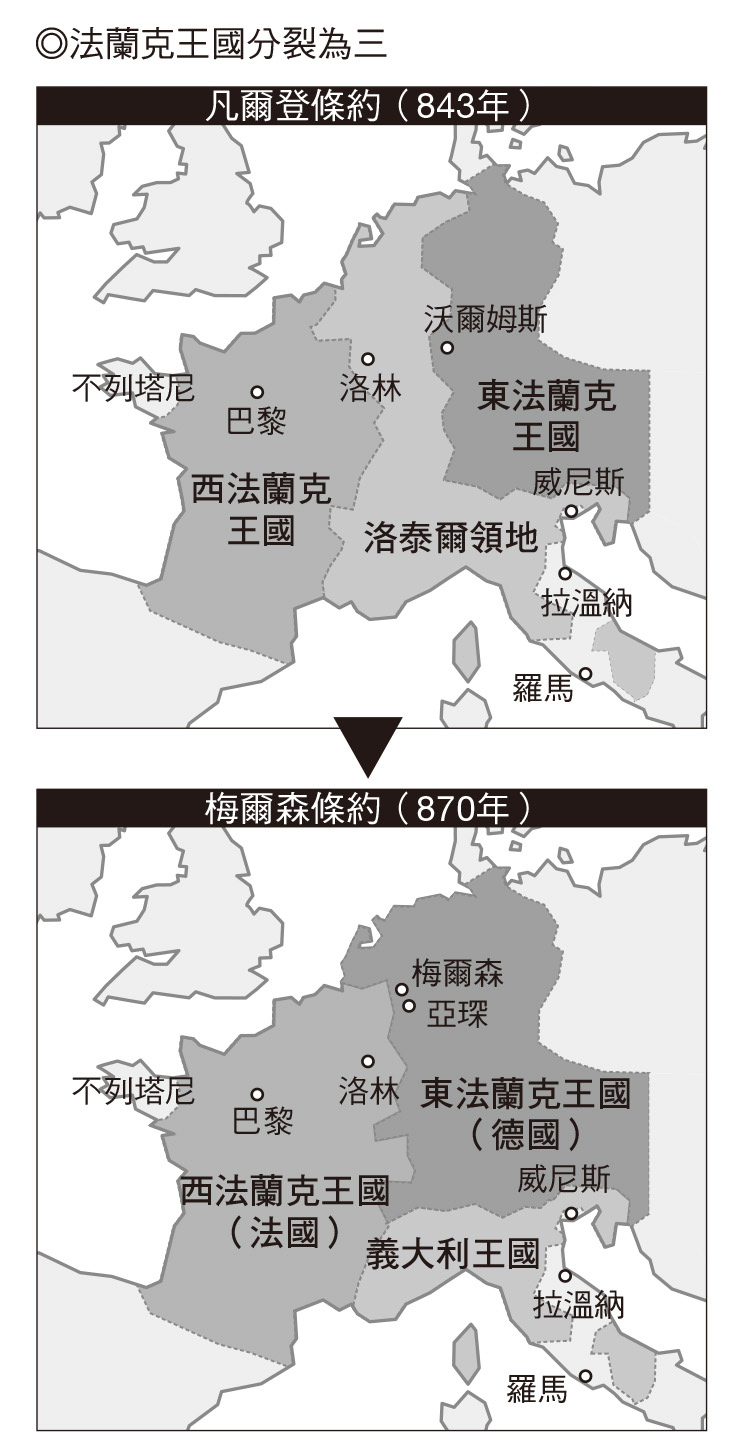

父子、兄弟強烈對立,拉開了戰火的序幕。最後,在路易一世死後,於八四三年簽定凡爾登條約,法蘭克王國一分為三。但是,戰禍並未因此平息。八七○年再度簽署梅爾森條約,舊日的王國以接近現在國境的形狀,分裂為西法蘭克王國(後來的法國)、義大利和東法蘭克王國(後來的神聖羅馬帝國→德國)等三國。

(來源:如果出版)

卡洛林家絕嗣

此後,因為王國分裂為三,卡洛林家族即查理大帝血脈的王室系統逐漸斷絕。最早斷絕的是義大利。公元八七五年,梅爾森條約簽定的五年後,內部小君主依舊不斷爭鬥,同時又受到神聖羅馬帝國的干涉,國情動蕩不安。而國內也存在羅馬教皇的領地,王國在國際上被迫處於複雜的位置。

東法蘭克王國的卡洛林家族在十世紀初絕嗣。之後,採取諸侯選舉的形式,推選出新王。九三六年,鄂圖一世成為國王,由羅馬教皇授予王位。從此之後,皇帝兼任德意志國王,王國也成為「神聖羅馬帝國」。但是,「神聖羅馬帝國」照字面定義,應該由「神聖羅馬帝國皇帝」來統治。

然而實際上,神聖羅馬帝國並不是一個完整統一的「國家」,而是有許多諸侯分布各地,各自統治領地。雖然有皇帝的頭銜,但也不得忽略諸侯的想法來執行統治的權力。

於是,在德國周圍,便留下許多諸侯的城堡和取名「堡」的城鎮。

西法蘭克王國的卡洛林家族傳嗣比較久,但是也在十世紀末期斷絕。之後,巴黎伯爵雨果.卡佩繼承王位,開啟了卡佩王朝。這個西法蘭克王國(法蘭西)王權軟弱,實際上只不過是較有力的一名諸侯。但是,王統一直傳承到十四世紀,歷經三百五十年都未曾斷絕。有句話說「堅持就是力量」,歷代卡佩王朝國王的努力終於開花結果,王權逐漸強大起來。