編按:

由一假新聞談起「芬蘭廢除學科教學?」本文作者正巧幸運地獲得科技部的獎助學金補助,帶我們一起直接到芬蘭教室觀察!觀摩地的所在是一間來自19世紀中的公立學校,有著個個能說流利英語的學科教師、「一生一課表」學生課表客製化、小學就有選修課,其中體育課又是怎麼上的呢?老師會規劃什麼樣的課程呢?(本文摘自《我在芬蘭中小學做研究的日子》一書,以下為摘文。)

對於這些項目的挑戰,可能學生都做得到也做得不錯,故在進行檢測的當下,學生的神情看來相當享受。他們自己不斷切換檢測項目,在體育館裡來回「移動」,像在「玩一個好玩的遊戲」......即使有人一再地挑戰失敗,似乎也很有信心地以為自己終將會挑戰成功......我想起了體育教學任務之一乃在培養學生「積極的自我形象」(Active Self-image),是以,這是否就是鼓勵一種「我只是尚未成功」的成長型思維(Growth mindset)?

教學任務:透過鍛鍊體能來促進幸福

根據芬蘭課綱,體育課主要教學任務乃在「透過維持身體、社會及心理機能,以及積極的身體形象來促進幸福」、「促進公平、平等及團結,並支持文化多樣性」(promotes equity, equality, and togetherness and supports cultural diversity)等 (FNBE, 2016:466)。基於此,在1~2年級,主要強調學習感知運動技能和基本運動技能、一起學習、發展社交技能,以及增強體育鍛鍊的正向經驗;在3~6年級,主要重點是基本運動技能的建立和多樣化,讓學生根據他們的發展階段參與活動的計劃、開發,以及負責任的執行;在7~9年級,主要重點是基本運動技能的廣泛應用,並在不同運動和其他形式的體育活動的幫助下通過鍛鍊提高身體能力。

關鍵內容領域:涉及身體、社會、心理健康

這裡將以一間8年級教學為例。根據課綱,體育關鍵內容領域共有三項,包括:身體機能(Physical functional capacity)、社會機能(Social functional capacity),以及心理機能(Psychological functional capacity)。

芬蘭課室實況觀察

班級/學科:8年級/體育課

上課形式:男女分開上課

男女孩分開上課

在芬蘭,學校有自主權決定男女孩共同上體育課或是分開上課。一般來說,1~4年級時,男女會共同上體育課,但5~9年級時,則改成單一性別上課。為何如是區分?根據芬蘭國家教育委員會(2004),這是基於男女生在此一發展階段中的成長差異伴隨有不同需求所致。

此外,當男女分開上課時,男老師通常教導男生組,女老師則教導女生組(Berg&Lahelma, 2010),不過,個案學校體育老師H也補充說道,這並非如此嚴格規定,學校亦可自行評估。

體育老師H進一步指出,她在學校擔任女孩的體育教師,這是因為她考量同性別教學較有機會理解學生在成長過程的身體變化與可能需求。她舉例,5至9年級女孩可能面臨初經來臨,她便能就這一階段學生的學習內容帶入一些有關女性身體變化、衛教,以及引導經期間體能訓練的課程,而這些對話可以更為直接且深入。

具北歐特色的體育課程

芬蘭有1/3土地在北極圈內,冬季嚴寒且日照時間較短,這讓體能的鍛鍊與養成成為學校教育中重要一環。

在個案學校,男孩和女孩亦是自五年級開始便分開上體育課,男孩組由體育男老師S指導,女孩組則由H指導,而兩位體育老師同時也教授學生健康教育(Health education)學科。

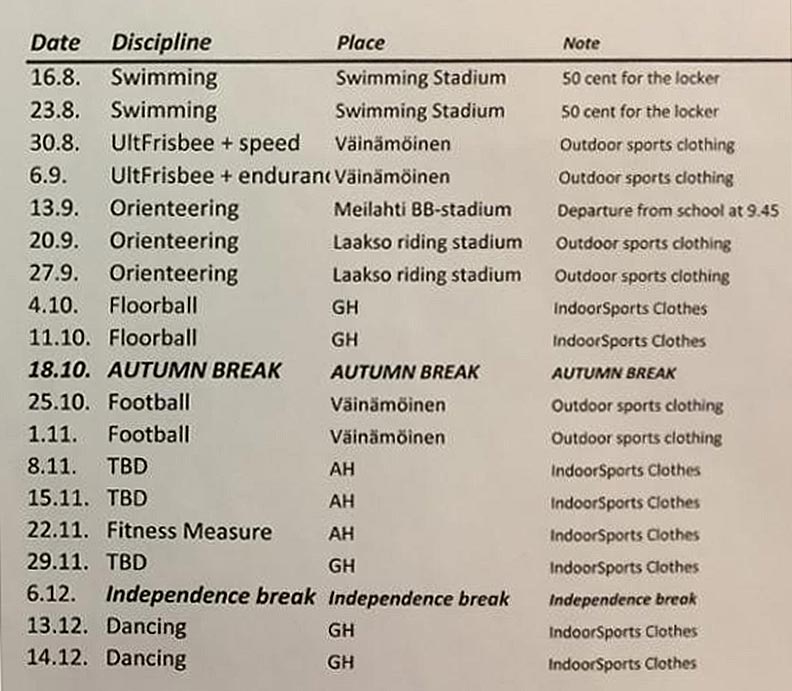

學期初,兩位體育老師將已規劃好的男女生學期學習總表張貼於一樓公布欄。以8年級女生為例,2018年秋季課程內容包括:游泳、飛盤、足球、舞蹈、體適能、定向越野(Orienteering)、體操、跑步等。

然而,這些看似與其他國家並無二致的體育項目,其課堂風景卻很不同。以個案學校為例,公園、樹林、海邊近在咫尺,這使得學生玩飛盤、跑步等直接以大自然為場域,低溫下的運動誠屬常態 。

不過,基於季節變化和某些特定節慶,總表上所列課程仍有可能異動。例如,因連日雪地狀況良好,原訂跳舞課程便臨時改為滑冰課。此外,受到芬蘭人喜愛的體育活動如福樂球(Floorball)、芬蘭式棒球(Pesäpallo)也常在師生的口袋名單中。是以,總表雖此,但每一次上課前後,師生都會再三確認「真正要上的課程」。

課表中設置「緩衝區」(Buffer area)(註1)

根據上表,老師也將11月某幾週設定為「TBD」。所謂「TBD」,即「有待討論」(To be discussed)。體育老師H提及,這是為了檢視課程計畫和學生過去幾周體育練習情形,好讓師生可以一起調適課程或反省。

像這一類「緩衝區」(buffer area)的設置,體育老師指出,不僅有機會回顧與反省整體教學是否符合當初的課程規劃,也能讓學生調適先前的學習項目,即學生可增強技能,亦可補足技能。

當然,一旦教學進度或學習表現均偏向正面的話,這幾週也能實施學生感興趣的課程,例如,全班可以一起去溜冰場、打芬蘭式棒球,甚至是直接到附近公園玩捉迷藏(8年級女生很喜歡的活動之一)等。

沒有固定的上課地點

由於體能活動多元,上課沒有固定場域,全視上課內容和當時氣候而定。

以8年級為例,上課地點除了學校多功能體育館外,還包括:野外定向的運動場Meilahti Sports Park(此距學校約3.5公里,搭乘公車約25分鐘);市中心游泳池Helsinki Swimming Stadium(離校約3公里,搭乘電車加上步行約25分鐘);玩飛盤與足球練習場的vainamoinen公園(離校約800公尺,走路約10分鐘);劍術練習場地Töölö Sports Hall(離校約2.2公里,搭公車約20分鐘)⋯⋯上課地點距離學校有近有遠,較遠者,師生會一起搭乘公共運輸,較近者,則各自行步行至場地集合。至於是否會有安全考量問題?師生的回答則相當一致:「沒問題,這麼做已經很多年了⋯⋯」

事實上,不僅體育課如此,這些通勤經驗也一直作為其他學科教學的一部分(本書在某些課堂中已有相關提及,此不再贅述),這也使得學校並未特別設定「出入門禁」,「出入」是自然的事。

施測前,卻傳來不幸消息......

「Move!」(註2) ,是芬蘭針對境內5年級生和8年級生實施的一種檢測身體機能和反饋的系統,主要透過一系列體能項目的測試,了解其身體鍛鍊情形,並進一步研擬合適的體育政策和課程改進策略。

個案學校原擬10月初為8年級生施測,但在9月中,芬蘭媒體如Yle卻報導了一間位於Espoo的綜合學校男童在進行Move!檢測後不久,隨即猝死的消息,此讓其他尚未施測的學校有些疑慮與議論。

學生:這(新聞)會影響我們施測嗎?

體育老師H:不會⋯⋯沒有證據說男孩的猝死與Move!有關(非正式觀察|走廊上,201809)。

校長:我們不一定要一次完成檢測,可以分幾次實施。

體育老師H:我也想分成兩次到三次完成這些測驗項目(非正式觀察|學校咖啡廳,201809)。

相較師生,家長較無意見。然而,體育教師H指出,為避免引起不必要恐慌,她也有一些因應策略。

我會在星期二的健康教育課跟他們提一下⋯⋯心理健康和身體健康一樣要注意⋯⋯然後我也會跟家長提這件事(訪體育老師,201809)。

次週健康教育課,H師主動提及此事,並再度提醒學生正確的運動觀念應包括「運動中勇敢地提出自己的不適」,同時給予正向心理建設。後來,她也一共寫了兩封信傳送給每一位8年級學生和其家長,內容大抵是:「Move! 將如期舉行」、「請以平常心應試」、「一旦接受施測應量力而為」,以及「要有勇氣向他人說出自己當前的體能狀態」等。