遺憾,就像蛀壞後被拔掉的牙

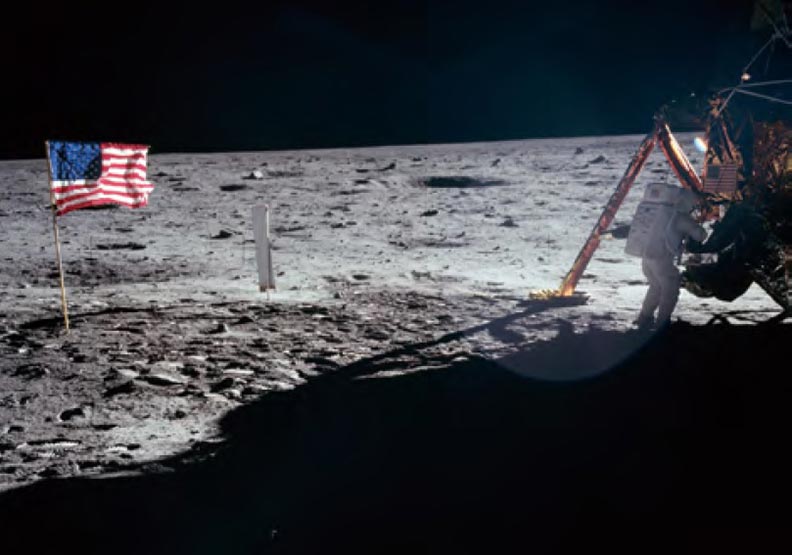

電影《登月先鋒》的故事尾聲,百感交集的太空人阿姆斯壯站在月球寧靜海基地東側的隕石撞擊坑前。在導演巧妙的鏡位調度之下,讓直徑三十米左右的小西坑( Little West Crater)化成深不見底的遺憾,女兒的夭折、朋友的殉難,以及舉步維艱的情感生活,悲傷凝縮成十數年的鴉雀無聲,生活中的寡言沉默其實也是放不下傷感,原諒不了自己的咬牙切齒。

歷經前半生的磕絆,終於,踩在朝思暮想的夢土上,只不過,地圖結束的地方竟是如此荒蕪、寒冷、嚴苛、不宜人居……

That's one small step for man,

這是個人的一小步

One giant leap for mankind.

卻是人類的一大步

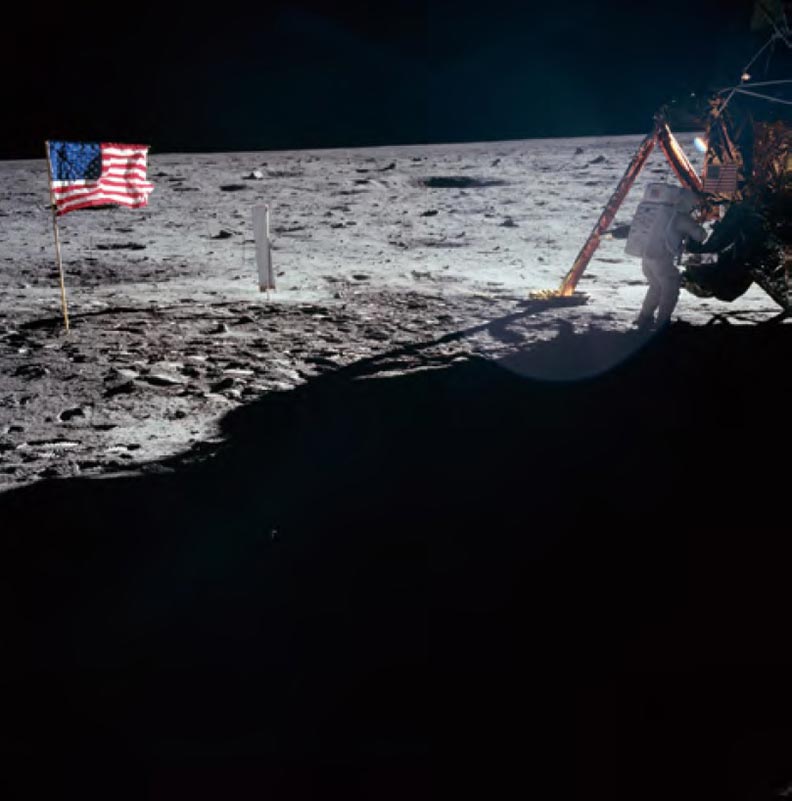

圖/阿姆斯壯登上月球的瞬間( 1969),阿姆斯壯攝。

圖/阿姆斯壯登上月球的瞬間( 1969),阿姆斯壯攝。

圖/飛行員伯茲.艾德林在月球上的鞋印( 1969),NASA攝。

圖/飛行員伯茲.艾德林在月球上的鞋印( 1969),NASA攝。

即使是個人的一小步,我們也無從想像究竟走了多遠,走了多久,犧牲了多少,才能在三十八萬四千三百九十九公里外的月海,踏下那一小步。

站在小西坑邊緣,阿姆斯壯攤開手掌,我們看見小女兒的手鍊在無聲的嘆息中,滑入黑暗。那一刻,不知道為什麼,許多人都流下淚來。

人生有些「失去」,是追不回、填補不了,也不忍直視的巨大虛空。有牙醫朋友告訴過我,人生的遺憾,就像是蛀壞後被拔掉的牙,在牙床內留下一個空洞。雖然不痛了,但我們知道,它一直都在,不管拿什麼去填補,它都不再是,原來的自己。

阿姆斯壯眼中的小西坑,是他人生遺憾的具體象徵,也是你我心中都有的失落及黑暗。

圖/死之島(第一版)( Die toteninsel, 1st version, 1880),阿諾德.勃克林。

圖/死之島(第一版)( Die toteninsel, 1st version, 1880),阿諾德.勃克林。

一處埋葬回憶的所在

十七世紀理性主義哲學家史賓諾莎,在《倫理學》裡說:「遺憾,是當一件已成過去的事物,事與願違,從此觀念所產生的痛苦。」在哲學家的定義中,「已成過去」及「事與願違」兩者同時發生時就會帶來遺憾,仔細回想,人生有多少的稱心如意,就有多少事與願違,有多少騰達,就有多少蹣跚。

在我心中,也有個像小西坑一樣埋葬回憶的所在,不過,它不是月球上的撞擊坑,它是一座島。

在若有似無的月光下,嶙峋的岩礁,自昏暗中緩緩浮現。

水面上有微弱的起伏,卻看不見任何漣漪波紋,也沒有草動風吹的痕跡。

在這個世界,鳥不再歌唱,雲也不再飄蕩,似錦繁花沉沉落在大地,化為塵土。世界彷彿不再轉動,時間被定格在某個特殊情境中。生命中所有的歡喜、悲傷、圓滿、缺憾、成就及失落,都不再重要。所有的聲響都消弭在夜色之中,世界被無邊無際的沉默所包覆,連「孤寂」這個字眼,都顯得喋喋不休。

載著棺木的小船正朝著島中心緩緩滑去,站在船頭的白衣人與擺渡人,是少數有呼吸的存在。高大的柏樹、岩壁上開鑿出來的人工墓穴、船上的棺木,暗示看畫的我們正目睹一段,即將宣告死亡的夢想與希望,引渡到來世的旅程。

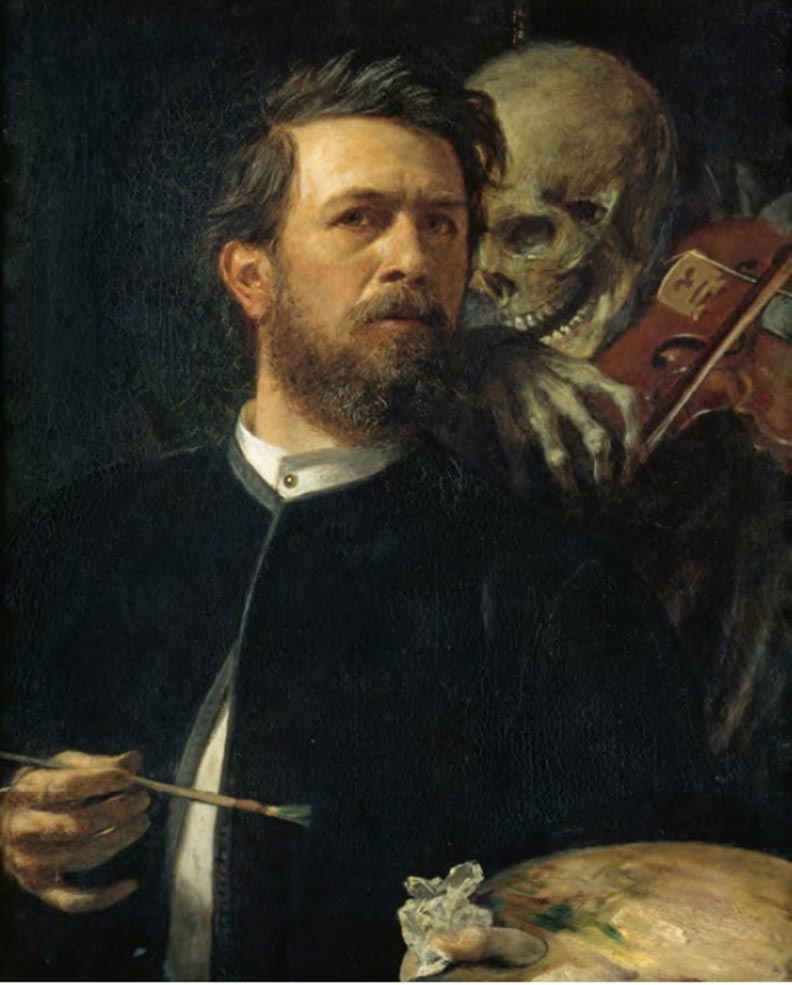

瑞士象徵主義畫家阿諾德.勃克林,於一八八 ○年畫出這幅靜穆的〈死之島〉。有很長一段時間,勃克林的藝術被排擠在主流意見之外,因為他不畫水光瀲灩的湖泊,也不畫溫馨討喜的草地野餐。勃克林筆下的牧神、人魚、半人馬與死神,散發出原始、粗暴、縱欲與「死了都要愛」的世紀末( Fin de Si.cle)光采。

亡者終於可以安息入眠

在印象派大行其道的十九世紀後半,勃克林的藝術之路走得特別辛苦。直到五十三歲展出〈死之島〉,瞬間成為家喻戶曉的大畫家。

根據文獻記載,出資訂畫的客戶,原來想要一幅「寄託夢想,看了會令人心情愉悅」的畫作,沒想到勃克林卻交出一幅「通往彼岸」的繪畫,著實嚇了客戶一跳,幸好心驚之餘,還是欣然接受藝術家的創作。即使在百餘年後的今天,讀到這段文字,我也不免替畫家捏把冷汗,餘悸在心。

法國大革命之前的歐洲,「死亡」是不潔的禁忌。亡者滿溢為患的公共墓地,散發出可怕的氣味。看過電影《阿瑪迪斯》的你,一定對莫札特喪禮過後,掘墓人將他裝入麻布袋,草草拋入坑洞,再撒上石灰的橋段印象深刻。當時民眾在教堂告別式後就打道回府,不會有人想跟著去墓地弔唁。

直到十九世紀初,經過浪漫主義的洗滌,一般人對「死亡」的看法也有了改變,詩人歌頌死亡的浪漫、畫家描摹死亡的崇高、音樂家譜下死亡的勝利,建築師、雕刻家則讓死亡變得乾淨明亮。亡者從在地下戰慄等候審判,到終於可以安息入眠。勃克林的繪畫,見證著歐洲文化的轉變。

安寧關懷教母伊麗莎白.庫伯勒羅斯( Elisabeth Kubler-Ross)在《論死亡與臨終》( On DeathandDying)書中指出,面臨生命即將終結的五大階段,分別是:否認、憤怒、討價還價、沮喪與接受。多年下來,事實證明五大階段不僅適用於臨終關懷,也同樣適用於面對生命中困厄磨難的種種。〈死之島〉所呈現的,正是人沉靜「接受」命運安排的心理轉變。

緩緩滑入黑暗,走進未知的〈死之島〉,在德語圈的歐洲意外地受到歡迎。《蘿莉塔》的作者納博可夫到柏林拜訪朋友後,回程在日記寫下:「每個城市與村落、每個家庭、每個房間……幾乎家家戶戶都掛著勃克林的複製畫。或許,其中隱藏著外人看不見的病態。」

曾經也是失意畫家的希特勒對勃克林的創作極為推崇,他將〈死之島〉掛在元首辦公室最顯眼的地方。希特勒擁有的,是一八八三年勃克林所創作的第三版〈死之島〉。一九三九年,時任蘇聯人民委員會主席的莫洛托夫與希特勒簽署〈德蘇互不侵犯條約〉後的紀念合影,背後就是勃克林的畫作。

〈死之島〉見證世紀末的不安,也見證了人類史上最大規模戰爭的片段。一九四一年六月二十二日,希特勒撕毀協議,開啟東方戰線,對蘇聯發動猛烈進攻,二戰最慘烈的德蘇戰爭於焉爆發。

又過了許多年,我們才又可以平常心來面對勃克林。〈死之島〉教我們如何擁抱遺憾,或是死亡。

圖/與死神的自畫像( Self Portrait with Death Playing the Fiddle, 1872),阿諾德.勃克林。

圖/與死神的自畫像( Self Portrait with Death Playing the Fiddle, 1872),阿諾德.勃克林。

電影《登月先鋒》的結局中,珍妮前去探視,返回地球後接受隔離檢疫的阿姆斯壯。兩人隔著巨大的玻璃,在會客室象徵性地觸摸彼此的手。千言萬語,卻又相視無言。電影就在這裡結束,沒再多說些什麼。

事實上,阿姆斯壯與珍妮後來離婚了,最大的原因早在電影細節裡向我們透露,珍妮想過平穩安定的生活,但阿姆斯壯的航天事業卻充滿了難以啟齒,也無從預料的風險。

人生過處惟存悔,因為遺憾,我們才能從最銘心的痛,學會珍惜最深刻的愛,不是嗎?

圖/死之島(第三版)( Die toteninsel, 3th version, 1883),阿諾德.勃克林。

圖/死之島(第三版)( Die toteninsel, 3th version, 1883),阿諾德.勃克林。

本文節錄自:《寂寞博物館》一書,謝哲青著,圓神出版。