「小店永豐計劃」邁入第三屆,串連全台十家具代表性店舖,從書店、工藝到農產品牌,展現地方小店的多種生命力。這些小店成果不只是被看見,更是傳遞了永續影響力落實在生活的每個角落。

小店不只是店舖,更是地方文化與夢想的起點。由永豐基金會主辦的「小店永豐計劃」近日於華山文創園區中4A發表第三屆入選小店成果;計畫延續「讓地方擁有自己的力量」的初衷,從「看見」到「實現」,串連更多在地好事與人文能量,本屆入選店家更彰顯地方特色與文化深度。

在地.上線:第三屆小店能量聚合

永豐基金會「小店永豐計劃」,自2022年起串連全台各地小店,推動起地方故事與生活創新,在社會各角落帶來善的迴響與影響力。今年第三屆以「在地.上線」(On site.On air)為主題,10月2日正式發表並開放展覽,週末(10月4日至5日)更邀請小店舉辦「小店永豐市集」。永豐基金會董事長陳思寬表示:「小店永豐計劃選在每年十月第一週舉辦發表會、故事展和市集,把小店的地方能量聚集在同一場域,讓小店主人與消費者面對面交流理念與商品,讓大眾把滿滿的正能量帶回家。」

第三屆入選的十間小店,包括:屏東枋寮的「三魚直賣所」,持續推廣國產養殖魚;台東巴喜告部落的「布拉谷」,專注部落特色農產「梅梨苦」Very Good;高雄「啡嚐不可青年咖啡」,支持逆境少年追夢;小琉球「小島停琉書店」,從海洋記錄到保存地方文化資產;美濃「香蕉與黑膠三合院」,在三合院民宿呈現客家餐桌文化;台東的「成功海銀行」,延續銀行前身與海洋記憶;台東都蘭「出力釀」,用地酒重拾原民藥草製麴精神;「無尾香蕉動物學校」,打造人與動物友善共生空間;花蓮玉里的「金喜檸檬」,與小農契作開啟族人返鄉契機;南投埔里「廣興紙寮」,承載百年手工紙業工藝。

每一家小店,都是一座正在運轉的夢想基地。永豐小店計畫的價值,不僅在於陪伴小店成長,更在於串連彼此的故事。接下來,我們走進兩間來自不同領域的小店,聽他們如何以行動實踐「在地永續」的精神。

從島嶼書店,看見在地文化的延伸

在觀光熱絡的小琉球,《小島停琉》像是一個讓人慢下來的角落。主理人陳芃諭與蘇淮希望以書店的角度重新描繪「陸地上的生活」——那些不被海龜取代的島嶼故事。陳芃諭說:「島上的長輩們曾在海上討生活、說著專屬海的語言,這些都是很珍貴的文化經驗,只是他們自己不覺得特別。」

參與永豐小店計畫後,陳芃諭感受到被理解與被支持:「永豐基金會真的花時間了解我們在做什麼,給予很實際的建議和行動。」在經費運用上也保有彈性,讓她能策畫文化行程與料理工作坊,邀請在地新住民分享飲食故事,使書店成為島嶼居民與旅人互相傾聽的場所。

「有次活動結束後,大家都捨不得走,一直聊到深夜。」她笑說,書店不只是賣書的地方,而是「讓人願意留下來聽故事」的地方。

從一張紙,看見地方工藝的再生

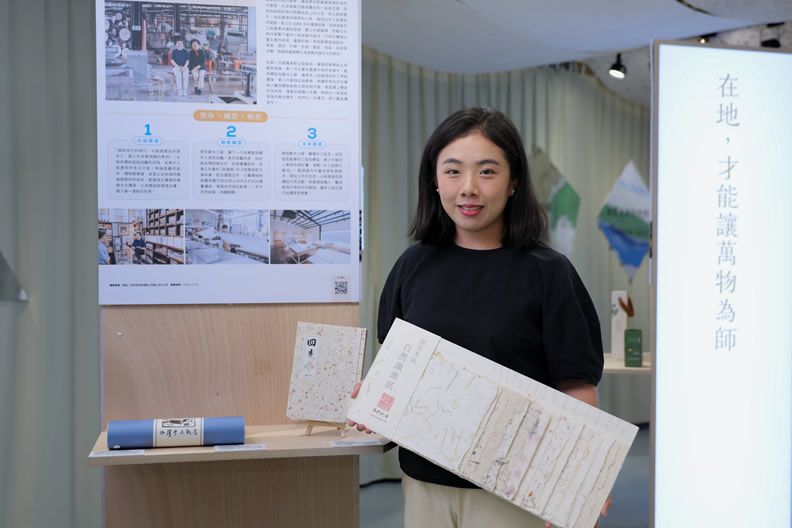

在南投埔里的《廣興紙寮》,第三代經營者黃琪承接祖輩的造紙技藝,並結合在台科大MBA期間與歐洲學者交流的經驗,逐步擘劃廣興的未來方向。她說:「手工紙不只是書畫的載體,而是一種文化語言,能讓人重新認識纖維、土地與時間的連結。」

加入永豐小店計畫後,廣興紙寮啟動「手工紙孵化基地」,邀請台灣與歐洲藝術家進駐,將造紙轉化為創作媒介,也讓地方工藝重新被看見。黃琪笑說:「永豐像加速器,也相當尊重我們,讓原本可能要花好幾年才能完成的計畫,在一年內成形。」

孵化基地讓藝術家藉手工紙媒介創作,也邀請居民與學童參與工作坊,理解百年工藝生命力。無論是藥渣紙、酒糟紙或洋蔥皮紙,每一張紙都承載著土地的故事與氣味——那是廣興用紙張,喚醒人們重視手工紙工藝的溫柔提醒。

延續故事影響力,下一站輪到你

當日發表會最後,永豐基金會分享,三年來走訪超過百家小店,聽到最多的一句話是:「關關難過,關關過。」小店經營的挑戰,往往是在行銷、管理與人才等非本業問題。所以基金會今年推出為期一年的《永豐小店學》系列講座,從2025年11月起每月開課,共十二堂課程,主題橫跨品牌經營、永續行銷、稅務金融到社群經營實作,為小店的實務問題解惑。這不只是課程,更是一場與地方共學、共創的實驗。

如同計畫提倡的「走走看看吃吃買買」,永豐基金會董事長陳思寬強調:「當小店成為地方的力量,每個人都能透過責任消費、責任旅遊,為地方留下更美好的資產。」第四屆「小店永豐計劃」也即日起開放報名,邀請有志於扎根地方的創業者與店主加入,一起讓地方成為能量的起點。

有關第四屆小店永豐計畫與永豐小店學資訊,歡迎參考永豐基金會官網。