79歲的老先生,去年6月在台北榮總就醫,檢查發現左側扁桃腺有腫瘤,追蹤半年後,不幸腫瘤竟移轉至肝臟。患者考量自己年事已高,太太也有病在身,與家人商量後,決定接受居家安寧療護。北榮隨即聯繫北投居家醫療醫師洪德仁接手照顧。

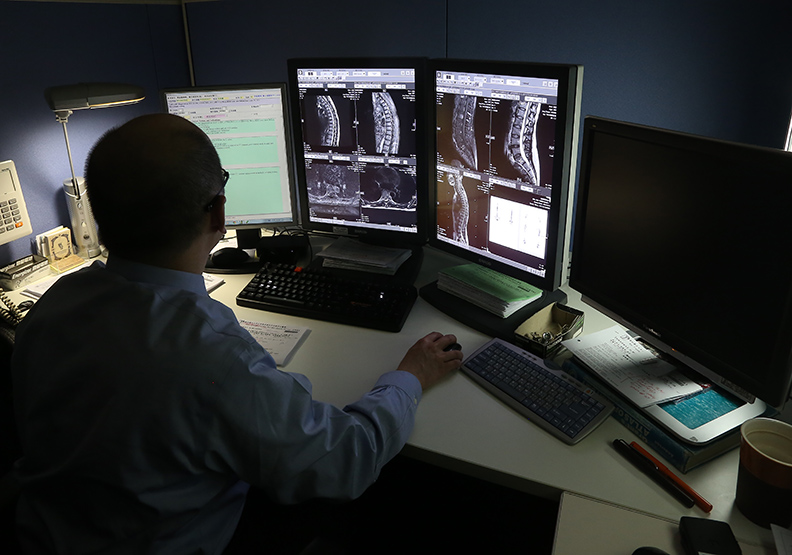

為了解患者病情,洪德仁從診所電腦登入健保署的醫療影像資訊分享平台,花了20多秒,就下載電腦斷層掃描影像。看到他的腫瘤已慢慢變大,頸部淋巴也轉移,擔心患者出現疼痛症狀,於是事先備妥居家照護可能會用到的止痛藥。

以往病人在醫院看病,若想尋求第二醫療意見或讓基層醫師接手照顧,必須回到原醫院拷貝之前的檢驗檢查報告,不但浪費時間,還要花幾百元燒錄光碟。如今健保醫療資訊雲端平台已從文字傳輸進階到影像傳輸,對提升診所醫師的照顧品質很有幫助。

今年一月,健保署將幾年前建置的「雲端藥歷系統」升級,擴大功能,只要登入雲端系統,醫師可立即調閱病人近日在各醫療院所做過的檢驗檢查、手術、X光、超音波、大腸鏡、胃鏡等11項資訊,不但節省醫院作業流程,也降低重複檢查的潛在風險,避免醫療資源重複浪費。

健保署統計,全台醫療院所一天門診量有100萬人次,其中約有30萬人次會做各種檢驗和檢查。去年6月健保署試辦,將患者的檢查文字報告和CT、MRI、超音波等三項影像資訊上傳雲端,讓醫師可跨院調閱。初步估算,光是去年7~11月三項影像資訊上傳雲端後,這5個月的檢查費用就比前一年同期減少了7.8億元,估計全年約可節省20億元的檢查費用。

雲端平台頻寬強化後,至今一個月下來,已有14萬6000多件CT上傳,MRI有5萬2千多件,超音波有12萬6千多件。在跨院調閱部分,地區醫院的調閱狀況最好;其中又以CT的調閱率最高,有56.7%,其次為X光片和超音波。

「這是雲端資訊分享的最後一哩路,」健保署副署長蔡淑鈴形容,影像上傳需要很大頻寬,在中華電信公司協助技術升級後,終於突破最困難的部分。

蔡淑鈴說,民眾的醫療資訊是被高度保護的個資,在推動雲端上傳過程中,必須解除病人疑慮,因此要求「三卡合一」才能查閱,包括民眾的健保卡、醫師卡、健保特約醫院卡。

(圖/健保署副署長蔡淑鈴說,民眾的醫療資訊是被高度保護的個資,在推動雲端上傳過程中,必須解除病人疑慮)

同時,中華電信也負責安全把關,所有醫療資訊都是封閉式傳送,與網路隔絕,民眾不用擔心資料外洩。

從強化健保醫療服務、醫療資源有效運用,以及提升照顧品質來看,醫療雲的建置是未來趨勢。

健保署長李伯璋說,大醫院願意分享病人的檢查檢驗資訊,讓基層院所醫師善用,民眾也能得到更好的照護,是促進分級醫療最有效的工具。

(首圖/和信醫院,僅示意)