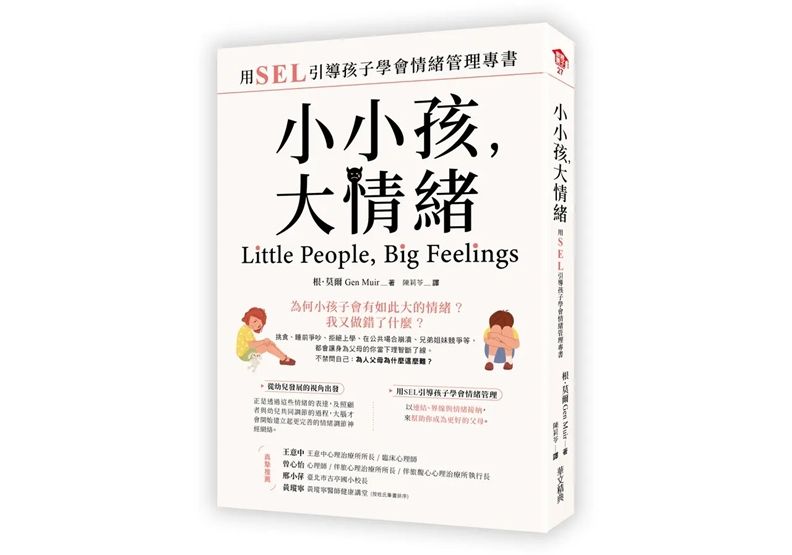

孩子有發脾氣、崩潰、讓父母理智線斷線的瞬間,父母有時也會在孩子的情緒爆中失控,這些日常的親子衝突,其實正是孩子最需要被看見、被理解的時刻。這些「大情緒」並不是壞脾氣,而是孩子在發展「社會情緒學習(SEL)」的重要過程。SEL是幫助孩子建立情緒智商(EQ)、培養同理心、學會自我管理與良好人際關係的基礎能力。(本文節錄自《小小孩,大情緒》一書,作者:根.莫爾,華文精典出版,以下為摘文。)

如果你正在面對孩子踢人、打人,請放心——你並不孤單。

我曾經為一對父母做過一對一諮詢,他們在我心中很特別,我們到現在還保持聯絡。他們是透過朋友轉介來找我的,因為他們的兒子最近剛成為哥哥,卻經常出現很棘手的行為。有趣的是,這對父母的職業都是兒童心理學家!

當我得知他們的專業背景時,一度想說:「你們應該不需要我了吧?」但媽媽對我說:「根,我的兩歲孩子會直接打我臉龐。我們需要你。」這讓我再次確定——不管背景有多專業,面對孩子的高衝突時刻,誰都不容易。

另一個例子是阿蜜娜,一位3歲女孩,她剛有了一個3個月大的弟弟。在弟弟出生前,阿蜜娜是個溫柔、愛笑、口齒清晰又隨和的孩子。但她的父母告訴我,大約在弟弟出生前一個月,她的狀態開始急轉直下——

退回到不想用馬桶、半夜頻繁醒來,而且每天大概有10次情緒潰堤。即使父母嘗試安撫她,她仍會對人、對物用力踢打。他們問我:「在她打人、踢人或吐口水的時候,我還應該繼續接納她的情緒嗎?」

(延伸閱讀│孩子的情緒化,來自「直昇機父母」!適度放手,激發4到7歲大腦「成就動機」系統)

孩子踢人、打人時有以下幾個重點

- 當孩子踢人、打人,或有任何安全風險時,我們的處理方式必須不同。

- 這是我最常被問到的問題之一:「孩子攻擊我或破壞東西時,我還應該用接納情緒的方式回應嗎?」 **簡短答案:當然不行。**

- 沒有孩子是真的想打人、傷害你、破壞物品或傷到自己。這些行為其實是用動作向你求助。這正是一個需要「主導掌控」的時刻,如果我們做得不夠堅定,孩子就會因為自己身體裡失控的狀態而感到恐懼,而我們父母也會因此感到無助,找不到任何解方。

(延伸閱讀│黑幼龍的「慢教養」:孩子一生最需要的助力是性格,不是考試成績)

當安全受到威脅時

不論是對你、你的孩子、狗狗、嬰兒或是財物,只有兩個步驟:

步驟 1:確保安全並「控制」情境(Safety and Containment)

我們要先確保安全,並在需要時「控制住」孩子,因為這正是他們在這些時刻最需要的。沒有孩子想要打人、傷人,或在家裡發狂亂砸東西。

當他們這樣做時,其實是在用行為懇求你的幫助,求你出面阻止他們。我們要記住,他們的前額葉皮質還沒有完全發育,而他們學會如何在不打人、不傷害的情況下自我調節,就是要透過我們來協助他們。

這表示需要在必要時挺身來控制住孩子,並在可能的情況下,把他們移到一個較小或較安全的空間,例如自己的房間。這和「罰站」(timeout)非常不同,因為目標是陪著孩子一起,而不是把他們隔離。這是一種「陪伴時間」(time in)。

我常教父母使用這句話:「我不會讓你打人/踢人/咬人。我現在要移動/抱著/阻止你,確保我們(或你、或寶寶)是安全的。」

範例:

• 「我不會讓你打我。我握住你的手臂,確保我自己安全。你可以生氣,但不能打人。」

• 「我不會讓你亂丟這個玩具。我先把它放高處,確保它安全。我知道你很沮喪,這的確很難受。」

我喜歡這句話,因為它幫助父母去承擔起責任——在必要的時候要親自用行動約束孩子。當我們說「我不會讓你這麼做」時,如果沒有實際行為介入,往往很難真正展現出自信與掌控。

我們的語氣和肢體需要和話語一致。我們並不是只是要求孩子停下來,然後在他們不聽話時感到沮喪;而是要真正地承擔主導角色,讓他們知道:在他們還沒有辦法自己做到之前,我們會在這裡,代替他們的大腦前額葉皮質,幫助他們調節。

我真心相信,當孩子有安全風險,或是在傷害自己、破壞物品或傷害他人時,父母主動去約束他,其實是最深的一種愛。

我們在傳達的是:「我相信你,我知道你並不想打人或傷害別人,而我會幫助你停下來。」

步驟 2:去除羞恥感、給予同理與連結(De-shame, Empathy and Connection)

這一步同樣重要,因為孩子在失控後,往往已經知道自己做了不被喜歡的事,甚至對自己剛才的失控感到害怕。如果我們不幫助他們處理這種羞愧與不安,他們就很難再打開心房接受教導。

你可以這麼說:「剛才真的很害怕,是吧?我說不能看電視,你非常生氣,然後開始踢人。所以,我把我們移到房間裡,讓彼此保持安全,直到你平靜下來。你真的很希望能看電視,結果就很難過。」

這樣的重述不是在縱容行為,而是在幫助孩子理解:行為背後的感受是什麼。因為只有當孩子能意識到情緒與行為的連結,他們才有可能在下次做出不同的選擇。

(延伸閱讀│他還只是個孩子!心理師:變身噴火龍父母前,先問自己「這問題」)