失智症不僅是記憶衰退,而是感官、認知逐步崩解的過程。全球每三秒新增一名患者,台灣未來20年失智人口恐倍增。當失智成為千萬家庭的日常,我們如何減輕照護陰影,讓患者與家屬活出尊嚴?

日本社會設計師筧裕介在《失智症世界的旅行指南》一書中,以既創意又寫實的筆法,帶我們領略失智症患者的世界,理解記憶、五感、時空出現扭曲的困境,令讀者真實感受到,失智不只是記憶衰退,而是感官與認知逐步崩解的過程。

如今,上述旅程並不是少數人的惡夢,而是全球數千萬家庭的日常。

全球患者激增,台灣面臨沉重挑戰

根據國際失智症協會(ADI)統計,全球已有超過 5500 萬名失智症患者,平均每三秒鐘就新增一名患者。隨著人口老化,這個數字將在 2050 年攀升至1億3900萬人。失智症所造成的經濟衝擊同樣驚人,2020 年全球相關成本已突破 1.3 兆美元,相當於全球第17大經濟體的規模,預估2030年將翻倍、超過2.8兆美元。

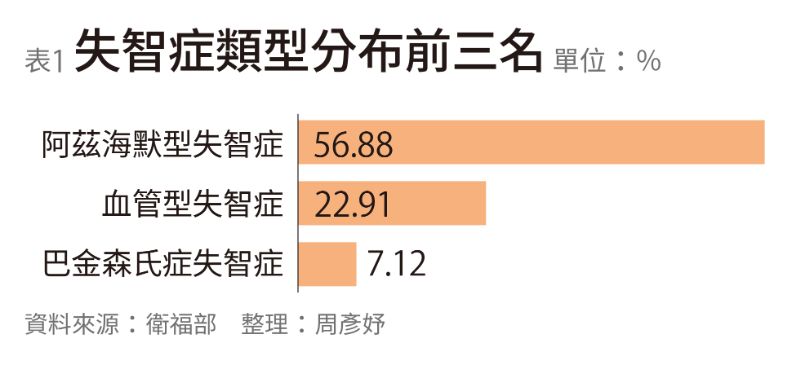

台灣的處境同樣嚴峻。根據衛福部資料,全國65歲以上長者失智症盛行率為7.99%,目前國內65歲以上失智人口約35萬人,推估在2041年將拉高到近68萬人,形同每30分鐘就出現一位高齡失智者。

更令人驚心的是,失智症不再只是「高齡者」的專屬疾病。醫界觀察,65歲以下的「年輕型失智症」案例逐年增加,目前台灣約有1.5萬名患者。根據國際失智症協會統計資料顯示,65歲以下失智症盛行率為千分之一,雖然發病率較低,但中壯年往往是家庭的經濟支柱,一旦失能,對家庭、勞動力與社會支持體系帶來巨大衝擊。

罹病沒那麼可怕,三大迷思一次罹病

台灣失智症協會理事長徐文俊破解大眾的迷思,首先就是失智症很可怕。他指出,失智症當然會帶來很多棘手問題,但大家需要對它多一些認識,特別是初期階段,應具備敏感度,來判斷家中長輩是否罹患失智症,「隨著嬰兒潮世代進入高齡,都是教育程度較高的族群,自我偵測症狀,及時就醫,並自行規劃生活、財務及醫療等,這是完全可行的。」

第二個迷思,就是失智症無法治療。徐文俊觀察,其實高齡者認知功能下降,常與其他疾病或生活管理有關,例如,血糖控制不好、安眠藥使用、血壓異常、缺乏活動等。如果處理好這些問題,認知功能有機會改善。

第三個迷思是,失智症交給專業的醫護就好了。其實,家屬的角色非常關鍵,必須積極介入,才能打破惡性循環。徐文俊說,常見患者在門診表示有服藥或控制飲食,但實際上,家中可能堆積了大量藥物根本沒吃,導致血糖或血壓失控,進而讓認知功能惡化,醫生又因缺乏真實資訊而可能誤判。

失智照護三大挑戰,需要家屬支持

失智症的照護,不僅是患者本身的課題,對家屬更是沉重的負擔。徐文俊指出,家屬在照顧歷程中,至少面臨三大挑戰。

第一個就是必須學習。家屬若缺乏正確知識,往往無法及早辨識症狀或提供有效協助。無論是否同住、是否直接參與照顧,所有家屬都應接受相關失智症教育與訓練,透過家屬訓練班或醫院課程,建立正確認識。

第二個是必須諮詢。當患者出現行為障礙或情緒問題時,家屬往往不知道如何應對,需要可隨時諮詢的專業資源。

第三是需要支援。最直接照顧患者的家屬,承受的壓力最為沉重,不僅需要體力與時間投入,更承受龐大的心理壓力。

龐大照護陰影,傾聽失智者與家屬心聲

面對高齡化與失智人口快速上升的雙重挑戰,台灣長照政策3.0在今年9月將第一階段上路,預計將服務對象延伸至未滿50歲的年輕型失智者,提早介入、延緩失智失能,成為當務之急。

徐文俊建議,社會普遍並不理解失智家庭的處境,以目前台灣超過37萬名患者,若每名患者牽涉到10位家人,代表有370萬人正在經歷失智症的衝擊,尊重失智者的發聲至關重要,「既然政策最終是用在他們身上,就應該聽聽他們的意見,看看他們真正需要什麼?美國與日本在國家級委員會中,都安排失智者與家屬代表參與,以確保政策符合需求,這點值得台灣借鏡。」

當社會願意理解、願意伸出援手,失智不再只是孤獨的漫長告別,而有機會活出另一種有尊嚴的生命姿態。

文章未完

詳細內容請見遠見雜誌2025年9月號 :失智海嘯全球襲來!每三秒新增一名患者,醫療與家庭面臨大挑戰