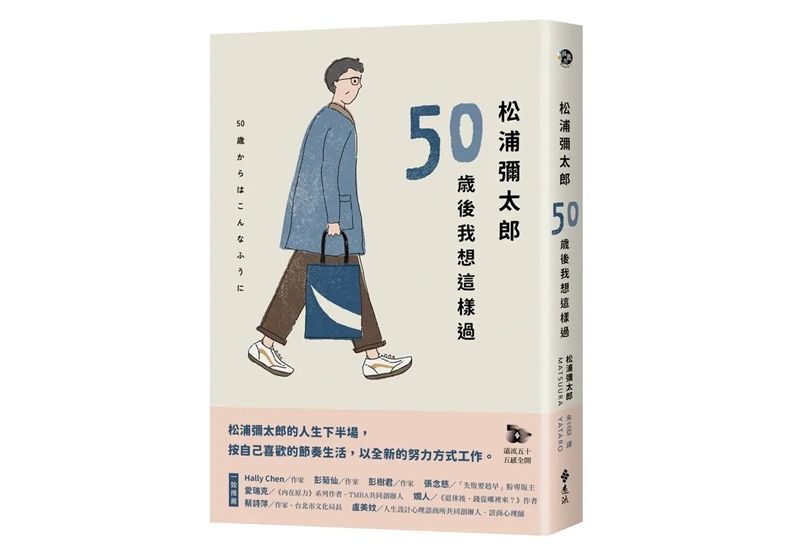

「50歲」這個轉捩點或許正是每個人重新找回自由的最佳時機。在工作中,我積累了豐富的經驗,現在仍然擁有足夠的自信與體力;經濟方面,也掌握了適度理財的能力;家庭方面,我的孩子已經成年,享受著自己的獨立生活,而和伴侶則達成了「不過度束縛彼此,享受各自的愛好」這樣的共識。(本文節錄自《松浦彌太郎:50歲後我想這樣過》一書,作者:松浦彌太郎,遠流出版,以下為摘文。)

成為大人是否意味著必須忍受自由的喪失呢?我們往往會這麼想,但事實可能正好相反。

我是在結束連續九年擔任《生活手帖》總編輯的工作,並決定開始新挑戰的時候,意識到了這一點。那時,正値我即將迎來50歲這個人生的轉捩點。

20多歲、30多歲、40多歲一路走來,我承擔了許多角色,也接受了各種挑戰。隨著經驗的累積,我能靠自己的力量完成更多的事情,但也有些事情是我個人無法改變或抗拒的。

當然,我明白這是成年人責任和人際關係的一部分,但我想,我內心深處也時常感到壓抑和束縛。看似選擇了符合自己人生的道路,但實際上,只是在既有的選項中做出選擇。

自由與不自由交織的時光雖然也有其價値,但我希望從現在開始,更加坦率、更加隨心所欲地生活,重新找回屬於自己的「喜歡」和「自由」。

這份決心,在內心靜靜萌芽,卻又前所未有地明確。

我並不是想要向別人展示「正確的生活方式」,或者努力讓大家尊敬我,或刻意展現「自己很了不起」的模樣。我只是單純地想把自己曾披上的層層「外衣」全部脫掉,重新認識眞實的自己。這樣的好奇心不斷在我內心湧現。我不想再按照過去的慣性繼續生活下去,這便是我的心情。

仔細想來,「50歲」這個轉捩點或許正是每個人重新找回自由的最佳時機。我也覺得,這正是「非現在不可」的時候。

在工作中,我積累了豐富的經驗,翻越了幾座大山,現在仍然擁有足夠的自信與體力;經濟方面,也獲得了穩定,掌握了適度理財的能力;家庭方面,我的孩子已經成年,享受著自己的獨立生活,而和伴侶則達成了「不過度束縛彼此,享受各自的愛好」這樣的共識,讓我擁有不少個人的自由時間。

正是因為處於這樣的階段,我不禁問自己:「那麼,接下來的人生該怎麼過?」這種感覺,就像是被放逐到一片無邊無際的原野上,許多人或許都有過類似的體驗。

站在這片無盡的原野正中央的,是一個既非大人也非孩子的「自己」。他的臉上帶著一絲不安,但更多的是「什麼都想嘗試看看」的希望與期待。

剩餘的人生,我希望過得有趣、開心,並隨心所欲地活著。這樣的生活理念,成為了推動我未來的全新指引。

(延伸閱讀│50歲,請整理自己的欲望清單:第二人生不妨試著「這樣過」)

設計生活的節奏

習慣的力量是偉大的。

想要在人生的後半場像少年般充滿活力地走下去,保持健康的心靈與身體非常重要。而心身健康的基礎,就是每日的生活習慣,以及生活本身。

建立並固定一個讓身心處於最佳狀態的「生活節奏」是關鍵。

這個節奏不是來自世俗認定的「常識」,也不是某個名人推薦的「標準模式」,而是按照自己的喜好,設計屬於自己的生活節奏。

對於大多數人來說,孩童時期的生活以學校為中心,而成年後則以公司的工作步調為中心,構建自己的生活節奏。

然而,重新掌握生活的「基本節奏」,並從零開始思考「接下來該怎麼做?」的過程,其實是一件相當有趣的事情。

年輕時或許有更多的體力去承受折騰,但隨著歲月的累積和經驗的豐富,我們在年長時更懂得如何「健康地度過每一天」。這些知識並非適用於每個人,而是為了保持自身最佳狀態,專屬於自己的智慧。

當經歷了30年、40年,甚至50年的人生後,或許已經能模糊抓住一些「只要做到這些,大致就能順利過日子」的重點。建議以這個關鍵點為核心,來設計並調整自己的生活節奏。

以我為例,「吃晚餐的時間」是我的關鍵所在。

我非常喜歡吃東西,但如果太晚吃晚餐,隔天的狀態就會變差。多年來的經驗讓我明白,這是我自己的「特性」。

因此,為了保持心身健康,我定下了「下午5點吃晚餐」的規律。我承諾自己每天都要遵守這個規律,並以此為中心設計晚餐前後的生活方式。

結果,我形成了這樣的日常規律:

早晨6點前起床,跑步10公里。吃簡單的早餐(麵包),然後從8點左右開始工作。

午餐吃得較清淡,下午3點喝咖啡,搭配1片餅乾。無論工作多忙,下午5點準時結束,從容享用晚餐。

晚上6點左右吃完飯後,進行1小時的散步,順便買隔天早餐用的380日圓可頌。

大約7點回到家,泡澡、看書或做一些伸展運動放鬆,然後在晚上10點半上床睡覺。

這並不算是嚴苛的生活方式,但為了保持良好的狀態,我不想打破這個重要的節奏。

決定「不打破下午5點吃晚餐的規律」後,所有其他的事情也隨之安排好了:工作的計劃、午餐和早餐的時間點,都由此決定。

當能夠維持穩定的生活節奏時,人生的基礎就會變得更加穩固且有韌性,反而能讓心靈自由翱翔。

這並不是隨便而為,而是要認真地對自己立下承諾。

當屬於自己的最佳節奏固定下來時,日子會變得不費力、不疲憊,並且可以安穩地度過每一天。

(延伸閱讀│中年後終於能脫下「人格面具」,以真實面貌堂堂正正活出精彩)

50歲之後開始「自己的故事」

50歲這個轉捩點或許正是每個人重新找回自由的最佳時機。

1. 伸展運動的益處,拓展自己的活動範圍

原來我的身體並非天生僵硬,而是自己以為如此,才限制了自己的動作。「那些我認為『自己做不到的事』,其實還有許多是可能的。」

2. 把人生當成「專案」來做會變得更有趣

說到「思考未來」,會讓人覺得這是個嚴肅而艱難的問題,但我的方式更像執行一個「專案」。先確立概念,擬定計畫,然後一步步付諸行動。

3. 與科技成為好朋友

我把「不必親自做的工作」交給 AI 處理,將時間專注在真正想投入的寫作與構思上,自己也深刻感受到工作的品質提升了。

4. 設計生活的節奏

「吃晚餐的時間」是我的關鍵所在,我定下了「下午5點吃晚餐」的規律。

5. 每週一天讓自己放空

週三這個位於中間的日子設定為無行程日,不安排任何約會或會議。

6. 金錢「稍微不夠」是最好的狀態

如果金錢充裕到可以買任何東西,反而人會變得對任何事物都提不起興趣。

(延伸閱讀│50幾歲是人生「第2次青春期」?如何度過,將決定你的「後半輩子」)