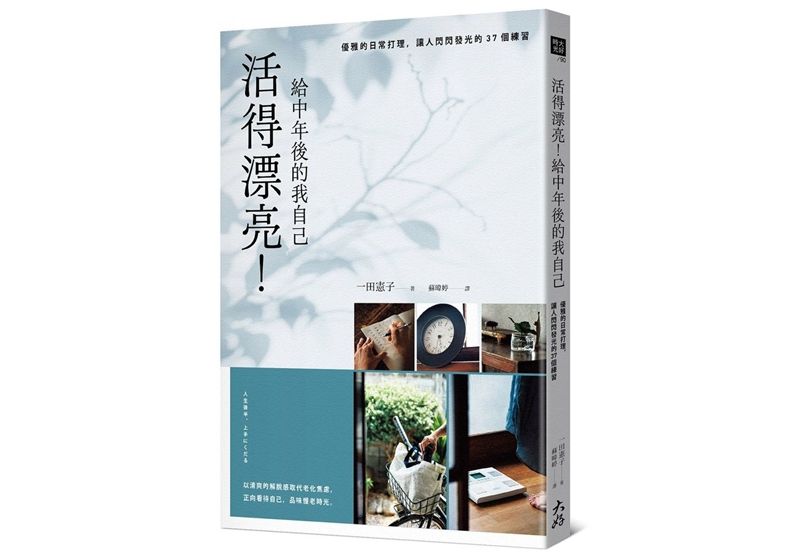

中年以後,雖然許多事不可逆,卻無疑是人生中格外清醒的階段。過去那些讓你疲倦又委屈的事、想逃離又躲不掉的人,此刻終於可以放手了;而能否出人頭地、升遷加薪的想望,似乎也塵埃落定了。就是現在,你可以毫無顧慮地將焦點轉向自身,用心善待自己,只留下真心嚮往、舒服且充滿熱情的事。(本文節錄自《活得漂亮!給中年後的我自己》一書,作者:一田憲子,大好書屋出版,以下為摘文。)

上了年紀後,親近的人會愈來愈少,一來是升到更高的職位、離開了第一線;二來是孩子獨立後,以小孩為主的社交網路也不再熱絡了。

我曾為多家出版社和雜誌工作,與許多編輯、攝影師和造型師都有來往,但當我逐漸轉型成「為自己寫文章」以後,人際圈便大大縮減了。

孤獨,正是高齡的一大隱憂,要是除了丈夫以外,沒有其他人能和我說話,那該有多寂寞啊?如果沒有人陪我怎麼辦……?想到這兒我便焦慮不已,告訴自己得趕緊交朋友!

我向來以工作為優先,因此幾乎不和人出遊,也鮮少與工作場合以外的人吃飯。等我發現「咦?我好像沒朋友」、「原來我活得這麼自閉」時,早就為時已晚。每次在社群網站上看到認識的人和志同道合的朋友處得和樂融融,我都會自我懷疑:「難道是我有什麼缺陷?」

為此,身為總編輯的我還幫《生活重心》出了一本特刊《調整與人的距離》(人との距離を、整える) ,專門探討人際關係。

在採訪過程中,我拋出了「你有朋友嗎?」這個問題,結果雖然有人回答「有,而且很照顧我」,但更多人的回答卻是「幾乎沒有」。

這令我相當驚訝,心想:「難道大家都這樣?」有人說:「我覺得世上不可能有人真正了解我。」也有人說:「還是會希望有一、兩個願意雪中送炭的知心好友。」

我這才知道,原來大家都比想像中的還要孤獨。

另一方面,自從年過50,我也漸漸放下「我執」,不再像年輕時一樣堅持「我就是這樣的人」。最近我也開始約「認識但不熟」的人一起吃飯,想要進一步認識對方。

我回頭想,為何當初沒有和對方立刻交好呢?可能是當我面對飲食很節制的人,會因為「我沒那麼自律」而退縮;面對在社群網站上積極發文的人,也會因為「我無法那樣推銷自己」而感到相形見絀……。

我總是盯著與他人之間的「差異」,擅自劃出了一道界線。

(延伸閱讀│「畢竟是認識10年的朋友」勉強維持的緣分,往往愈聚愈寂寞)

不過在上了年紀、遇過各式各樣的人以後,我慢慢接受了社會的多樣性,開始明白「我就是我」、「我和別人不同很正常」。像這樣擴展自己的價值觀,便能夠以有別於年輕時的方式來「交朋友」了。

換句話說,我不需要找所有喜好和價值觀都一致的朋友。假設我是一個「圓圈」,與A子有部分重疊,與B子有另一部分重疊,只要有一些共同點,就針對共通點來往即可。我也學會了和不同人聊不同領域的話題,因人而異調整相處的內容。獨立自主地和他人來往,而非一味迎合,是我好不容易才抓到的平衡。

明白「不必事事合得來」的道理後,人際關係就不會那麼緊張了。

即使一年只見一次面,只要好好敘舊,從中獲得啟發和共鳴就足夠了;即使相約在附近喝杯茶,聊個一到兩小時,也能替自己帶來一番新氣象。

適度地「冷酷」,控制好人際關係,不要造成自己的負擔,友誼自然會細水長流。若想和朋友「膩在一起」,難免會動輒得咎,甚至勉強自己迎合對方。

到了人生下半場,交朋友應該要更輕鬆、更隨興才是。只要放得下,即使年紀大了,一樣可以四處交朋友,共度友誼時光。

(延伸閱讀│上了年紀,決心放下不必要的交流:將用在人際關係的力氣調整成「節能模式」)