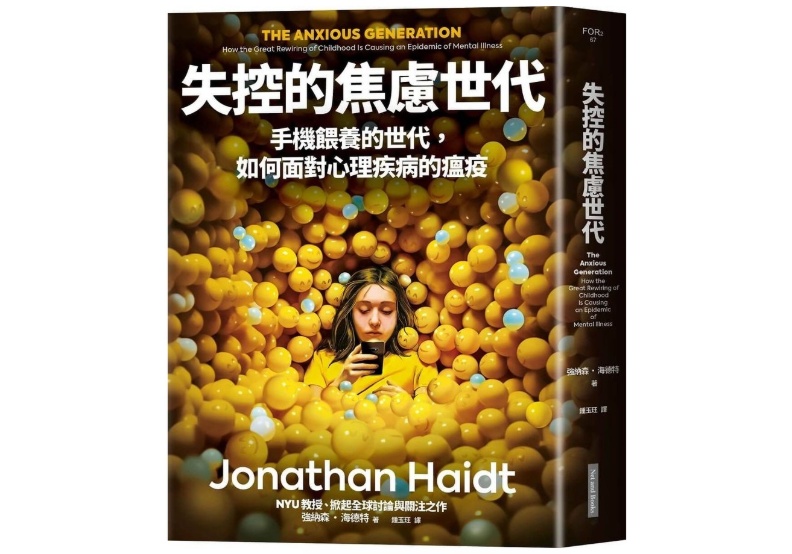

比爾蓋茲2024冬季假期書單推薦:從1980年代開始,美國、英國和加拿大設法清除孩子生活可能面臨的壓力和挫折。許多家長和學校禁止一切有風險的活動、禁止沒有大人監督的活動,不僅包括可能造成身體傷害的風險,也包括引起心理痛苦的風險,因為這些活動可能會導致身體受傷和情緒受挫。(本文節錄自《失控的焦慮世代》一書,作者:強納森.海德特,網路與書出版)

人類是社會性和文化性適應力很強的生物,需要各種社交體驗,長大後才會具備靈活的社交技能。由於兒童具備反脆弱力,這些體驗必須包含恐懼、衝突和排擠的性質(雖然不要太多)。

安全至上主義是體驗阻斷器,會妨礙孩童獲得他們所需的體驗和挑戰,這些體驗不僅量要夠、多元化,還必須在現實世界身體力行。

為了成長,孩子需要多少壓力和挑戰?

史坦伯格表示:「有壓力的生活經歷可能造成傷害。」我寫信給他,問他是否同意兒童擁有反脆弱力,需要承受短期的壓力——例如,某天被排除在遊戲小組之外,才有助於發展適應力和情緒管控力?他同意兒童有反脆弱力,但是他對有壓力的生活經歷,增列了兩個附帶條件。

首先,史坦伯格指出,持續數天、數週、甚至數年的「慢性壓力」(chronic stress),要比「急性壓力」嚴重甚多。急性壓力指的是來得快、但持續不久的壓力,例如在遊戲場裡常見的衝突。

他寫道:「在慢性壓力下,要適應、恢復並從挑戰中愈挫愈勇,就難多了。」他的第二個條件是,「壓力和身心健康之間的關係呈倒U型。少量的壓力對發展有益,但過大的壓力,無論急性還是慢性,都有害身心。」

(延伸閱讀│真正的愛,是適度讓孩子品嚐失敗:「這3個字」別對孩子說)

體驗阻斷器:安全至上主義和智慧型手機

不幸的是,從1980年代開始,美國、英國和加拿大設法清除孩子生活可能面臨的壓力和挫折。許多家長和學校禁止一切有風險的活動(他們覺得有風險就禁),不僅包括可能造成身體傷害的風險,也包括引起心理痛苦的風險。

安全至上主義要求禁止沒有大人監督的活動,尤其是戶外活動(譬如,若沒有成人擔任裁判,孩童禁止玩觸式橄欖球),因為這些活動可能會導致身體受傷和情緒受挫。

安全至上主義從1980年代開始慢慢強加於千禧世代,並在1990年代加快普及的腳步。不過,直到2010年代初期之前,心理健康快速惡化的現象並沒那麼嚴重,而且主要集中在Z世代,不含千禧世代。直到第二個體驗阻礙器—智慧型手機問世,這個惡化現象的曲線才急遽拉高。

(延伸閱讀│智慧型手機及社群媒體:兩大孩童殺手,如何讓Z世代心理健康全面惡化)

當然,使用智慧型手機確實是一種生活體驗。它是進入維基百科、YouTube、ChatGPT等海量知識庫的門戶,讓年輕人接觸到興趣奇特的社群,話題可涵蓋烘焙、書籍、極端政治立場、厭食症等等。智慧型手機讓青少年可以一整天不斷線地與數十人保持聯繫,與網友一起讚美或羞辱他人。

智慧型手機和其他數位裝置為兒童和青少年提供各種有趣的體驗,但也導致一個嚴重的問題:兒童與青少年對所有螢幕形式以外的體驗,興趣大減。

智慧型手機就像會下蛋在其他鳥巢的布穀鳥。布穀鳥的蛋比其他鳥蛋早孵化,破蛋而出的布穀鳥會立刻把其他鳥蛋推到巢外,以便吃掉不知情母鳥帶回來的所有食物。

同樣地,當智慧型手機、平板電腦或遊戲機進入孩子的生活,其他大多數活動會遭到排擠。孩子每天花很長的時間盯著螢幕,而且動都不動(除了一根手指),漠視螢幕以外的一切(當然,父母可能也是這樣,所謂全家人「孤獨地一起」坐著)。

以螢幕為主的體驗,是否不如真實生活中「有血有肉的體驗」來得重要?如果談論的是大腦到了某個年齡層會期待獲得某些體驗的兒童,那麼答案絕對是肯定的。

用文字搭配表情符號進行溝通,無法開發大腦的某些部位,因為這些部位「期待」的是在對話過程中靠著附帶的臉部表情、有變化的聲調、眼神接觸、肢體語言,來調整神經元連結。

如果兒童及青少年的社交互動主要發生在虛擬世界,我們無法期待他們發展出與成人在真實世界差不多程度的社交技巧。同步視訊比較接近真實生活的互動,但仍然缺乏「身體參與」的體驗。

如果我們希望孩子健康度過青春期,首先得讓他們擺脫體驗阻斷器,讓他們累積所需的各種經驗,包括承受真實世界的壓力與挑戰,這是鍛鍊內在反脆弱力的必要過程,協助大腦神經元正常連結。

然後,我們應該給孩子一條邁向成人階段的明確方向,一路上有挑戰、里程碑、愈來愈多的自由,以及責任。

(延伸閱讀│孩子的情緒化來自「直昇機父母」!適度放手,激發4到7歲大腦「成就動機」系統)