Z世代的心理健康已全面惡化,而背後的罪魁禍首,就是攜帶型通訊設備以及社群媒體。智慧型手機和社交媒體的廣泛使用,在青少年間形成惡性的比較文化和網絡成癮,使得孩子們無法擺脫他人眼中的評價。長期處於此種高壓環境中,注意力不集中、自我價值感下降等問題也隨之而來,進而導致諸多社交和精神問題。(本文為《失控的焦慮世代》一書之書評,作者:台大心理系 謝伯讓副教授,以下為摘文。)

第一波資訊科技浪潮

1981年,IBM推出了首部商用個人計算機,正式開啟了個人電腦的時代。此事件不僅改變了商業和家庭中的工作方式,也使得個人電腦進入了大眾生活。

接下來的10年,資訊與計算技術突飛猛進。1990年,網際網路逐步進入家庭,用戶能夠透過電話線進行全球連線,進一步促成了資訊無時差與無國界,實現了全球分享資訊的世界。這是現代資訊科技的第一波浪潮,未來充滿無限希望。

第二波資訊科技浪潮

隨著二十一世紀的到來,第二波的資訊科技浪潮來得更快也更具顛覆性。2004年,臉書(Facebook)的創立,使人們能夠以前所未有的方式互相連接。2006年,推特(Twitter)進一步改變了溝通方式,讓即時訊息得以迅速傳播。

到了2007年和2010年,蘋果公司分別推出了革命性的iPhone和iPad,這些智慧型通訊設備成為了日常生活中不可或缺的重要工具。

智慧型通訊設備與社群媒體的結合,更是使得全球社會迅速發生劇變。智慧型手機帶來的便捷性令人稱道,它極大程度地提升了工作效率和日常便利。

像臉書這樣的媒介,不僅幫助人們找回失聯的朋友,還促使社交網絡急速擴展。像YouTube這樣的自媒體平台,也讓個人成為內容創作者,從而挑戰傳統媒體的霸權。

即時且去中心化的技術浪潮,甚至激起了2010年代的「阿拉伯之春」,當時社群媒體成為了人民動員的重要工具,撼動了許多傳統的極權政權。

隨著光明而來的黑暗

然而,光明似乎總是伴隨著黑暗。與這些科技浪潮一同成長的是Z世代(2000年左右出生的孩子們),他們是第一批數位原住民,幾乎從出生起,就浸泡在網路和社群媒體的世界中。

隨著這代孩子的成長,世界也逐漸暴露出許多詭異且令人擔憂的現象,從青少年心理健康問題的增加到實體人際關係的日漸生疏,社群媒體雖然拉近了虛擬世界中的距離,卻同時帶來前所未見的現實挑戰。

早在十多年前開始,我就時常被家長和老師們問到:「智慧型通訊設備和社群媒體對孩子們是否有負面影響?」關於現代資訊科技帶來的負面影響,始終存在許多猜臆。但是,這些猜臆究竟是否正確?這些負面影響到底存不存在?

身為科學家,我當時無法給出明確的答案,因為那時幾乎不存在任何研究,畢竟,當年的攜帶型智慧通訊設備和社群媒體才剛出現,也還沒有足夠的時間可以長期追蹤那些Z世代的孩子。

終於,在Z世代誕生的20多年後,科學研究結果紛沓而至,不管是相關性研究,或是隨機分組控制的介入式研究,都罪證確鑿地顯示出:智慧型通訊設備和社群媒體對孩子的影響,弊大於利!

而且,非但弊大於利,甚至可說是罄竹難書。世界各地逐漸浮現的各種詭異社會和心理現象,很有可能就是智慧型通訊設備和社群媒體這兩大孩童殺手的聯合傑作。

海德特的「大重塑」假說

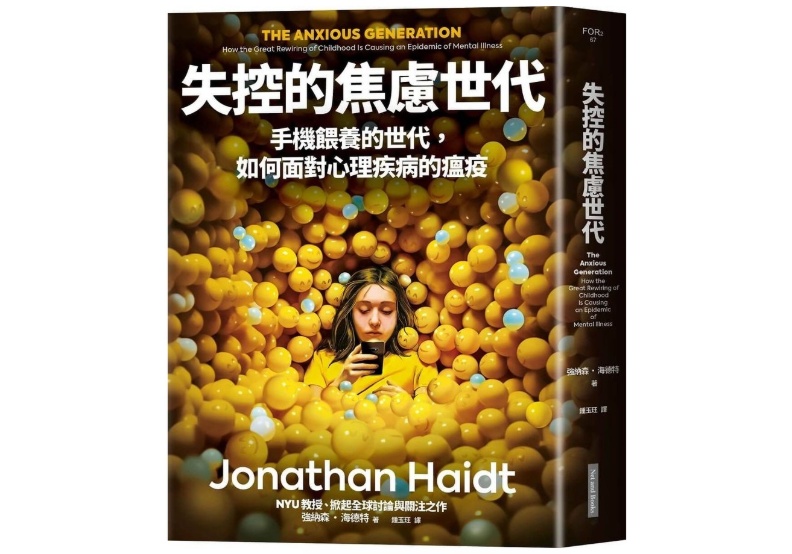

如今,海德特(Jonathan Haidt)將這些證據盡數羅列整合。在新書《失控的焦慮世代》(The Anxious Generation)中,他深入探討當代青少年心理健康危機的起源,並分析了科技與社群媒體如何對這一代孩子的成長產生深遠的影響。

此書特別聚焦於「大重塑」(Great Rewiring)現象:智慧型手機和社群媒體重塑了兒童和青少年的心理發展、社交方式及生活習慣,進而引發廣泛的焦慮、憂鬱和其他精神疾病。

身為首屈一指的社會心理學家,海德特引經據典地利用數據佐證,指出青少年的心理健康問題,在全球都隨著智慧通訊設備的普及而激增。

許多國家的統計數據都顯示,焦慮症、憂鬱症和自殺率,在年輕族群中都有顯著上升,尤其是青少年女孩受到的影響最為嚴重。(延伸閱讀│撐過重度憂鬱症,英男大生自白:社群媒體是年輕世代的詛咒)

消失中的實體互動與自由玩耍

海德特認為,智慧型手機從孩子們的幼兒發展時期開始,就已經造成了破壞性的影響。幼兒早期的大腦和心理發育,需要的是透過身體和他人與世界互動。若此時期過早使用智慧型手機充當電子保姆,將不可逆地剝奪幼兒的實體社會化歷程。

到了孩童時期,最關鍵的發展歷程「自由玩耍」,也可能會因為智慧型手機和社群媒體的介入而消失。自由玩耍,強調的是「肉身實體參與」、「同步」、「一對一或一對少數人」,以及「寶貴的社交情感成本」。

但在智慧型手機和社交媒體的虛擬世界中,上述要件無一復存,「肉身實體參與」變成了虛擬,「同步」變成了延遲,「一對一或一對少數人」變成了一對多,「寶貴的社交情感成本」變成了一不高興就可以退群或取消關注的一鍵操作。「自由玩耍」原本能夠產生的社交歷練與情感交流,已是蕩然無存。

此外,智慧型手機和社交媒體的廣泛使用,也會在青少年間形成惡性的比較文化和網絡成癮,使得孩子們無法擺脫他人眼中的評價。

長期處於此種高壓環境中,注意力不集中、自我價值感下降等問題也隨之而來,進而導致諸多社交和精神問題。(延伸閱讀│日滑18小時!補教師:學生「手機成癮」致語言退化,背後有原因)

實體之中過度呵護、虛擬之下保護不足

海德特還深入分析了「過度保護」的育兒方式,指出「過度保護」如何加劇這一代年輕人面臨的心理健康危機。就像溫室中的樹木不曾受過風的洗禮,最後就會因為無法承受自身重量而倒下,海德特認為,在真實物理世界中受到「過度保護」的孩子也一樣。

由於家長們在真實物理世界中對於孩子的安全過度關注和保護,許多孩子失去了面對挫折和壓力的機會,進而無法有效應對生活中的挑戰。

這種過度保護的環境,和孩子們在網路上遭受完全不受保護的激烈衝擊形成強烈對比,進一步加劇了心理問題的爆發。(延伸閱讀│真正的愛,是適度讓孩子品嚐失敗:「這3個字」別對孩子說)

變革刻不容緩

總結來說,海德特在新書《失控的焦慮世代》中,細密且扎實地統整出近期的關鍵研究結果,明確地指出Z世代的心理健康已全面惡化,而背後的罪魁禍首,就是攜帶型通訊設備以及社群媒體。

他深入剖析了背後的心理、生理與神經機制。雖然早已有心理準備會見到這些負面證據,但身為兩名孩子的父親,仍是讀得膽顫心驚。

海德特是我非常欣賞的一位學者與作家,他的《好人總是自以為是》是近十年來我心中的最佳非文學作品。十分高興見到海德特再次寫出一本精彩巨作。

這是一部對當前青少年心理健康狀況的深刻反思之作,提醒讀者關注智慧科技和社群媒體對年輕一代成長的深遠影響。書中提出的問題和觀點不僅具有科學意義,也為如何改善孩子的心理健康提供了重要的建議和啟示。

我們正在面對的,是智慧型通訊設備和社群媒體這兩大孩童殺手。變革,刻不容緩。

(延伸閱讀│從三拋、五拋到N拋世代:八年級生為何決定「什麼都不想要」)