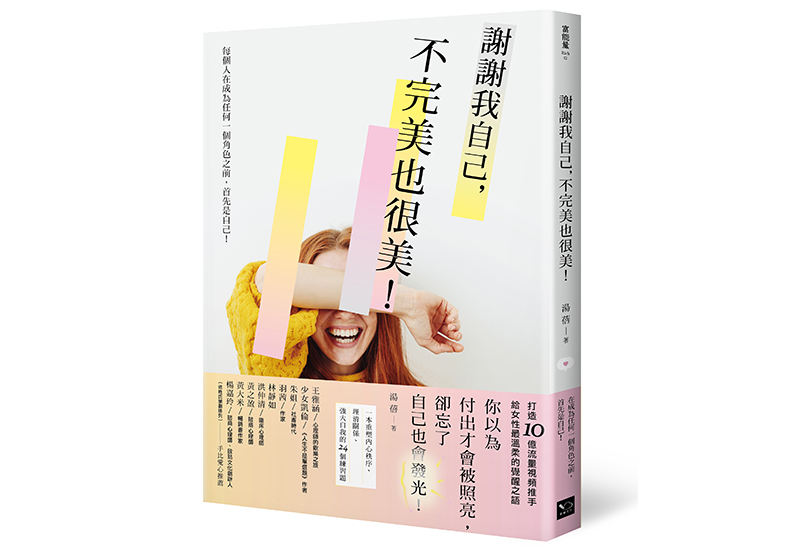

編按:這個例子的家庭關係,呈現「痛苦共生」的膠著狀態。她「離不開」自己的父母,而「離不開」看起來像是愛,但並不是成熟的愛,是恐懼自己背叛;而父母的「離不開」,實際上是想控制女兒的人生。(本文摘自《謝謝我自己,不完美也很美》,作者為湯蓓 ,以下為摘文。)

被父母控制的人生

自從陸續在視頻分享與父母相處的觀點後,已收到不下上千封信,基本可以分為兩大類,包括對愛情、婚姻的困惑以及對原生家庭的苦惱。整體來說,用「關係」這兩個字就能概括,就是自己和身邊人的各種關係。

有位女孩的私訊,內容讓我印象極其深刻:

「湯老師,你好。我覺得我自己很抑鬱,而且每晚都很難入睡。我出生在1987年,談過兩次戀愛,卻都在裝修新房的時候,因為雙方父母吵架鬧翻被迫分手。我從小到大都被父母嚴格管教,說得坦白點,簡直是失去人身自由。直到現在,每月的薪資都還是上繳。我和父母完全沒辦法正常交流,他們永遠是『對』的,我不知道我到底該怎麼辦!

前男友是單親家庭,母親再婚,所以我母親要求對方父母寫好遺囑,才同意我們結婚,但男友母親不同意。後來我反抗,堅持要和男朋友結婚,我父母就把我關在家裡,一整個星期不讓我上班,幾乎每天罵我,還動不動就打我,後來我受不了,就拿剪刀戳自己手臂以示抗議,胳膊上全是血。

現在,父母每天幫我安排相親,我都敷衍應付。我對生活不抱希望,而且已經不想結婚生孩子,我覺得只要父母活著,我就不會幸福。我現在不太能控制自己的情緒,上班時易怒暴躁,有時候還會想哭。

最近看了吳 x x 弒母的事件,我心有同感,覺得他很正常,不覺得他有問題。我不知道該怎麼辦。以前,我也曾經跟男朋友私奔,父母騙我回家,說同意我們交往,但後來他們就把我關起來,還想報警。」

「老師,你好,不知道你還記得我嗎?我是1987年出生,雖然已經34歲了,但是我的日常生活和感情,仍被父母控管著,每個月薪資必須上繳,一切都要聽從他們。我想說的是,我每個月領薪水時故意少說個幾百元,瞞著我母親,藏了一點錢,這是我的權利吧?我這樣算欺騙嗎?」

「老師,你好,請教你一個問題:我昨天去相親,那個男孩小時候母親就離家出走了。之前,我們倆、我父母、他父親大家一起吃過飯,那次飯局之後,聽介紹人轉述說,這個男孩只想和我談戀愛並且結婚,不然他就終身不娶。但其實整個飯局他都沒和我說過話,沒有過交流。昨天,我和他第一次單獨見面,他總是一個人往前走,根本不管我,我只能跟在他後面。他說話偶爾還會爆粗口,而且交流中還說我腦子有毛病。現在,我很害怕,因為介紹人和我父母所認識的他,跟我實際看到的,完全不一樣,但我父母還是要我和他繼續交往,我該怎麼辦?」

以上是我選取這位女孩的幾封來信內容。每每讀到她的信,我總有一種窒息感,感覺這是一個活在「地獄」中的人,所發出的微弱求救聲,她甚至質疑自己是否應該這樣做,所以除了窒息感,我還有深深的無力感。

這個例子的家庭關係,像沙子撒進了血肉模糊的傷口,呈現「痛苦共生」的膠著狀態,她「離不開」自己的父母,而「離不開」看起來像是愛,但並不是成熟的愛,是恐懼自己背叛;而父母的「離不開」,實際上是想控制女兒的人生。

似乎這個女孩很愛父母,卻因為父母的控制,讓她陷入孝道的沼澤裡痛苦不堪,她既不敢恨也不會愛,而且因為恨的是父母,不能向外表達,只能自我消化,就演變成向內攻擊自己,外在的表現形式就是自殘,拿剪刀戳自己的手臂。

雖然我們每個人都是獨立的個體,在很漫長的時光中都需要自己長大,但因為我們無時無刻生活在各種關係之中,在關係中確認自己的地位和角色,在關係互動中去適應世界的變化,也在關係中被滋養。可是,寫這些信的女孩,已經被父母吞沒了,甚至連軟弱的自我都在逐漸萎縮,活成了一個傀儡。一個34歲、有工作、有收入、行動自由的健全女孩,居然完全將自己的經濟大權、人身自由、婚戀選擇權讓渡給了父母,雖然她試圖掙扎過(私奔一天,每個月私藏不到500元的薪資),但她的掙扎完全不具「攻擊性」,更慘的是她這樣的作為,換來的是她對父母更深的愧疚,更深的愧疚又導致她對父母繼續「言聽計從」。

如果我們換個角度,從這個女孩父母的觀點出發,說不定他們還在為自己女兒非常聽話而開心呢。

有句老話說:「天下無不是的父母」。很顯然,面對這樣的家庭案例,或者其他例如棄嬰,虐待兒童,甚至凌虐致死等等,這句話是站不住腳的。父母給予子女生命,但兒女並不是父母生命或意志的延伸。子女總被教育要孝順父母,但我們卻很少聽到解讀父母心理和反思父母行為的論述,所以很多孝順行為難免會出現「愚孝」。有些父母其實並不關心子女和誰戀愛、結婚,而是透過參與兒女的生活行為,來處理自己的焦慮,讓自己的意志在子女的身上呈現,以對抗面對衰老和死亡的恐懼。父母是可憐人,孩子更是。

為人子女最可憐的是,無論他們多討厭父母,內心仍然希望自己可以忠於父母的願望,扛下父母的責任,並且成為他們期待的樣子。等這些子女自己成為父母之後,卻又不自覺地重複使用父母對待自己的方式,來對待自己的兒女。這種惡性循環一直延續,除非有人覺醒並有力量與之抗衡,才能打破這個循環,活出嶄新的世界。

任何一段不被滋養的關係,都值得我們反思,包括與父母的關係。

養兒防老?父母的功能性養育

我們常常聽到「養兒防老」這句話,將養老這樣功利的目的堂而皇之地講出來。「功能性養育」是我在看電視劇《都挺好》(2019年中國大陸都市情感劇)時突然想到的,它在愛奇藝和八大電視都有排播過。劇中的蘇家有三個孩子,代表了三種功能:

老大蘇明哲是用來光宗耀祖的,全家傾盡一切供他出國,甚至不惜犧牲女兒蘇明玉的前途;老二蘇明成是用來提供情緒價值的,即使啃老,父母也願意為他買單;老三蘇明玉則是出氣筒,這個家裡所有成員的不滿和憤怒,都能任意倒在她的身上,每個人都能使喚她。反正女兒是「賠錢貨」,朝她出氣、讓她幹活也算是「物盡其用」。

每個孩子都有自己的功能,被明碼標價、不公平對待,家庭不是用愛維繫親情關係,而是以一種功利的目的運轉,就連一隻雞腿,也是大哥吃,所以愛是有差別的。這時候,家庭是一個權力博弈的空間,誰掌握的資源更多、誰更強大,誰就擁有支配家庭成員的權力。當老三蘇明玉離開家,經濟實力和社會資源逐漸碾壓其他人時,權力結構才被扭轉了。

我很欣賞蘇明玉認清家庭關係真面目後的反抗精神。任何一個強大的人,其實都需要一點「六親不認」的特質。我這裡所說的「六親不認」,並不是真的不顧親情,而是面對家庭關係能看清本質,能捍衛自己的正當權益,能守好自己的分際,並在親人觸碰分際時,能乾脆俐落地保護自己。

很多時候,一個人的「長大」,就是透過「反抗」父母達成的。一個不懂得守護個人分際、不懂得為自己爭取利益、容許父母的意志在自己身上體現的人,進入社會、職場和婚戀關係,也會變成別人的客體。

父母和孩子的共生是有期限的,當孩子沒有具備獨立生活能力的時候,父母養育孩子是義務、是責任;但當孩子成年、具備獨立生活的能力後,父母過度參與孩子的生活,就會變成控制和壓榨。

我看到一個很有意思的現象是,有些父母總是在該陪伴的時候缺席,在該放手的時候插手。

想想看,在孩子最需要雙親陪伴的幼年,有多少年輕的父母為了給孩子更好的生活環境,而缺席他們的童年?把年幼的孩子留在老家、丟給祖父母,自己外出打拚事業,而在孩子長大後,需要獨立生活、探索這個世界時,缺席多年的父母突然出現?

美其名說要把失去的時光彌補回來,開始全面插手孩子的大小事,從生活習慣到戀愛擇偶統統指揮一遍,搞得雞飛狗跳、人仰馬翻。父母覺得自己犧牲那麼多、努力打拚卻得不到孩子的感激,而孩子無法理解的是,未曾參與成長過程的父母,為什麼要在自己可以獨立生活後跑來強行彌補?整個局勢變成父母一輩子都在等孩子說「謝謝」,孩子一輩子都在等父母說「對不起」。

父母並不是萬能的

對父母的認識,還有一個很重要的關鍵在於:父母不是萬能的。越早了解這一點越好。依賴父母會讓孩子感到安全和舒適,他們就是我們的底線和智囊團,但隨著年紀漸長,我們應該認識到:父母也會有局限性。

例如,選擇職業時,有些父母很喜歡給孩子意見,通常會建議他們從事教職、律師、醫生、公務員等。

很多孩子也非常喜歡詢問父母的意見,覺得父母歷練多,比較有經驗。可是很多人沒有意識到,職業的選擇,問的對象比問的問題更重要:

●你要諮詢的這個對象是否從事過相關領域的工作?

●你要諮詢的這個人是否在這個領域處於頂端?

●你要諮詢的這個人目前的生活狀態如何?是不是很富有?

活得久並不代表就了解一切。

一個在生活經濟上疲於奔命的人,教別人如何賺錢是沒有說服力的。

實際上,有些父母自己的生活都過得普普通通,既沒有實際參與過兒女職場的行業,也不懂得目前社會真實的發展。甚至大多數的父母,他們可能面臨即將被社會淘汰,對社群軟體不夠熟悉,對媒體和網路一無所知。年輕人是要站在未來趨勢的,怎麼能輕信這些已過時的經驗呢?

例如,在婚戀方面,有些父母企圖用自己的生活感受度量孩子,孜孜不倦地在感情這件無法衡量和計算的事情上分享經驗。戀愛、結婚、生孩子,本該是人生的選擇,卻硬是披著「我都是為你好」的外衣,而變成不得不選的必修課,原本幸福的事情變了調,甚至成為痛苦的來源。

尤其是一些媽媽們,在女兒的人生大事上總是意見一堆,成為健忘症患者:

她忘了自己曾經也有一個沒來得及實現的夢想;

她忘了老公出軌後自己流淚到天亮的心痛;

她忘了壓在箱底的昂貴洋裝;

她忘了放到發霉的高跟鞋;

她也忘了看到標價後,把喜歡的包包放回原位的尷尬和無奈。

就是這樣的媽媽,卻不厭其煩地對女兒說:

「女人一生最大的一件事就是嫁個好人家!」

「錢多少算夠呢?反正有人給你就花啊!」

「這個工作真好,雖然錢不多,但是時間自由,可以接送孩子!」

「何必買那麼貴的保養品呢?結婚了,要精打細算!」

我在自己當媽媽以後,才開始思考更多關於父母的話題。我在養育女兒的過程中悲哀地發現,我越來越像自己的母親,經常採用小時候母親對待我的方式去對待女兒。儘管小時候我並不認同母親的教育方式,可是我似乎已經繼承了她的精神!發現這件事讓我非常沮喪,但也讓我意識到,女兒的降臨是為了提醒我,她才是我的老師,教會我重新看待關係,也給我重新療癒自己童年的機會。

年輕的父母,其實自己都還是個孩子,大多在完成養兒育女階段之後,才獲得成為好父母所需的智慧、耐心、理解和愛心。初為人父人母,挑起養育孩子的重任時,他們只有很少的生活經驗,自己還尚未度過被撫育的階段,就面臨一個新生命的到來,所以,他們仍在尋找答案,仍在尋找線索。

他們甚至尚未了解自己,就開始試圖引導和養育比自己更幼稚的生命。他們甚至尚未了解自己生命的意義,就開始試圖賦予孩子生命的意義。他們甚至尚未定位自己,就開始試圖匆忙為孩子規劃未來;他們的父母錯誤地定位他們,他們在成為父母的初期,也仍然沒有擺脫自己父母的影響。

他們承受著極大的生活壓力,急於把壓力化解,可是在他們沒有化解生存壓力前,反而很容易搞砸自己以及孩子的生活。

有些人覺得自己出生在一個不好的家庭,在家裡遭遇暴力、虐待;有些人雖然出生在正常的家庭,卻覺得父母太過普通,心裡想著如果是富二代,有特別好的環境,又會成為一個什麼樣的人。

我想說的是,大部分人的原生家庭都不太好,我們忽略了其實父母也是「學生」,他們也是第一次學著為人父母,可能也沒有被好好愛過。因此,當有一天,你不再把你人生所有不幸福、不如意、不成功都丟給父母、丟給原生家庭去「背黑鍋」的時候,也許就是真正成熟的開始。

(延伸閱讀│成龍悔「窒息式教育」逼走兒子房祖名:父母在等孩子道謝,孩子卻在等父母一句道歉)