以台積電為首的半導體產業,是讓台灣傲視全球的「護國神山」,不過在AI快速崛起的浪潮下,台灣的下一個兆元產業、下一座護國神山在哪裡?10月24日舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」,邀集前立法院長王金平、工研院前院長史欽泰、桃園市長張善政、以及台北論壇基金會董事長蘇宏達,聚焦討論這個攸關台灣未來數十年發展的議題。檢視台灣過去50年打造半導體產業的發展,這段歷史為當今此刻提供什麼樣的借鏡?而未來台灣努力的方向在哪裡?又有哪些需要改進的缺失?

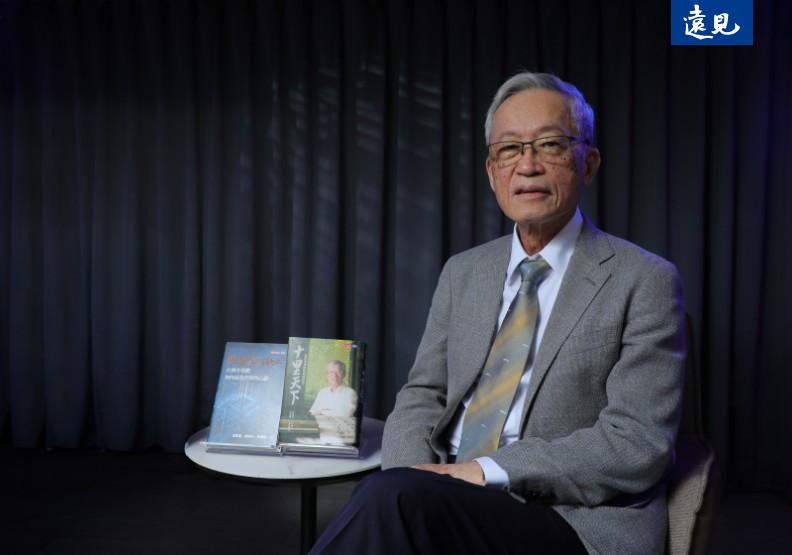

王金平:造山運動還在持續

全台首部半導體晶片紀錄片《造山者-世紀的賭注》讓觀眾看見台灣半導體產業如何在政府和無數科技人才的投入之下,如何拚博、如何茁壯至今,而王金平也在論壇伊始便直指,位於環太平洋火山地震帶上的台灣,不僅在地理上歷經了多次造山運動,半導體產業的崛起亦是台灣在產業發展上的造山運動,台灣在全球的戰略地位因此而重新定義。

回憶50年前的1970年代,王金平當時見證,在美援中止的危機下,時任總統蔣經國拍板定案半導體產業為國家戰略,美國華裔科學家潘文淵博士受邀返台,提出發展「台灣電子積體電路技術計畫」,以及時任經濟部長孫運璿等人擘劃台灣半導體產業的藍圖,還有其後台灣結合產官學界力量和優秀人才,到如今奠定台灣在全球供應鏈不可或缺的地位。

王金平表示,台灣因為位處亞洲太平洋中心的地理位置,從過去的歷史上,就總是站在世界的十字路口,一次又一次面對外在挑戰和內部困難,台灣人總是無比堅毅,就如半導體產業崛起的「第一次造山運動」,台灣人改變全球秩序,而現如今國際政治動盪、產業高速發展,台灣在內外壓力下需要有新的神山。

「造山運動在持續,台灣也應該把目光放到下一個高峰。」王金平直指,生技產業要成為台灣的下一座神山,台灣的人才就是根基,並且需要多領域的專業整合,不僅要有具備學術研發能力的人才,還要有能把研究落地轉譯的人才,以及能將技術推進市場的商業行人才,要有人能長期執行,並且有能量培育下一代青年,讓人才鏈不致斷裂,「這是產業的生命性」,而現在台灣生技業面對的問題卻是,人才不足和產業失衡。

王金平強調,近年台灣的生技產業,在法規政策與企業發展已具備相當基礎,但要如半導體產業那般壯大,仍需政府、產業與學研界共同努力。

史欽泰:隱形冠軍是支持我們走下去的力量

清華大學榮譽講座教授、前工研院院長史欽泰則回首,從當年工研院成立之前的辯論,到確認政策方向、到逐步打下半導體產業基礎,進而產業繁榮發展,台積電成為領頭羊,技術力量不斷整合,「《造山者》創造了一個神話。」

而至於台灣的下一座護國神山,史欽泰看好封裝測試,他指出,「封裝」這個名稱經常被人以為沒什麼技術水準,其實並非如此,「有封裝,伺服器那些才做得起來」;而「測試」也越來越技術導向,隨著科技產品愈加精密複雜,需要的測試技術也愈高。史欽泰指出,台灣的封裝測試產業已經是全球最大,現在因為AI發展,需求更為巨大,他認為封測很快就會成為兆元產業,另外材料設備也慢慢崛起。

但是,「台灣護國神山其實也很脆弱。」史欽泰提醒,台灣在全球產業鏈不可或缺,但有著複雜的地緣政治問題,一旦遭遇封鎖、國際合作中斷,產業鏈就無法串起。以現在半導體產值來說,美國第一,台灣第二,日本、韓國、歐洲、中國都有一席之地,每個國家、每個製造環節都是環環相扣,如果心存惡意,「每一環都可以是武器」。

台灣的中小企業結構環境,也是史欽泰認為台灣半導體產業得以茁壯的因素之一,他指出,半導體是知識跟資本密集的產業,早期政府角色很重要,後來仰仗台灣中小企業的活力與多元創新,也導入了更多民間資金發展產業。

「台灣中小企業多是我們的福氣,有大的山頭,小山也多得不得了,隱形冠軍是支持我們走下去的力量。」史欽泰說。

而在產業發展的後期,政府應該扮演的角色就轉變為支持人才教育,史欽泰坦言,「我覺得現在政府對學校支持不夠」,雖然表面上有上百間學校有相關科系但其實教育資源分散,政府應更重視人才的培育、基礎設施的支持和推動更多國際合作。

張善政:政府看待科技的邏輯要改變

蘇宏達則將AI興起比喻為狂風、氣候變遷比做暴雨、地緣政治稱為巨浪,形容台灣乃至於全世界都正遭受這三者的挑戰,他指出如今「各國都在去風險」。而在這個充滿挑戰的時代回望50年前所奠定的國家戰略基礎,蘇宏達表示除了對那一代的菁英表達最大的感謝之外,也不可忽視中華民國憲法當中的文官制度,給予國家的穩定發展空間,「強大文官就是輪船壓艙石」。

而幫助台灣在風浪中繼續向前航行的第二塊壓艙石,就是教育改造,包括推動國際化教育,「我們要從不能沒有英語,到不能只有英語。」另外,品格教育也是不能忽視的重要一部分。

張善政則是探討當今地緣政治影響甚鉅的美國政策,他表示美國總統川普希望讓製造業回到美國,但無論是人民普遍的數理能力,或是企業文化,都和亞洲的環境相差甚遠,因此他不看好能夠成功。而對於美國關稅,張善政表示桃園是台灣ICT產品的重要產地,現在ICT產品進入美國影響還不大,原因是像晶片等產品,在組裝之後僅佔商品的一小部分,但是像機械產品受到的影響就很大,像是汽車產業,因此政府應該靈活因應。

張善政也以自己在科技業服務多年的經驗指出,他認為台灣在AI時代錯失了軟體與服務的一波浪潮,原因在於台灣政府看待智慧財產權和開發軟體的邏輯完全錯誤,是注重本土工程師花費多少人力,而非重視工程師如何改良開發過程、如何提升效率。張善政提醒,如果政府文化和社會文化中的這套邏輯不改變,那麼台灣在AI時代,也很難趕上浪潮獲得成功。