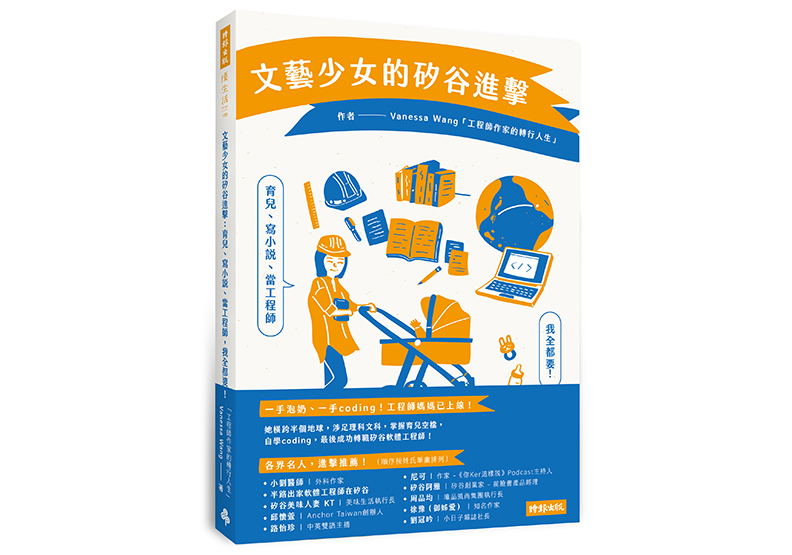

編按:我自己大二的時候因為讀土木系讀得很挫折、找不到熱情而想要轉外文系。我媽媽勸退我,並反問我:「那妳讀外文系出來要幹嘛?」。我在24歲的時候想要結婚,別說父母不支持了,連朋友們都說再等幾年不行嗎?為何這兩件事我都那麼容易被勸退?(本文摘自《文藝少女的矽谷進擊》,作者為 王文珮Vanessa Wang,以下為摘文。)

讀完台大土木工程碩士學位的我,決心攻讀另一個與我的理工背景全然無關的學位:小說創作碩士。

我身邊有非常多人勸我不要去讀小說創作。「讀這個學位出來要找什麼工作?」「妳要怎麼養活自己?」「為什麼不去讀博士,以後跟妳媽媽一樣當大學教授不是很好嗎?」

身邊的人難以理解我這不理性的決定,要放棄在台灣知名企業工作的機會,也放棄續讀土木工程博士班。

而我究竟是怎麼樣下定決心的?

我的部落格的一位讀者問了我一個與這個主題有關的問題:她說她看到我先生(他另經營自己的部落格:半路出家軟體工程師在矽谷)文章裡提及他大二時曾經因為在化學系成績很差、讀得挫折而想要轉系,但被我勸退。

這位來信的讀者自己是考慮轉系的大三生,她在很多其他的文章中看到別人會鼓勵大家勇敢做轉變,所以想理解我當初為何要勸退我先生轉系。

我就用自身的三個故事來回答這個問題。

我自己轉系、結婚都被勸退

第一個故事是我自己大二的時候也因為讀土木系讀得很挫折、找不到熱情而想要轉系。我跟我媽媽說我想轉外文系。我媽媽自己是外文系一直讀上去的,在她的領域中很有成就,後來是台大的語言學教授。但我媽媽也是勸退我,並反問我:「那妳讀外文系出來要幹嘛?」

我當時回答不出這個問題,只是覺得得不到家人的支持很生氣、彷彿沒有人理解我。但我也沒有繼續堅持這件事,後來就在原系讀到畢業了。

第二個故事是我在24歲的時候想要結婚,並且跟父母還有朋友們說。那時候我和先生都還在讀研究所,所以沒有人看好這件事。別說我父母不支持了,連朋友們都說再等幾年不行嗎?我那時候反問我爸媽說:「媽也是24歲就結婚呀!你們也是還在美國讀書的時候就結婚了呀!為何我不行?」我爸媽講了一堆理由,我聽一聽後覺得很委屈、得不到支持,但也輕易地被「勸退」了這個想法。

為何這兩件事我都那麼容易被勸退?追根究底的原因是我沒有什麼自己的想法。

我在提出自己想要轉系、想要結婚的同時,我沒有認真思考要怎麼為這些選擇負責。我還在期待別人幫我做決定、為我的未來負責。我尋求他人意見的心態,追根究底來說就是——希望他們支持我的改變,這樣如果之後我過得不幸福就不是我一個人的問題。但如果他們反對我轉系或現在結婚,那我想我就作罷吧!因為我沒有勇氣自己進行這些改變。

世界上沒有人能勸退我的時候

第三個故事,就是我決定到美國讀創意寫作碩士這件事。這一次,我做足了功課,知道我自己為何要去讀這個前景零的藝術科系,也知道畢業後大家的出路現實慘況是什麼。我知道我得找到有提供全額獎學金的學校去念,並且提前跟無數前輩通信、理解申請學校的方式、難度、未來工作選擇等。換句話說,做這個決定時,我已經做好準備為自己未來的各種後果——不管是好的或不好的——全權負責,因此世上也沒有人能夠勸退我了。

我先生大二時,我為何勸退他轉系?原因如同他文章裡所說的,我要他冷靜不要為了逃避而逃避。他那時候說要轉去歷史系、經濟系等,但他是真的對那些科系有興趣嗎?還是只是不想再翻開有機化學課本、不想考期中考?

我為何勸退他轉系並不重要,重要的是他很輕易地就被勸退這件事。那時候的他,就如同當時的我,並非真正準備好要做改變、為自己的改變負責。如果他真的下定決心要轉系,那別說是我勸那麼幾句話起不了效果,他的心境必然是「雖千萬人吾往矣」。

我的一位朋友說

選擇聽話也是一種選擇

我非常同意。在我這篇文章中的第一和第二個故事中,我就是選擇聽話,因為那時候的我還不敢長大,我選擇當一個孩子,享受被保護、別人替我做決定的福利。事實上,那時候的我看的人生風景還不夠、不足以讓我有為自己做決定的勇氣,所以有別人替我做決定,我是鬆一口氣、如釋重負的。人生沒有一個決定是絕對的對或錯的,唯一的差別是,你有辦法承擔後果嗎?

為什麼我媽媽可以24歲結婚而我不能?事後思考,那是因為我父母都是從19歲開始在美國獨自生活,在超市、加油站、餐廳打工、打理生活中的一切、全權為自己的人生負責。因此,同樣是24歲的年紀,他們看的人生風景比我多、他們敢為自己的人生做決定,我卻不敢。

如何做出人生決定?或許,就從現在開始豐富自己的人生歷練,直到你培養出為自己的每個決定都能夠負責的擔當時,那你必然就能「雖千萬人吾往矣」。