加拿大有個規模很大的物理學生協會,經常召開會議、發表論文等。有一次,溫哥華分會想請我去和他們談談話。負責安排這次活動的女孩跟我的祕書聯繫好,沒知會我,就老遠飛到洛杉磯來,直接走進我的辦公室。她是個俏皮漂亮的金髮女孩(這點對事情很有幫助,理論上不應該造成差別的,但事實上卻有影響)。令我印象深刻的是,溫哥華的學生出錢促成了整件事情,他們在溫哥華對我招待得很周到。於是,我知道要發表演講,同時又享受到樂趣的祕訣了︰等學生來邀請你。

在我得到諾貝爾物理獎之後幾年,有一次,加州大學爾灣分校的物理社邀請我去演講。我說︰「我很樂意去,但我只想對物理社的學生演講,因為我不想太沒禮貌——我從過去的經驗知道,若不是那樣,會有麻煩。」

我告訴他們,過去我每年都到一所中學跟他們談相對論之類的東西。但是拿了諾貝爾獎之後,我毫無心理準備的、像往常一樣跑去這所中學演講,卻有三百個學生擠在那裡,結果一團混亂!

我有三、四次這種受驚的經驗,像個白痴一樣,一時之間無法意會過來。當加州大學柏克萊分校邀請我去做物理演講時,我準備了一些頗為專門的題材,預期聽眾都是物理系學生。但是等我到達會場時,發現偌大的演講廳裡擠滿了人!事實上我知道,懂得我演講內容的人,不可能擠得滿一座演講廳的!我的問題是,我總是希望能讓聽演講的人開心,但是如果每個人再加上他們的兄弟姊妺都跑來聽,我就沒轍了,因為我不知道究竟來了些什麼人!

爾灣分校的學生明白了「我沒法簡簡單單的跑到一間學校,跟物理社的學生演講」後,我說︰「我們來想一個很沉悶的題目,取個很沉悶的教授名字,只有那些真正對物理有興趣的學生才會來,這才是我們想要的聽眾,好不好?你們不要大做宣傳。」

於是,爾灣校園裡貼了幾張海報︰「華盛頓大學華倫教授,將於五月十七日下午三點於D102教室,發表質子結構的演講。」

等我上臺後,我說︰「華倫教授臨時有事沒法來演講,所以他打電話給我,問我能不能來談談這個題目。剛巧我對這個題目也稍微做過一些研究,所以我就來了。」簡直是天衣無縫。

但是不知怎的,這個社團的輔導老師發現了我們玩的把戲,大發雷霆。他對學生說︰「你們知道嗎?如果大家知道費曼教授要來,很多人都會想來聽他演講。」

學生解釋︰「正是因為這樣,我們才那樣做呀!」但是教授仍然大為光火,因為他事前對這個玩笑竟然毫無所悉。

知道那些學生碰上這個大麻煩,我決定寫信給那位教授,向他解釋這一切都是我的錯,是我要求他們依我的安排,否則我不肯演講;是我叫學生不要告訴任何人;我說我很抱歉,請原諒我等等。這就是我得了那該死的獎之後,所要忍受的麻煩事!

去年阿拉斯加大學的學生邀請我去演講,除了地方電視臺的訪問之外,整個過程都十分愉快。我不想接受採訪,那沒有什麼意思。我來是要對物理系學生演講,僅此而已,如果城裡每個人都想知道我講了些什麼,學校報紙刊登報導就夠了——我得了個諾貝爾獎,大家還是必須來採訪我這個大人物的,對不對?

我有個很有錢的朋友,他提到這些捐錢設立獎金或贊助演講的人時,說:「小心觀察,看看他們到底做過什麼違背良心的事情,需要靠這來減輕罪惡感。」

我的朋友山德士(《費曼物理學講義》的共同作者)有一度想寫一本書,書名就叫《諾貝爾的另一個錯誤》。

可否不領獎?

有很多年,每逢諾貝爾獎揭曉的日子快到時,我也會注意一下誰可能得獎。但一段日子之後,我連諾貝爾獎「季節」到了也不知道。因此我真是搞不懂,為什麼有人會在清晨三點半或四點鐘打電話給我。

「費曼教授嗎?」

「嘿!為什麼這時候打電話來煩我?」

「我想你會很高興知道,你得了諾貝爾獎。」

「是,但我在睡覺!如果你等到早上再打來告訴我,不是更好嗎?」我把電話掛斷。

太太問︰「那是誰呀?」

「他們說我得了諾貝爾獎。」

「噢,理查,到底是誰呀?」我常開玩笑,所以她學聰明了,從不上當,但是這回被我逮著了。

電話又響了︰「費曼教授,你有沒有聽說……」

極失望的說︰「有。」

然後我開始想︰「我要怎麼樣才能把這一切就此打住?我不要這些麻煩事!」第一件事是拔掉電話線,因為電話一通接一通進來。我想回去睡覺,但發覺再也睡不著了。

我下樓到書房去想︰我要怎麼辦?也許我不要接受這個獎了。然後會發生什麼事?也許根本不可能那樣做。

我把電話重新接好,電話鈴聲立刻響起,是《時代》雜誌的記者。我告訴他︰「聽著,我有麻煩了,所以你不要公開下面這段話。我不知道應該怎麼擺脫這些事情,有沒有什麼辦法可讓我不去接受這個獎?」

他說︰「先生,恐怕無論用什麼方法,都會比你乖乖領獎惹來更多麻煩。」顯然如此。我們談了十幾、二十分鐘,內容還滿精采的,他後來也沒有把這一段披露出來。

我向這位記者道謝,把電話掛斷。電話立刻又響起,是報社記者。

「好的,你可以來我家,沒關係,好的,好的……」

其中有一通電話是瑞典領事館打來的,他打算在洛杉磯辦一場接待會。

我覺得既然決定領獎,就得忍受這些麻煩了。

領事說︰「列一張你想邀請的貴賓名單,我們也會列一張貴賓名單,然後我會到你的辦公室去比對兩張名單,看看有沒有重複,然後再擬定邀請名單……」

於是我擬了一張名單,大約有八個人——住在我對街的鄰居、我的藝術家朋友左賜恩等等。

領事帶著他的名單來我的辦公室︰加州州長、這個長、那個長的,還有石油大亨、某位女演員……,加起來有三百個人!不用說,兩份名單一點都沒重複!

然後,我開始有點緊張。一想到要和這些權貴顯要會面,就害怕。

領事看到我在擔心。「噢,別擔心,」他說︰「他們大多數都不會來。」

這下可好,我從來沒有安排過像這樣的宴會——邀請的來賓是你預期不會來的人!我不要向任何人打躬作揖,讓他們有幸受邀,同時又能拒邀,這真是太蠢了。

那天回家時,我覺得懊惱極了。我打電話到瑞典領事館說︰「我再想了一下,我就是沒法忍受這場接待會。」

他很高興,說︰「你說的對極了。」我想他跟我殊途同歸,他大概想的是「要為這呆子籌辦宴會,真是麻煩透了」。結果每個人都很開心︰沒有人想來參加接待會,包括得獎的貴賓,主人更是樂得輕鬆了!

青蛙儀式

這段時間,我一直都有心理調適的困難。你知道,在我成長的過程中,父親一直對皇室和偽君子不以為然(他從事賣制服的生意,很清楚同樣一個人,穿上制服和卸下制服有什麼差別)。事實上,我一輩子都對這類事情冷嘲熱諷,因此我有很強烈的感覺,我不可能泰然自若的走上臺,去覲見瑞典國王。我知道這很孩子氣,但是我的成長經驗就是如此,所以這會構成問題。

別人告訴我,瑞典有個規矩,就是領完獎以後,要從國王面前倒退著走回自己的位置,不能轉身。於是我告訴自己︰「好吧,看我修理他們!」然後我就在樓梯練習倒退著跳上跳下,打算藉此顯示他們的規矩有多荒謬。我心情惡劣得很!

當然,我這種行為十分幼稚可笑。

後來,我發現規矩改了,領完獎後可以轉身,像個正常人一樣走回自己的位置,鼻子朝正前方。

我又很高興的發現,在瑞典並不是每個人都這麼把皇家儀式當一回事。到了那兒我才發現,他們跟我站在同一陣線。例如,瑞典的學生會為每位諾貝爾獎得主,舉行一些很特別的「青蛙儀式」。

當你拿到那小小的青蛙後,你必須學青蛙叫。我年輕的時候,十分反文化。我父親有很多好書,其中一本是由希臘名劇作家阿里斯托芬所寫的喜劇《蛙》。有一次我翻了這本書,看到裡面有隻青蛙講話。書裡寫的是︰「布悅克——科耶克——科耶克——」我想︰「青蛙不會這樣叫的,這樣形容青蛙真是奇怪!」於是我自己試著那樣叫,試了幾次之後,發現這跟青蛙的叫聲確實很相似。

這很有用,後來在瑞典學生為諾貝爾獎得主舉行的儀式中,我可以表演維妙維肖的青蛙叫聲!而倒退著跳來跳去,在這時候也恰好派上用場。這部分我很喜歡,儀式也進行得十分順利。

頒獎前的煎熬

儘管玩得很高興,我卻一直有心理障礙。我擔心的是在國王的晚宴上要發表的謝詞。他們頒給你諾貝爾獎的時候,同時也會給你幾本厚厚的精裝書,是有關過去諾貝爾獎的歷史,裡面記載歷任諾貝爾得主的謝詞,好像那是多了不得的一件事。於是你開始覺得謝詞的內容有一點重要,因為會印在書上。我當時不了解的是,幾乎沒有人會注意聽謝詞的內容,更沒有人會讀那堆謝詞!

但我當時完全不知所措了,我就是沒辦法只說「非常謝謝」的類似客套話。雖然這樣做很容易,但是我必須實話實說。真相是,我並不真的想要這座諾貝爾獎,當我根本不想要拿獎時,我怎麼還能說謝謝呢?

我太太說我緊張得不像樣,成天為了演講的內容憂心忡忡。但是我終於想到個法子,可以讓演講內容聽起來完美無缺,但同時也是我的由衷之言。相信臺下的聽眾完全無法想像,我為了準備這個演講,經歷了什麼樣的煎熬。

我的開場白是︰對我而言,從科學研究的發現中所得到的樂趣,以及從別人可以利用我的研究成果等等,我已經得到了我的獎賞。我試圖說明,我已經得到了我所期望的一切,因此,其餘的事物相形之下,也就無足輕重,我真的已經得到了我的獎。

然後,我很快的說,我接到了成疊的信件,讓我想起過去曾經認識的許多人,包括童年好友的來信,告訴我他們早上看到報紙刊登的消息時,跳起來大叫︰「我認識這個人!他小時候常和我們一起玩!」這些信件表達了熱情的支持與愛,我為此謝謝他們。

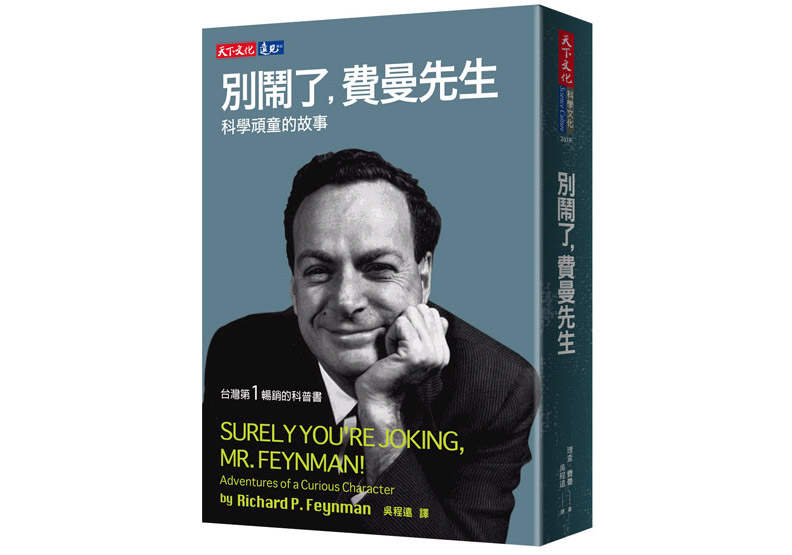

本文節錄自:《別鬧了,費曼先生:科學頑童的故事》一書, 理查.費曼著,天下文化出版。

圖片來源:pixabay