打贏伐金之役後不久,成吉思汗收到一份急切且不尋常的請求,求助者是住在西遼帝國境內的一群穆斯林。西遼位在天山東部的鄰近區域,天山則橫跨今日中國和吉爾吉斯。這群人看到同屬穆斯林的畏兀兒人和葛邏祿人脫離西遼歸附成吉思汗,於是懇求他前來把他們從目前的主子底下救出來,以便歸順於他。他們求助於這位蒙古領袖,原因之一是他們目前的統治者正是他的宿敵──屈出律,乃蠻部太陽汗的兒子。

成吉思汗於將近十年前征服信仰基督教的克烈部和乃蠻部時,殺掉兩部的可汗,但他們的兒子都逃脫。王罕的兒子最初得到信佛教的西夏人庇護,後來遭部屬拋棄,在戈壁南部遊走時死亡。太陽汗的兒子屈出律差點走上同樣的命運,但最終履艱歷險,在一二○八年左右逃到西遼(中國境內最西王國)的都城,受到西遼領導人熱情接納;畢竟他們同是天涯淪落人,都因部落遭逢劇變而逃難他鄉。

西遼人的祖先契丹人建立遼朝,過去曾在九○七至一一二五年間統治華北和蒙古諸部落,但此時他們已失去往日的輝煌,統治西遼(即哈剌契丹〔Kara Khitai〕,哈剌意為「黑」或「西」)這個小了許多的王國。他們以巴剌沙袞(Balasagun)為中心,創立他們的新帝國。巴剌沙袞位於伊塞克湖附近,曾是栗特人貿易中心。伊塞克湖是位在天山高處的深水大湖,接近今日吉爾吉斯首都比什凱克(Bishkek)。西遼統治家族堅守他們舊帝國的遺風和佛教信仰,與他們的子民脫節,因為他們的子民愈來愈多人皈依伊斯蘭教,且開始擺脫原來控制他們的東西。一如許多政權走到窮途末路時出現的情況,當權者既對他們已不再瞭解的子民心生害怕,又無法理解他們已無力掌控的世界。

西遼皇帝古兒汗幻想有了屈出律的支持,或許可打敗猝然崛起的對手成吉思汗,把乾草原部落重新納入他控制。他認為屈出律這個衝勁十足的野蠻人,有助於他恢復已僵化之西遼王朝的國力和榮光。屈出律助長古兒汗的錯覺,欣然揚棄基督教信仰,改信佛教(西遼皇族信仰的宗教)。用某穆斯林史家的話說,屈出律「從耶穌的宗教改為崇拜偶像的宗教」,而且試圖要人民跟他一樣皈依新宗教。「他把正道的光明改為不信教的黑暗,把對至慈之主的效命改為受撒旦奴役。」滿心感激的古兒汗把女兒嫁給屈出律,封他為可汗,允許他開始召集乾草原戰士組建私人軍隊,這些戰士都來自與成吉思汗為敵且遭他擊潰的勢力。

綜觀古兒汗一生,治理無能,打了幾場規畫不周的戰爭,頒布的律令彼此牴觸,而收容屈出律則是會是他所犯下最嚴重且最後一個大錯。屈出律一掌握兵權,即調過頭來對付他的岳父,「像雲中打出的閃電攻擊他」。一二一一年,即成吉思汗入侵金朝那一年,屈出律廢黜古兒汗,將他打入大牢,控制都城、國庫和政府。兩年後的一二一三年,古兒汗去世,屈出律成為唯一的統治者。他展現充滿企圖心的造反者一貫的衝勁,派兵出征,以將中國西部以生產葡萄、甜瓜、葡萄酒著稱並原為西遼帝國領土的肥沃綠洲城市重新納入版圖。

屈出律此時是佛教徒,但最初仍指派穆斯林官員管理他的穆斯林子民,不過對當局不滿的穆斯林百姓迅即痛斥他們是走狗,暗殺了這些新任命的官員。屈出律的回應最初很溫和,邀基督教、佛教、伊斯蘭教學者公開辯論,以紓解宗教緊張,但辯論場上的唇槍舌劍針鋒相對,只加劇子民間的歧異,使相對立宗教更加水火不容。屈出律一度決定,既然穆斯林不接受他所派去管理他們的官員,他只好毫無留情鎮壓他們,於是他關閉清真寺,禁止講授伊斯蘭教義。最後,無計可施的屈出律要求穆斯林改信回他們原本信的基督教或佛教,揚棄穆斯林衣著,採納西遼帝國的傳統衣著,想藉此消弭他子民的宗教對立。為執行這些不利於伊斯蘭教的嚴格新政策,屈出律在每個穆斯林家裡派駐一名軍人監督他們的行為,逼他們乖乖聽話。志費尼寫道,「壓迫、不義、殘酷、剝奪的行徑出現,拜偶像的多神教徒隨心所欲,無往不利,而且沒人阻止得了。」

以今日的烏茲別克為大本營的花剌子模(Khwarizm),其國王摩訶末二世(Muhammad II)是中亞境內離西遼最近且國力強大的穆斯林統治者,但受到西遼迫害的穆斯林未得到他絲毫援助。因為他和屈出律是盟友,至少短期之內是。於是,這些陷入困境又無計可施的穆斯林遣使求助於屈出律的死對頭成吉思汗。十五世紀的中亞突厥族史家米爾札.穆罕默德.海達爾(Mirza Muhammad Haidar)寫道,「世界皇帝成吉思汗征戰之事傳到國外之前」,穆斯林就向蒙古人求救。「在世界皇帝成吉思汗保護下」,他們「得以不受古兒汗屈出律的惡行危害」。

成吉思汗以禮相待穆斯林來使。他相信他們動機純正,於是接受他們的請求,一二一六年派已是他麾下最優秀指揮官之一的哲別率兵前去解救他們。用志費尼的話說,他們的「禱告未落空,如願得到回應和接受。」成吉思汗著手「除去屈出律的腐敗,切開他煽動的膿腫。」對這位蒙古領袖來說,這場戰役讓他得以看似輕易地擴大他的帝國,把一心要歸附的人納入旗下。這場戰役也讓他有機會向他先前乾草原戰爭的最後一位倖存的敵人屈出律報仇雪恨。

這次出征比哲別所預期的還要順利,因為屈出律把集中在山區主要駐地的部隊散開,要他們駐守在沙漠綠洲中分散各地的民宅裡,造成意想不到的後果。蒙古軍逼近村鎮時,穆斯林自行揭竿而起,攻擊駐守他們家的衛兵。於是,「他那些住在穆斯林家裡的軍人……遭一舉悉數殲滅,如水銀洩地。」屈出律往南翻山越嶺逃往印度,仍忠於他的部眾一路劇減。蒙古人「像瘋狗」般在後面追,越過今日塔吉克、阿富汗、巴基斯坦邊界,一二一八年終於在巴基斯坦捉到他,將他殺掉。

獲解放的西遼穆斯林和他們的結盟部落成群奔赴成吉思汗旗下。志費尼把蒙古軍的到來稱作「主的恩惠及神聖的恩典之一」。訓練有素的蒙古戰士未搶奪戰利品,未要求西遼人納貢,令西遼人感到意外。哲別「對他們毫無索求,只要求提供(關於他的敵人的)消息。」成吉思汗眼光放遠,特別想得到關於花剌子模國王的情報。這位國王統治波斯大部分地方和天山與裡海之間的中亞。解放穆斯林並殺掉靠篡位坐上可汗之位的屈出律,哲別凱歸蒙古中部。他帶回一百匹白馬獻給成吉思汗,以彌補十餘年前被他一箭射死的成吉思汗座騎。

征服西遼並將該國的穆斯林、佛教徒、基督徒子民納入旗下,使成吉思汗首度遭遇宗教派系對立的破壞力。他的回應之道簡單且公正。再一次,他不只允許乞求他出兵將他們從西遼控制下解救出來的穆斯林「召喚信徒禱告」,也允許各宗教的信徒這麼做。成吉思汗遣使分赴新解放地區境內的各城各村宣布他的律法,以讓每個人都聽到並知道這律法。他下令「每個人都應遵守自己的宗教,遵行自己的宗教信條。」這成為他此後征伐的根本原則,此後至死都如此對待他的所有子民。

綜觀歷史,宗教寬容難得一見,但在十三世紀卻非破天荒頭一遭。除了居魯士大帝和亞歷山大大帝這類天縱領袖未明言的宗教寬容作為,在十三世紀之前至少有位皇帝曾頒布意涵明確的「寬容敕令」(Edict of Tolerance)──那就是被人冠上背教者(Apostate)之名的羅馬皇帝朱利安(Julian),因為他生為基督徒,卻在三六一年登基為帝時與基督教決裂。隔年他發布「寬容敕令」,既讓各種基督徒享有信仰自由,也恢復希臘羅馬多神信仰的國教地位,並且一如先前的皇帝自封大祭司長(Pontifex Maximus)。他表示願恢復耶路撒冷的猶太教索羅門神殿,但儘管他對某些宗教寬大為懷,反基督教的立場始終堅定不移,一如基督徒始終不改反朱利安的立場。這道敕令因其獨有的用心而享有無可非議的盛名,卻未創造出宗教自由。隔年,在伊拉克征戰時,這位三十二歲的皇帝遭麾下士兵暗殺身亡。據曾是朱利安老師的利巴尼烏斯(Libanius)所述,行凶者是個不滿當局、認為皇帝是多神教徒的基督徒。他死後,羅馬帝國迅即重拾基督教,且再度發動更為嚴厲的宗教迫害。朱利安的敕令適用於神廟、教堂、祭司,容許基督教、多神教諸教派在特定的限制下運作。

成吉思汗的法律獨一無二,因為它不只允許神職人員履行其神職,還允許每個人選擇自己最中意的宗教或信仰。在蒙古人治下,宗教自由是個人權利。在許久以後的十八世紀,作為個人權利的宗教自由和作為群體權利的宗教自由兩者之間的這項差異,會在歐美產生重大的哲學、政治影響。

第一個指出成吉思汗新法具備重大意義的是志費尼。他這麼做,原因之一是其為成吉思汗的第一道國際敕令。成吉思汗在一二○六年就為蒙古人制訂了新法典,且針對其在中國境內的征戰頒布了數個軍事、行政敕令,但這是第一個陳述明確之法律性暨道德性原則的普通法,而且這一原則會擴大適用於整個新蒙古帝國。這是日後所謂之「大法」的第一法,是一套適用於帝國內任何國家的國際法。後來的學者,包括寫下對湯瑪斯.傑佛遜影響甚大之《成吉思汗傳》的佩帝.德拉克魯瓦,稱這是成吉思汗的第一法。

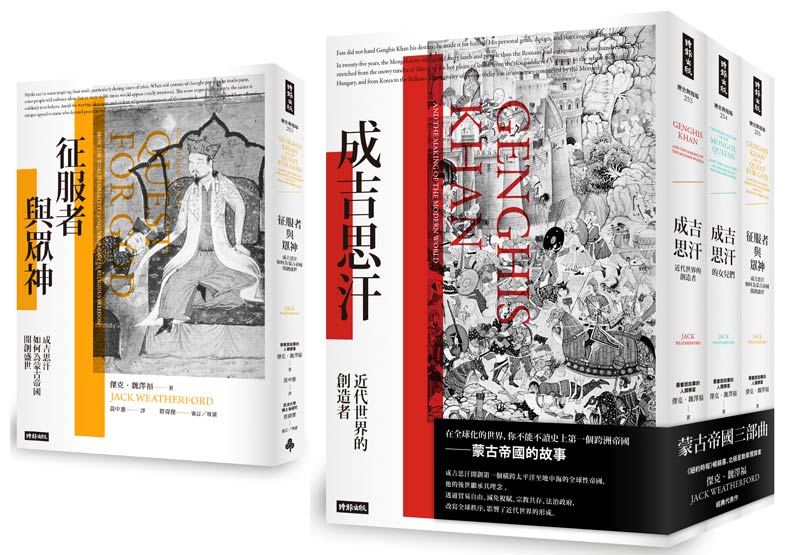

本文節錄自:《征服者與眾神:成吉思汗如何為蒙古帝國開創盛世》一書,傑克.魏澤福(Jack Weatherford)著,黃中憲譯,時報文化出版。

圖片來源:pixabay