我專注地在大葉山葡萄火紅的羽狀葉上對焦,四名下山的中年人經過,其中一名矮胖的婦人湊身過來,仔細瞧瞧鏡頭前的植物,然後說,是楓葉。

我正在拍無患子由綠轉黃的羽狀葉,一對中年夫妻正好上山,他們好奇地問,是楓葉嗎?我撿無患子球圓油亮的果實告訴他們,這是早期台灣人用來做肥皂的東西。「哦~bua ve gi!」他們恍然地笑開來。

我用長鏡頭捕捉溪谷不遠處台灣櫸木林中殘餘的紅葉;一群人從我後邊經過,其中一名男士,經驗老道地跟其他人宣布,現在楓樹正紅,最有看頭。

我窮極目力,昂首框準矗立在山徑旁豔紅的白臼,兩名學生從山頂下來,他們說,哇!好漂亮的楓樹!

(圖說:左-白臼,右-尖葉楓有翅的果。)

這是最近三個月來,我在台中北屯區的頭嵙山作業時,諸多「啼笑皆非」的遭遇當中的少數幾個例子。

除了以上幾種植物之外,被說成楓的還有九芎、柿子、土蜜樹、烏臼、楓香等。而終於我也知道了,什麼是「台灣楓」。原來對大多數的台灣人而言,「楓」泛指所有葉子會變暖色系的植物。

然而,正當這等俗民化的楓葉情,在此渲染之際;另一種爭議不休的「楓、槭」論戰,則每值深秋,亦頻頻在媒體上摩拳擦掌。

有「識」之士言之鏗鏗:辨別楓與槭要看葉子是互生或對生,互生為楓,對生是槭;此外,楓的果成球型,槭的果實有翅膀……云云。事實上,這裡所謂的「楓」,指的是金縷梅科的楓香,也就是都市中常見的行道樹之一;「槭」指的則是楓科Acer屬的一些植物,如青楓、台灣紅榨楓、台灣掌葉楓……等。

許多人或許以為知道了所謂的槭與楓,較之那些總是把所有紅葉都誤成楓的人高明;事實上,這是五十步笑百步。

楓香之所以名為楓香,是因為牠的葉子長得像楓,而且又具香味。換句話說,楓香並不是楓。既然楓香不是楓,那麼楓在哪裡?原來正宗的楓,現在的人叫牠槭。至於何以楓香變楓、楓變槭?這中間有一段很長很長的歷史發酵過程。而且這段歷史大概可追溯到一千七百多年以前。原來古代許多中國的植物學者、文人或藥師,雖然沒有親眼看過楓香,但卻憑字測意,認定楓香即楓,而且還流行把錯誤的知識互相抄來抄去。這段期間楓香只是被誤成楓,原來的楓還叫楓,也就是楓香與楓混淆不清的時期。

什麼時候開始,楓變成槭?大約兩百多年前(一八○三年),有一名日本人,因為受到李時珍《本草綱目》的影響,把楓香跟楓混為一。當這名日本人認定中國的楓樹就是楓香之後,就很雞婆地把Acer屬的植物找一個新名詞,叫「槭」。從此日本各代植物學家都沿用槭這個名字,同時還將這驚人的發現傳入中國與台灣。於是就這樣「楓香變楓、楓變槭」。

(圖說:左上-台灣櫸木,俗稱紅雞油,右上-楓香,左下-青楓,右下-台灣紅榨楓。)

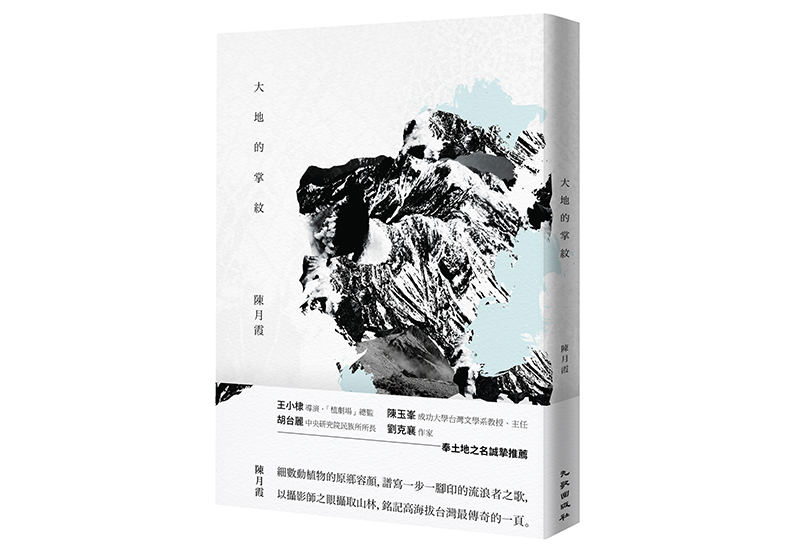

本文節錄自:《大地的掌紋》一書,陳月霞著,九歌出版。