老師傅們的雙手與經驗,始終是產線上最珍貴的資產。但這些刻在腦海、難以言傳的寶貴知識,正隨著時光流逝與世代交替,面臨知識斷層的巨大挑戰。擁有超過70年歷史的紡織大廠東豐纖維,十年前便開始布局智慧製造、大數據與物聯網,逐步在ChatGPT時代突圍?

「我們從2016年開始,布局所有生產工具機的IoT。」在2025年台灣人工智慧年會上,東豐纖維經理林明旺分享自家十年前的規劃。從源頭接單開始,一直到生產、品檢、出貨,東豐在工研院的協助下,時時刻刻都能留下紀錄。

掌握這些資料,讓他們可以產出圖表,方便管理者掌握情況,也能進一步分析生產情況。例如,辨識染色機在某個染色過程中,不同染缸為何會出現色差,藉此提升效率和品質。

然而,林明旺還不滿意。「下一步是什麼?」他拋出這個疑問。

讓非工程師也能駕馭AI,人人都可享受果實

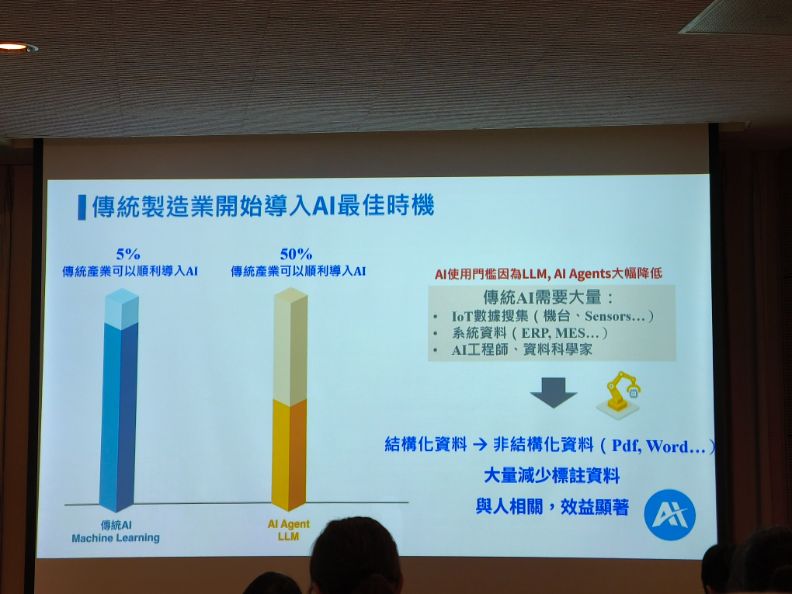

ChatGPT問世、AI Agent興起,世界變動的速度極快,傳統機器學習的方法雖然強大,但對於林明旺來說,還不夠親民。

同樣以染色機為例,他解釋,每一台染色機的產出,受到溫度、速度、壓力、蒸氣、時間……等多項變數影響。東豐在產線上布建感測器,再整合到企業資源計畫(ERP)和製造執行系統(MES)系統裡。

「兩年前,我們分析的時候好興奮,後來也真的分析出來了。」只是,能執行這類分析的,只有AI工程師和資料科學家,而且準備耗時。林明旺表示,啟動一個新的分析專案往往需要兩週。

他向《遠見》解釋,AI需要非常專業的資通訊人才方能駕馭,「只有會寫(程式)語言的才會用,」他希望讓非專業背景的人,也能輕易運用AI進行分析。

因此,他開始尋找方法,讓機器學習模型的產出,可以成為洞見,這正是東豐導入AI Agent的原因。

在工廠現場,機台常常會發生狀況。林明旺表示,廠長手握機台資料,可以隨時監督生產狀態。「只是,出問題的時候,你會不會希望有一位老師傅、有個人讓你發問,我的工廠到底發生什麼事情?」

東豐找上新創摩絡人工智慧(Morale AI),利用工具機原廠的教育訓練資料、過往產線上的生產資料、維護紀錄、機台效能報告等,合作打造出機台維修保養Agent。「所以,他可以告訴你,遇到異常,你可以往哪裡排除、可以跟供應商要什麼樣的文件、可以確認什麼參數。」

過去要仰賴老師傅的經驗,現在則將維修知識數位化,把維修紀錄和標準流程,轉變為能以自然語言問答的智慧知識庫,藉此推論故障原因、產出分析報表,讓決策變得快速,也有跡可循。

回頭清整資料,再發揮大語言模型優勢

東豐也將AI Agent應用於生產履歷參數推薦、品質異常客訴處理、標準作業流程(SOP)生成與派發等多個場景。

以生產履歷參數推薦為例,林明旺解釋,東豐在泰國也有廠房,「今天如果要移到泰國工廠生產,會不會想知道,在台灣工廠生產的時候有沒有什麼異常?怎麼解決問題的?」

因此,東豐回頭從基礎建設做起,先清整資料,統一機台、產品和原物料等實體的命名規則,確保不同系統共享相同語言,才能讓AI有效運用。接著,確認過往製程的參數設定、作業流程和產品規格等,讓Agent給與建議時可先行參考,避免產生幻覺。

另外,他們也整合歷史生產的異常紀錄,避免推薦時重蹈覆轍;設定參數限制,排除可能損害機台的數值。

「現在,我只要打開這個共用平台,就能知道這些資訊了,你會不會少走很多冤枉路?會不會少賠很多錢?」林明旺興奮地說。

摩絡人工智慧執行長高聖翔觀察,東豐原先就已在物聯網領域布局,累積了相當多的資料。雙方合作的重點,便是透過生成式AI與這些資料庫進行互動,發揮更高價值。

他進一步指出,工廠現場常見大量以文字或口語形式留下的非結構化資料。過去難以處理,如今則能仰賴語言模型的能力加以解析,再透過Agent支援多語言溝通,讓跨語言交流不再有障礙。

只有好資料,才能做好AI

不管是機器學習,還是現在的生成式AI,最根本的還是要資料先行、數位先行。為了推動流程數位化,林明旺甚至在直接下達指令,表示自己不再簽核某些類型的手寫表格,展示公司由上而下推動AI的決心。

值得注意的是,導入AI Agent,不代表要放棄原先的機器學習模型。其實,兩者正扮演著互補角色。

林明旺用F1賽車巧妙比喻:原先的機器學習模型是核心,性能強大,但需要專業車手(工程師)才能駕馭,「現在,只是多了一個讓大眾也能駕馭的平台。」

從解決眼前的管理痛點,到保存即將流失的產業智慧,再到建構一個跨國界的知識共享平台,東豐纖維的案例證明,AI不僅是提升效率的工具,更是傳統產業應對時代挑戰、實現智慧傳承的關鍵催化劑。