編按:颱風過後,數百棵植栽倒伏,揭露植物在國土計畫中,缺乏保護與制度支撐。面對氣候衝擊與政策斷層,倡議者呼籲重視植物權,並建構具公共性與法制化的維護機制,為生態系統服務與綠色國土重建鋪路。

颱風過後,嘉義、台南等南部地區沿海,包括市區,有近500棵樹(有統計者)受嚴重創傷,這只是全株倒塌。另,災情的多樣,還有很多因風勢而全排歪斜、主枝幹斷裂、頂芽切斷……,以及灌叢受泥沙掩埋,地被遭沖刷。

這是不可控制的天災,但反過來要問:除了天災,之前的選種培育培植及維管方式,是否也有部分誘因?

從社區到國土,台灣欠缺系統性保障

日前,一位熱心的朋友來訪,說明來意,他說自己所學非與植物生態相關,但他長年觀察關心「植物」。作為大自然界中生命的一份子,人類對待植物的方式、相關綠化政策、植栽技術與維管方式,似乎存在太多問題了,他雄心萬丈地想推動「公共植栽維護法」。

同時,台灣的環保先鋒方儉亦有感,刻正積極推動〈永續田園地景設計和管理標準法案〉(草擬中)。這兩位的背景不同,關心植物生態系永續的尺度亦不同。惟無論倡議的標竿與內容為何,似乎正明顯點出,當下國內就各社區、街道、鄰里公園,到都會公園、區域綠資源,乃至國土計畫整體制度的檢核下,國內景觀生態綠資源的保育、活化、再生,以及在可持續發展框架下,其個別植物乃至串連棲地單元,而形成多層次綿密國家綠網,仍欠缺有保障、有機制、有自宏觀框架,來系統性其總體在生物量生產、碳匯及生物多樣性保存、生態系服務與生活文化福祉,暨美質適意、身心靈健康促進上,其他社會經濟服務功能的科學review。

這位熱心非專業的倡議者,他只就他多年來關心植栽在城市中公共環境生長健康度,每次看到問題,看到植栽被不當對待(就如非生物),如錯誤的種植、修剪、移植,甚至是施工過程中被「虐待」,像是遭粗暴地施工機具挫傷……。每每舉報,幾乎都被官僚式制式的回覆,包括各鄰里公園、鄰里長,經常隨己意亂種植栽,不僅未具城市美感,經常又只因有預算了,隔年又移除再新植時尚、熱門的「櫻花」「落雨松」……。為此,他特別強調「公共性」與「維護」權責的重要性,必須嚴格捍衛。

行道樹保護需結合低碳與耐候設計

甚至有學者專家認為所有植栽均應用「原生種」,對於非原生種,正如「綠地雜質般」應立即移除。他認為「植物也有生命」,除非該外來種已嚴重影響自然生態系的平衡,原則亦不能說移說砍就處理之。他的論述立場確有道理。此外,方儉的倡議尤更擴大延伸到水資源、土壤,以及生態系統服務的社經、美學、福祉等多元價值。此議題正是今日台灣「綠色產業」「植栽育苗產業」一直未能成為農村部門政策共識,而共同開創的癥結。

主因我們的行政體制分工太過分散了,各司其職,卻忘卻了當今仍生存在地球上生命最長,得以與地質、地貌、土壤、微氣候對話者,就是「植物」。

但也因其各有其獨特的生命週期與個別系統功能,且其公共政策預算的投入,與國家大型重要建設相較,幾乎只是零頭。政府部門從未將其納入國家重要生產事業的一環,更因其自生產到規劃設計,成為城鄉綠網中的綠色元素。其所牽連的平行與垂直部門又多,此亦自然而然被排除在國土,作為一個整體生態系統的價值體系中。

植物缺乏主管機關,責任無人承擔

同時,自地方到中央政府亦幾乎找不到真正「目的事業主管機關」,願主動積極承擔此重責。

相較於人類對「動物權」的關懷,幾乎是十萬八千里之距,主因「動物」會活動,有表情,但植物不然!也因此,無語言表情時,自然而然未獲相對重視與青睞。

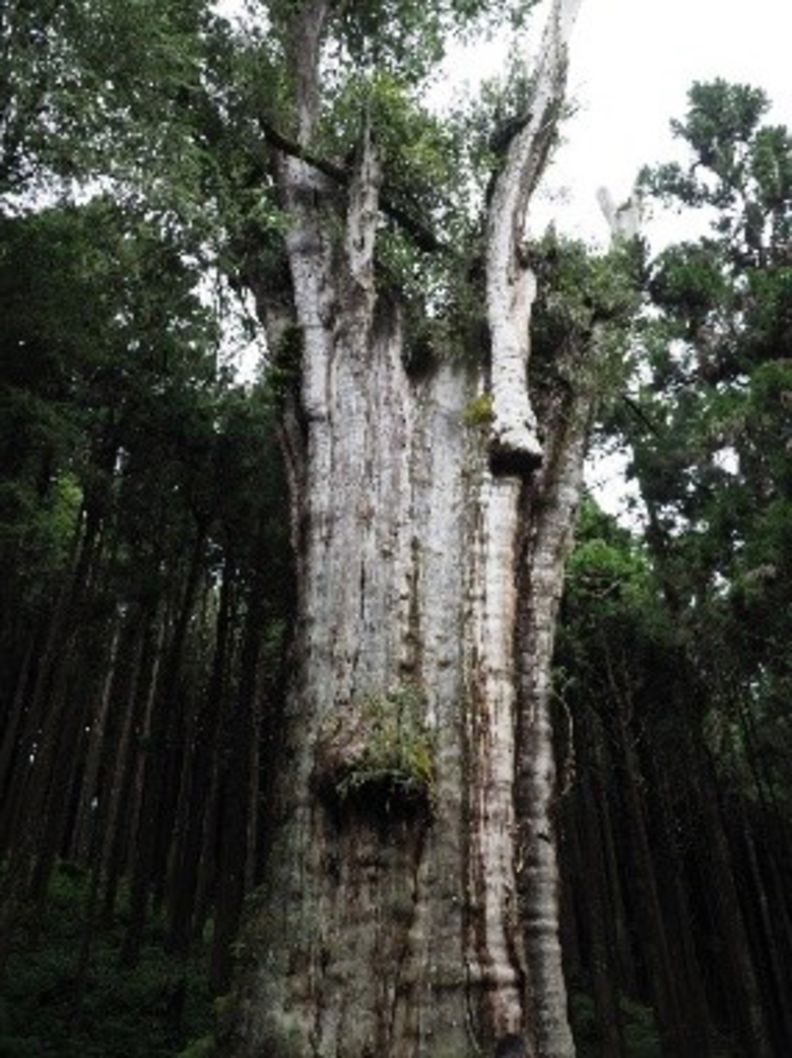

惟,許多植物生命科學家在過去長期(漫長)研究中發現,其實植物與植物間,會產生一種激素或能量互通訊息,它們也會因氣候變遷,而其子代會選擇生境棲地的遷移。甚至有研究每天放音樂給植物聽,植物的生長勢必會更好、姿態更美、更有神采。迄今,地球上依然存活著化石植物(或稱神木),有的有數千年,而且其再生能力亦不可小覷。被雷劈的斷頭神木,會自樹莖根部上方刺激或樹幹節點長出新苗,成為其在逆境中衍生後代生命的神奇力量。

植物權需要跨領域共同發聲

若上述近代的研究皆有科學依據,作為人類的我們,是否也應有責任,設法為「植物權」發聲,甚而整合跨領域學者專家,以及NGOs、NPOs與綠色產業生產者,共同為其發聲。

荒野中,植物難以有個別身分證,但其群落亦應有棲地群落保護、再生的保障與空間定位。而城鄉發展區中的植物,同樣地,個別植物自苗圃產地出來,也應有其履歷及身分證。透過今日AI智慧科技,無論哪一公部門,均有能力與義務予以追蹤。真正有雄心,想建構成亞洲或世界AI大國者,其雄心戰略清單中,尤應涵蓋到以國土生態永續為基盤的生命體。而除只單向關注在所謂的AI科技硬、軟體外,國外許多有年齡具特殊地域文化與生活記憶的「優型樹」均有「法令」保障,可設為「專利」,包括對其與地景結合image的肖像權保護,甚至被指認為「 世界遺產」。

另,未來植物在作為人類各種醫療基因優化的研究與萃取研發領域中,仍存有未發現的浩瀚寶藏。是以「植物權」的關注與立法,亦應未雨綢繆,刻不容緩!

本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場

(本文作者為中華民國景觀學會榮譽理事長、中華民國建築學會會士)