編按:近年來,台灣各地興起彩繪村與打卡熱點風潮,原為提升觀光吸引力,卻因缺乏整體色彩規劃,反而造成視覺汙染。從部落圖騰到港邊彩屋、從打卡牆到變電箱塗裝,過度設計與忽視在地特色的色彩應用,正挑戰著公共空間的審美底線。

熟悉台灣城鄉環境景觀的人,相信當走入部落時,最常看到的,是在擋土牆、橋梁、梁柱、護欄、部落入口門戶,乃至道路旁的紐澤西護欄……,均塗布了當地部落原住民的圖騰、代表性圖像元素與其族群文化色彩。而近來,許多逐漸空心化的偏鄉村落留下了一些頹敗破舊的老屋、舊牆、土磚圍籬……,也經社區營造透過藝術家共同參與,成了各地的「彩繪村」。

當然,還有過去為遮醜,幾乎所有台電的變電箱,均會找人塗上各種鮮豔的圖案,而其主題則五花八門。更有許多地方熱心的里長、民意代表為服務選民,對於較硬體工程經費去改善的公共空間、公共設施,則一窩蜂地喜歡用彩色塗漆去裝飾立面表層,而其圖案、色彩則多未經過詳細背景環境色彩調查,或是只以想當然爾的直覺找油漆師傅即塗布裝飾,有的更只是遂行里長民代個人的喜好。

許多朋友會反映說「這些色彩太強烈了,令人窒息……」「這些圖案太多了,填滿了所有牆壁空間,紛雜的彩度與明度也易令人感覺是另類視覺汙染與衝擊。」而近來又因流行網紅打卡,一旦某個地區成為打卡亮點,其外溢效果也掀起另一波不問其所以然,只要流量的模仿風。儘管一些具美學與色彩專業者多所批評,卻難以抑制這種快速、亮眼,以及被看見的一種虛榮心作祟,積少成多積非成是,刻正在不知不覺中進行了一場城鄉景觀視覺汙染的災難。

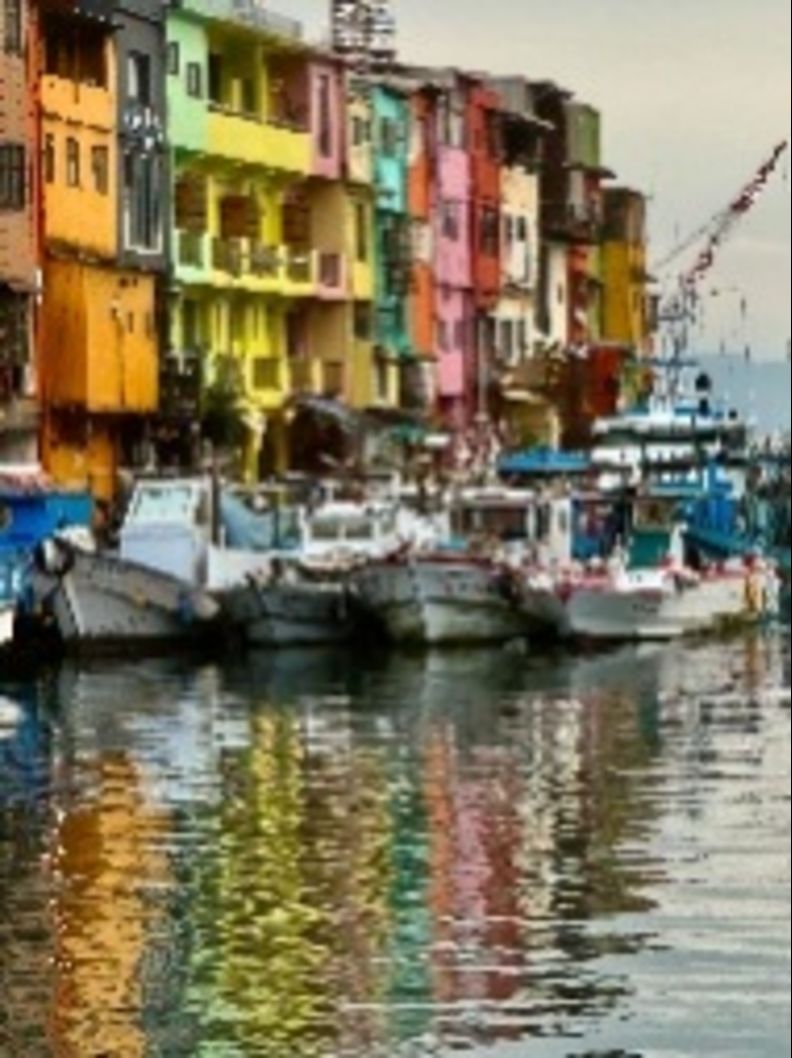

八年前,因參與基隆城市景觀改造運動,對一些老舊社區、漁港進行調查,提出在政府有限預算下漸進式之改造方案,而正濱漁港正是其中之一案例。這個原是台灣第一個遠洋漁港,也有第一個「跨海橋」;和平橋銜接正濱漁港與和平島,它因漁業的衰頹,港區漸成為修船泊船區,也因此海水被油漬汙染,另因基隆長年多雨,幾乎各建物均顯陰濕晦暗之「憂鬱景」。在田野調查及逐戶社區訪談中,居然多數的回應是,「我們希望看到比較明亮、有活力的港區景觀,我們期待更多陽光照入生活中……。」

顯然,天候非人為可控制,但如果得以運用「色彩」來改造建物立面,先清理、清潔,再用抗UV防水漆,以景觀藝術的手法來處理,或許會是個經費可行,讓市民快速有感的方案。經與市府單位及社區多次討論說明會、工作坊討論交換意見,並獲最大共識後,則定調了今日被市民自己命名為「彩色屋」的正濱名片。

而外人看以為只是上上顏色而已,其實,前後花了三年的溝通及適應共識,以及以色彩科學為基礎調研成果的運用,也因此,當它成為全國知名打卡熱點後,其他城市社區亦起而模仿,各種案例如雨後春筍般快速冒出,身為參與環境色彩規劃設計者,亦有責任說明「結果論」的決策過程,與導正今日各種一窩蜂色彩造街的衝擊。

沒錯,「色彩」作為一種實質空間與非實質空間中的介面,它很薄!似有若無,但若運用得當它是一種非常powerful的城市景觀改造「工具」。正濱漁港因為有內港的水域,彩色屋的倒影隨季節與天候變化,其輝映出的景觀變化相當多且療癒,得以令人舒緩也會激起一種鮮活的生命動力。

色彩改造它帶來了年輕人潮,也帶動了在地商業觀光、經濟效應,更吸引了許多年輕人回鄉創業,凝聚了一種家鄉的榮耀感。而回頭看今日諸多不當或快速仿效的「色彩塗布工程」,可以深切感受到,其實多數居民仍非常在意自己生活環境的美質,他們也希望自己的生活圈環境得以有特色、有魅力……。

而又因色彩是融合了光學、化學、物理學,以及環境心理學的多重效能,運用得當確實可以比「都更」打掉重建更有影響力、更經濟、更快速。當有人說,正濱如台灣的威尼斯,其實不只是一種比喻,也是居民自豪之處。因色彩而改造了過去晦暗的港區景觀,將髒亂、油漬、蕭條轉變成陽光、多彩、有生命力……,但並非每一個案例均可如法炮製。

城鄉風貌之美不在均質,而在各有在地特色及其與大自然環境背景的適切對話,而無論是民意代表、鄰里長們,均沒有權力自行決定其長相與色彩的取樣。畢竟,每一棟建物的集合體,即便是私有建物其總體量體立面在各城鄉的紋理中,其與民眾的介面,均應屬景觀「公共財」的一部分。

城鄉風景改造的手法相當多,也因各地區的地理氣候、人文、歷史、產業、生活習慣……等差異,其實並無標準參考。欣慰的是國人開始重視「美」與「色彩」,而不再只是作硬體裝飾造型,但正因為色彩之空間可以如此powerful且深入生活集體記憶中,一個透明的決策過程、公共參與、對話與討論的共識,絕不可跳過。

期待未來的社區環境改造、都市活化再生、都市更新可以有更多替選方案,而色彩當會是其中之一選項。更期在共識凝聚過程中,讓家鄉之歷史、文化與地理環境特色得以融入,而此透過大家共同之創作亦將成為社區之集體色彩療癒過程,其成果亦將有機會建立地域環境空間之自明性與榮耀感。

而就「色彩」應用及其療癒、生活美感提升,對居民身心靈與生活空間場域因色彩而轉化蛻變的過程中,亦呼籲不宜因「色彩」好用而過度,適度的「留白」,讓五感得以有喘息的機會,仍應是更昇華的生活哲學與智慧。

本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場

(本文作者為中華民國景觀學會榮譽理事長、中華民國建築學會會士)