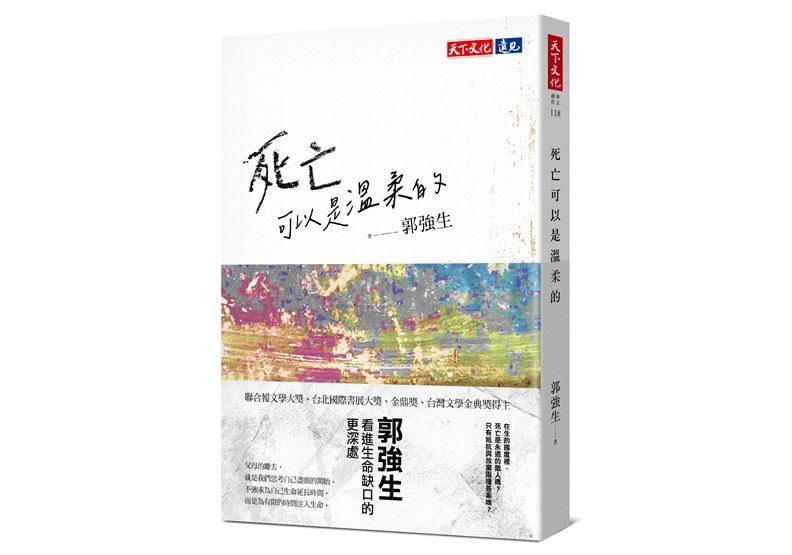

「在告別的同時,我們也在迎接死亡對自己生命洗禮的到來,始終活在生與死二元矛盾中的痛苦,終於有了鬆動的可能。」──郭強生。父母的離去,就是我們思考自己盡頭的開始。不強求為自己生命延長時間,而是為有限的時間注入生命。(本文節錄自《死亡可以是溫柔的》一書,作者:郭強生,天下文化出版,以下為摘文。)

車過了辛亥隧道,已經天黑了。

與殯儀館的接洽告一段落,沈先生接下來要帶我去看場地。按照一開始所說,我只需要小廳,只有我自己送父親就好。

此時,當日所有告別式都已結束,各家禮儀公司的工作人員正在收拾撤場。經過一間大廳,我看到裡面的布置正是典型企業化經營的手筆,一幅專業配色過的設計圖,所有的花籃都統一同色同款,安詳卻也冰冷。

經過下一間,已經撤場完畢,還原了場地的原貌。我不自主便走了進去。沈先生一旁提醒我:這間可以坐到七八十人。

如果撤場還在進行中,或者已經完畢大門深鎖,我的腦海中根本不會浮現那幅我從未預想過的景象。我在一排排的長條木板椅間坐了下來。即便是空蕩的大廳,但是簡素的環境讓我有種平靜的感動。

這不該只是一場儀式,應該是我跟父親共同的最後記憶。

就算只有寥寥數人出席,但是何不讓我們就這樣靜坐在此?不需要刻意的行禮如儀,只是需要這樣的一個寬敞如寺院的空間,讓我們一起沉澱回憶,幽然緬懷,不才是告別的意義?

然後我的腦海中又浮現了下一個畫面。

如果父親想要趁這個機會,跟我們做最後的分享,他會希望這是一場怎樣的告別呢?

啊,是了。這會是藝術家父親最後的一次畫展。

坐在沈先生狹仄的辦公室裡繼續討論告別式當天的細節。如果事先看到小店如此老舊,可能我會嫌它不夠體面而打了退堂鼓。結果陰錯陽差的選擇,反倒讓那些專業依價位分類的套餐顯得制式。父親的告別式將會是一場小型畫展的想法,來得如此無預警,卻又好像早已注定。

(延伸閱讀│「我的責任已了,可以功成身退了」老爸如釋重負的感言,就像是預告人生謝幕)

先是將誦經人數與時間都減縮,也不訂購大批花籃,我擔心這樣砍光了他的利潤,對方卻只說,一切以你的想法為主。至於一些民間送葬的風俗儀式,沈先生還是盡了告知義務,並解釋那些做法的用意。

咬釘?

就是由你咬住封棺用的一根釘。

目的是?

求家中人丁興旺,衣食無缺。

不用了,我就是家族裡最後一人了。

一道道法事經過他的解釋,讓我愈聽愈詫異,幾乎都是為子孫求財求福,請求保佑後人受到庇蔭。

不能放先人一馬嗎?祂們要為後代負責到什麼時候呢?隆重繁複的儀式,簡直像是情緒勒索,而且是這樣公開昭告天下的方式,送終一事不留任何私人的餘地,兩界溝通的內容都還是吃飯穿衣妻財子祿,是怎樣的民族,才會傳承下來諸如此類的習俗啊……

我想到朋友父親低語的那一句我現在是孤兒了。多少子女有過同樣的感懷卻無法體認出其中更深的功課?不是從此生者與死者各自安好,可不可能,孤兒這個新身分,才是與生命最真實的聯結?

原來,我無法喪事辦完就立刻恢復運轉的理由在此。

古人守孝三年不是沒有道理。否則如何能接住,那些總在一瞬間閃過的訊號,那些無意間便會錯過的驀然驚覺?

在告別的同時,我們也在迎接死亡對自己生命洗禮的到來。始終活在生與死二元矛盾中的痛苦,終於有了鬆動的可能。

(延伸閱讀│郭強生走過十年長照,書寫與死亡同居的生命排練)

否認或認為可以戰勝命運的努力,曾經為我們打造出一個絕對正確的想像世界,從生命中切下一小塊就全心投入,緊抓住自己優於其他生物的幻覺,到頭來遇到死亡時只是假裝鎮定,就像草原上一群水牛,當同伴被獵殺倒下時,仍可安詳進食。

動物沒有死亡的恐懼,天生不具備我們將死亡概念化與知識化的能力。但我們卻是因為懂得,才選擇被制約。

「不知生,焉知死」這句話已太常被用來做為活在當下視而不見的藉口。如今我才體會出也許它真正的含意是:所有的期望與計畫,在人生最後的時刻都不管用,必須從今起的每一天,都活成走的時候那天的樣子。

或許只能擁抱住早已注定的明天,因為我沒有那一小塊所謂的正確人生需要我趕回去修護,不讓被死亡踩踏過的圍籬留下痕跡。每當回想起告別式的始末,感覺像是冥冥之中,父親為我安排的一堂生死課。

我需要看進生命缺口的更深處。