走完長照這段獨旅,身上剩下的行囊是「生死」。作家郭強生以新作回望父親十年病榻,也凝視自身的老去與死亡,叩問人生盡頭的抉擇,如何既真實又能溫柔以對?

卡繆的《異鄉人》是經典文學教材,郭強生身為擁有數十年教學經驗的金鼎獎作家,讀過的次數早已數不清。

「『站著把飯吃完』,就這幾個字,一下子打到我心口上。」他回憶。

十年長照走到盡頭,高齡98歲、一代畫壇巨擘的父親郭軔離世,他再讀到那段描寫時,忽然留意到以往忽略的細節——主角莫梭在母親葬禮結束後,孤身一人回到家中。

「他跟我的情況一模一樣,世界上再沒有血緣相連的親人。誰還會坐下、擺桌子吃飯?」說到這裡,他沉默片刻。

採訪當天颳著颱風,郭強生一襲黑襯衫、白長褲從風雨中走來,卻神色颯爽。直到回憶起父親失智後十年的父子相依時光,他的眼角才現氤氳。

郭強生近十年的人生軌跡,幾乎都刻畫在書寫之中。從《何不認真來悲傷》《我將前往的遠方》到《來不及美好》的人生私散文三部曲,他靠書寫釐清家族情仇,修復母親因癌症驟然離世對他的衝擊;接著,為了照顧失智的父親,他辭去在花蓮東華大學的教職,回到台北,卻也開始另一段身心修練。

這些生活巨變,後來激發出一幕幕人生倒帶與自我的對話,在《用青春換一場相逢》中,他回望以台北為背景的青澀與輕狂。

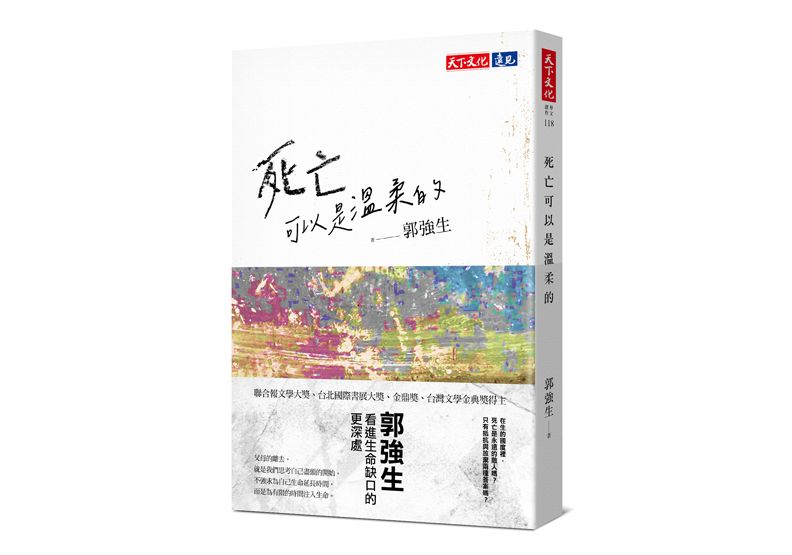

直到世上最後一位親人、父親也先他一步離去,他以新作《死亡可以是溫柔的》來為過往畫下句點,也直面自我的死亡。「長照已經過去了,我想談的是生死。」他說得坦然。

「失語」的後長照症候群

這本新書不是心靈雞湯,而是以犀利而真誠的態度,談長照過後的疲憊、家族凋零的不安。這不只是郭強生的獨白,當台灣邁入超高齡社會,如何讓自己「老有所終」已成為全島的課題。

隨著醫療進步,人類平均壽命拔高,2023年,台灣平均壽命突破80歲。然而,即便壽命延長,歲月對人體帶來的疾病、衰老與退化,現階段卻仍難避免。

於是,對年邁高齡父母的照護重擔,落到嬰兒潮一代的肩上。郭強生發現,這群人在壯年時期,經歷解嚴、社會民風轉變,其中有些人成為挑戰婚姻制度的第一代,選擇不婚、獨身,卻也不能免俗地成為長照的主要照護者。

當科技更進步,AI照護機器人普及,未來的長照現場恐怕又將完全不同。他苦笑說:「我們這一代的經歷前無古人,未來也未必有人想聽。」

在父親離世後,今年61歲的郭強生意識到自己成了「大齡孤兒」。大清早推父親曬太陽的默契、每頓飯三菜一湯,十年如一日的堅持,生活的細節彷彿被掏空,他頓時感到在這世上無依無靠,無法融入他人的歡喜日常。

「我想的不是解脫,滿腦子想的都是死亡。也許亡者才是站在我們這一邊。」他說,並在書中將此命名為「後長照症候群」,在類似處境的友人身上,他也看到相似症狀。有人一聲不吭跑去遠遊,有人展開極簡生活,轉變之大,令旁人感到陌生。「長照之後,要面對的是自己未來的20、30年。」郭強生說,這是一種恐懼。「如果只有自己一人,都會覺得要趕快『上軌道』。」

也因為要上軌道、回到常人眼中的正常生活,身邊同學急著「好起來」,但郭強生卻發現自己陷入「失語」狀態,近一年半時間,腦中思緒無法組織成句。教課結束,他就在台北街頭閒逛,走到累了才回家,沒有人需要等門。他語氣略帶抱歉與苦澀地分享,父後第一個農曆年,當朋友好意相邀,他內心最真實的吶喊卻是:「我幹嘛去看你一家和樂融融?」

在那段旁人難以同理的時光裡,他重新翻閱文學經典,其中不乏與死亡的哲思共鳴,從西蒙波娃、托爾斯泰到辛波絲卡,「我忍不住想跟他們對話。」講述著至親生死、自身老邁的文字紀錄,自然而然成為慰藉。

突破失語的契機,在於郭強生受書法家友人邀請,重新拾起筆墨,沉吟半晌,寫下「始於牽掛,終於緣滿」。這八個字,道盡這段充滿守候與消磨的長照獨旅。

與30多歲時,母親因癌症驟然病逝不同,這十年來,死亡,不再是突然侵門踏戶、剝奪至親的敵人,郭強生形容,與死神更像是日夜一同生活的室友,「每天24小時相處在一起。」

與死亡共存,何以溫柔?

因為與死亡「共存」而生的溫柔哲學,體現在每個微小的選擇裡。

他說自己未必有資格給身處長照責任中的讀者一些建議,但仍分享自身觀察:他曾像許多照顧者一樣,嚴格監控父親的飲食與作息,直到某天突然反思:「這都是爸爸要的嗎?」儘管父親已失智,他仍試圖解讀父親的種種反應,比如為何大清早願意出門曬太陽,但黃昏時卻抵死不從?

「自尊吶。」家裡是老式公寓,左鄰右舍見到郭強生的父親,都得尊稱一聲「郭教授」,他猜想或許父親怕讓人見到衰頹的自己。「失智不代表沒有喜好,只是我們無法理解他們的明白。」他提醒,許多子女往往在照護的繁瑣裡,忽略了這些細節。

對一位近百歲的老人而言,比起全盤遵從醫學上的健康指標,或許該回歸每個人的「生命密碼」,如何讓父母在人生最後的黃昏,可以感到舒適、安穩。這樣的體貼,不僅是認識父母親的機會,也正是郭強生說的第一種溫柔。

第二種溫柔,延伸至對他人死亡的同理。所有人在死亡面前都是平等的,沒有人可以提早演練死亡。他以為自己經歷過母親離世,對於父親逝世早已做好準備,卻在最後被疫情打亂陣腳,面臨送醫院可能見不著最後一面,在家安寧卻可能徒增痛苦的抉擇。

因為獨自承擔、經歷這一切,逼迫他提前思考面對死亡的劇本。「現在回想,某種程度是感恩的。」郭強生悠悠地說。他意識到這種「無常」,或許正是思考「自己的死亡」的機會,因而下定決心簽署《預立醫療決定書》。

沒想到,過程卻幾經波折,因為若要進入程序,需要至少一位二親等內親屬,若無,則需另外簽署聲明書,並指定委任代理人參與。郭強生百般苦惱,問了四、五人都被拒絕,最終聯繫一位畢業後仍保持固定聯絡的學生D,對方思量幾天,答應了。

直到進入簽署環節,一行一行念過描述,逐一勾選,郭強生才真切體會委任代理人的意義,即便當事人全盤勾選在特定情況下不需救治,這通臨終電話仍需撥給委任代理人,「等於死期還是代理人決定的。」

D對《遠見》表示,儘管早知恩師有簽署預立醫療決定書的念頭,但這份擔任代理人的承諾同樣沉重。尤其,當走完程序、提筆簽署,當下的「重量」更顯真實。D的母親自身也在家屬陪同下,簽署放棄末期無效醫療,「我的母親能感同身受那樣的尷尬。」

如此為自己的死亡排練,背後是一種更深刻的溫柔。郭強生解釋,「思考過自身的生死,才能真正以一種溫柔、同理、包容的態度,去對待別人的生死。」他認為,當代社會不能只停留在教長輩如何養生、買保險、立遺囑,應從生命、文化等更本質的面向,展開關於死亡的深層對話。

留遺物,改寫「孤獨死」

郭強生對生死的思索,從個人延伸至整個社會。他批判「孤獨死」的標籤,認為這背後藏有厭老心態與恐懼販賣。「我反而覺得,一個老人能自理活到最後,那叫做『尊嚴死』『獨立死』,了不起!」

語到此處他略顯激動,只因他希望翻轉社會對獨居長者的汙名,將其重新詮釋為對生命獨立自主的最高肯定。「完成這趟人生馬拉松,不管是以何種形式,都應該要祝福、鼓掌。」

同時,他也對時下讓長輩「斷捨離」的倡議提出反思。「我反而鼓勵要留很多遺物,給子女去挖寶。」他分享自身經驗,整理父母的遺物並非負擔,而是一場重要的療癒儀式。這是和逝者再次對話,以及重新認識家族與自己的珍貴機會。

他更感性地認為,這是父親給他的「生死課」。面對人生最後的盡頭,即便做好萬般準備,最後一段路往往難以預料。只有一次的黃昏,會是何種風景?「必須從今起的每一天,都活成走時那天的樣子。」郭強生在書中寫道。

這一句話,也讓與郭強生合作多年的天下文化總編輯吳佩穎深受感動。他認為,郭強生展現出如此「向死而生」的態度,與過往四本散文相比,對生死的探討層次已有不同。「郭強生的筆鋒,會逼著讀者跟他一起去面對內心跟生活的真實。」從2015年出版《何不認真來悲傷》,他寫家庭與情人的愛恨情仇,寫求而不得的苦;如今,他將死亡化作一面鏡子,「用文學的筆,寫真實的殘酷,再嘗試找到安頓內心的方法。」

吳佩穎補充,這本書從父親的死亡、母親的離世,像一面鏡子去照射作者本人的內心,也逼著讀者去思考,「死亡可以是……,這其實是個填空題。」

除夕重新提筆,終於坐下了

走過失語的荒蕪,郭強生終於找到安頓身心的方式。他自嘲自己像個「先驅」,一路上不斷從前線向後方回報「戰情」。父後近一年八個月,他迎來了第一個真正平靜的農曆年。

「今年過年我很安心,什麼事情都沒打擾。」郭強生笑說。在靜謐的除夕夜,他重新坐到書桌前,開始想動筆,書寫這段時日的體悟,《死亡可以是溫柔的》第一章,在筆下逐漸成形。他輕聲自語:「我終於坐下來了。」