一家區域教學醫院如何透過科技創新,在競爭激烈的醫療環境中建立獨特優勢?位於桃園的聯新國際醫院,面對資源與規模限制,靠著務實的執行力與解決臨床痛點的策略,不僅為醫療產業樹立新典範,更為台灣中小型醫院的數位轉型,開創了一條非典型的成功之路。

在競爭激烈的醫療環境中,區域教學醫院往往面臨資源與規模難以匹敵醫學中心的挑戰。然而,聯新國際醫院選擇將此困境化為轉型契機,透過管理流程優化與高效益的醫療創新,在《哈佛商業評論》第五屆數位轉型《鼎革獎》中,一舉拿下「醫療創新轉型獎」與「智慧管理轉型獎」雙料殊榮。

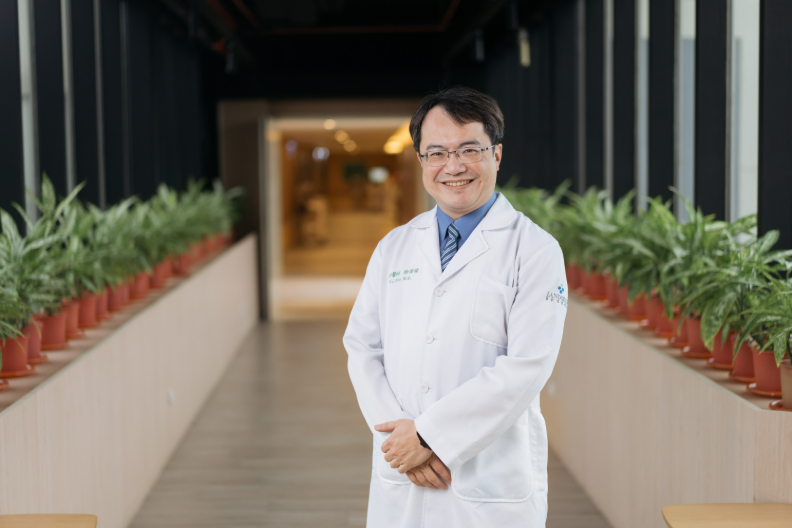

「要成功數位轉型,必須先對數位深入理解,才能看到最好的突圍機會。」聯新國際醫院院長許詩典一語道出關鍵——許多醫院誤以為只要建置數位化系統、導入高昂的硬體設備便能成功轉型。「其實數位化真正的重點在於組織內部的流程、決策與營運方針是否隨之調整,而系統僅是工具。真正的關鍵還是在於數位人才的養成與創新思維的建立。」

有鑑於此,許詩典在2022年宣布為醫院的「數位轉型元年」,將原本的資訊醫事處升格部級專責單位「數位發展部」,並延攬資策會前數位教育研究所所長蔡義昌出任部長,擘劃《數位發展白皮書》;再由副院長徐偉倫接任,全力推動數位轉型及智慧醫療落地。

數位轉型,從務實解決「小問題」做起

有了宣示的底氣,作為推動醫院數位轉型的左右手,兼具醫學與資訊專業背景的副院長徐偉倫,成為醫療與科技之間的關鍵橋梁。他能將臨床需求轉化成資訊團隊能理解、能執行的語言,讓數位解方更貼近現場、發揮最大效益。他強調:「我們資源不如大型醫學中心充裕,因此必須精打細算——把每一分投入花在真正能解決臨床問題、提升病人安全和工作效率上。」

例如:簡化運送病人的行經路徑、會診、手術、各項檢查報告導入GPT即時翻譯、使用物聯網(IoT)儀器讓生理數值自動傳入系統等,優先透過流程改善,減輕護理師負擔;醫院的智慧病房系統也是根據護理人員的實際工作需求量身打造,而不是直接採用廠商提供的現成方案。這種從臨床實務出發的數位改善,不只讓工作變得更有效率,也提高了護理人員的工作滿意度及留任率。

內視鏡病安追溯,打造安全就醫環境

除了流程優化,聯新國際更將數位思維導入臨床現場,落實「以科技守護病安」的理念。徐偉倫表示:「內視鏡應用廣泛,但因需重複使用且直接接觸黏膜與血液,若消毒不完全,極易造成交叉感染。」2015年美國便爆發「內視鏡導致超級細菌感染」事件,造成2人死亡、179人暴露於感染風險中,震撼全球醫界。

然而,台灣多數醫院面對此類高風險器械追溯,多數仍採人工紙本登錄,但手寫登記耗時且常因筆跡潦草或漏記,導致登錄不確實、資料零散而難以查詢,一旦出現感染風險,追溯感染源便極為困難。

為提升感染防護與病人安全,聯新國際研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡數位足跡全追溯閉環管理平台」,運用IoT、QR Code及RFID感應技術,實現從使用、清消、儲存到維護的全流程數位追蹤。每支內視鏡皆具備專屬電子履歷,並設置閉環卡關機制;一旦發生感控事件,系統能在數秒內精準追溯所有接觸病人名單。此創新系統已取得專利,更已延伸應用至手術包材的全程追溯管理,未來亦將推廣至其他醫療院所。

機場醫療無紙化,出診救護更高效智能

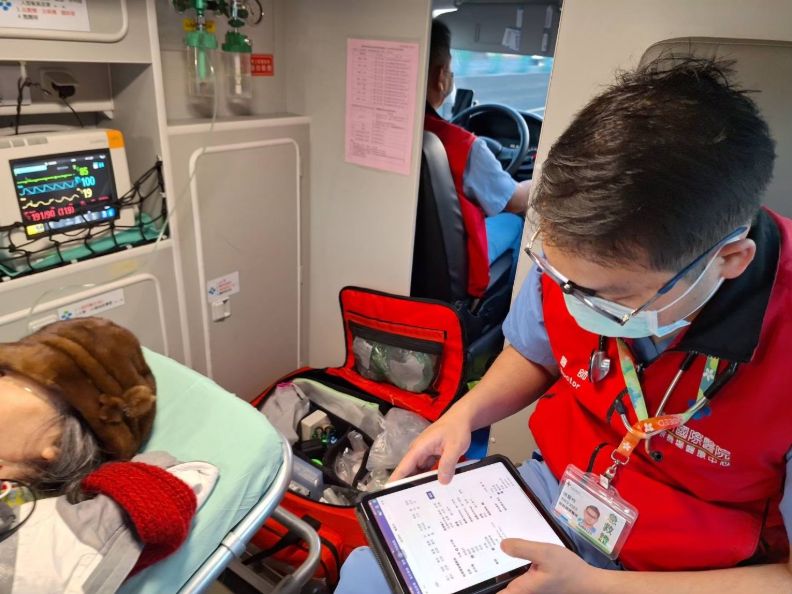

桃園國際機場是到全世界各國重要國家門戶,聯新國際承接桃園國際機場醫療中心逾23年,擔負起桃機國門邊境旅客、員工健康照護及防疫第一線重任。為解決旅客醫療問題與飛行安全,緊急醫療出診為機場醫療中心重要業務之一。然而在這分秒必爭的場域,醫護人員過去需處理多達十幾種、總共17頁的紙本表單。許詩典指出:「重複抄寫不僅耗時,更因護照複雜外文名造成輸入錯誤,影響資料完整性,使醫護人員無法專注於救護工作。」

針對痛點,醫療團隊開發出「桃園國際機場智慧化行動緊急醫療照護系統」,將紙本轉化行動智慧介面輸入,結合電子化表單管理、語音紀錄與OCR辨識,並支援多國語文服務,將原本平均需45分鐘的紙本作業縮短至僅需17分鐘,效率提升近一倍。

同時運用後台管理系統,透過即時監測及數據分析統計,建立疾病分布、發生率及國際病人流行病學等大數據,作為邊境醫療提升及防疫預測依據。該系統成功改善現場作業流程與資料處理效率,強化醫療團隊即時應變能力與服務品質,是醫療機構於高流量公共場域數位化與智慧管理的重要實踐成果。

這項創新將機場急救流程推向無紙化,每年減少近14公斤碳排放量,更讓醫護人員能將精力集中於搶救生命的第一線工作。同時建立起領先亞洲的行動緊急醫療照護系統,為未來與政府機關或企業客戶的合作奠定基礎。

「數位轉型不僅是一個口號,更是一種實踐、一種文化。」許詩典認為,醫院領導者必須具備數位時代的思維,才能有效推動轉型。聯新國際醫院用他們的經驗證明,真正的智慧醫療不是追逐最新科技,而是以人為本,用科技解決真實問題。當數位轉型與人文關懷緊密結合,科技才能成為守護病人安全、提升醫療品質與留住醫護人才的關鍵力量。