電影《大濛》由陳玉勳編劇、執導,方郁婷、柯煒林、曾敬驊、9m88主演,本片在第62屆金馬獎入圍最多項的11個大獎,同時也獲得金馬觀眾票選最佳影片獎。最終本片也是金馬的最大贏家,包辦4項大獎,包含最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計。

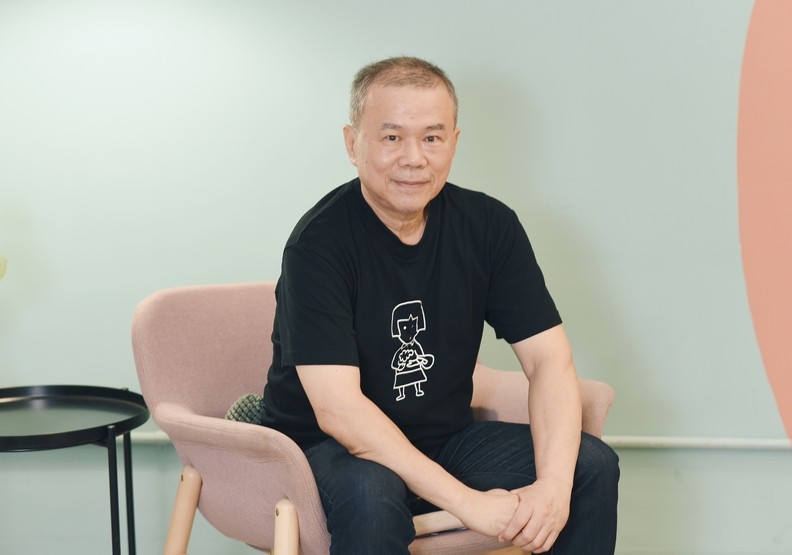

金馬導演陳玉勳繼2020年《消失的情人節》後,再度編導第6部劇情長片《大濛》,與億萬監製葉如芬、李烈黃金鐵三角第4度強強聯手,打造催淚動人的跨時代史詩巨作。

延伸閱讀:《大濛》絕對是台灣電影必看神作!史詩級篇章最扣人心弦的5大亮點

延伸閱讀:方郁婷綻放《大濛》最耀眼的光芒!穿越時空的靈魂,彷彿就是阿月本人

延伸閱讀:柯煒林完美演活《大濛》趙公道一角!充滿生命力的詮釋,用開朗態度面對人生

註:本文無雷,請放心閱讀

《大濛》由方郁婷、柯煒林、曾敬驊、9m88主演,陳以文、蔡昌憲、胡智強、陳俊成、劉冠廷共同演出,故事帶著觀眾重返民國40年代動盪的台灣,感受小人物在時代洪流下,為生存奮鬥的勇氣與情感。

《大濛》無疑是陳玉勳導演生涯最嘔心瀝血的作品,從編劇到執導,他以多年累積的創作能量,細膩重現1950年代的台灣風貌,讓觀眾在大銀幕前,看見一個既陌生又親切的古早台北城。

電影的基底來自白色恐怖的真實歷史,但陳玉勳並未帶有任何批判視角,而是將鏡頭交給那些努力求生的小人物——在大時代的壓力下,他們以極其日常、甚至非常認命的方式活著,反而更顯珍貴動人。

《大濛》這部電影,充滿了陳玉勳最擅長的幽默筆觸,笑點滿滿、節奏輕快,卻又能在不經意的時刻刺入心底,在某些深刻瞬間讓人痛哭流涕。

而深刻美術設計與時代還原,更是《大濛》的靈魂關鍵,電影不僅打造出現代已無法再現的台北街景,更將每一個屋舍、街道、服裝、事物與氛圍都講究到近乎偏執,讓人彷彿走進時光隧道。

冥冥中的力量牽引,成了陳玉勳決定拍攝《大濛》的關鍵

陳玉勳分享,自己拍片的節奏一向很被動。他坦言,每拍完一部電影後,總會遊手好閒一兩年,彷彿需要長時間的放空,才能等到下一個故事真正觸動他。他形容自己的創作狀態是等待式的,「我總是在等待,等待有什麼事情會感動我,我才會寫出來。」

當年《消失的情人節》之後,他再度進入這段慣性的沉澱時光,某一天,他像往常一樣在電腦前隨意瀏覽,剛好意外被白色恐怖相關資料吸引目光。他說,白色恐怖人人都聽過,卻鮮少有人真正深入理解,包括他自己也是。陳玉勳愈看愈覺得其中有某種奇妙的牽引,彷彿冥冥中有股力量正推著他靠近這個題材。

一開始,他只是把閱讀近代史當成消遣,從民國30年代、40年代一路看下來,各種歷史線索前後串連,幾乎都離不開白色恐怖。他逐漸發現,台灣以這個時代為背景的電影其實少得驚人,「大家以為很多,其實很少,肯定沒有超過8部。」自解嚴後至今,這段歷史反而在影視作品中長期缺席。

陳玉勳翻閱大量資料後不禁困惑:為什麼如此動人、如此悲傷的故事,卻鮮少被搬上銀幕?既然台灣早已擁有創作自由,那為什麼不拍?這個疑問成了他內心湧起的推力。

於是,他開始以同理心的角度接近題材,想像受難者家屬的生活與情感,思索他們眼中的那段歲月,以及當他們離開後,世界又留下了什麼樣揮之不去的傷痕。

這些情緒、虧欠與未竟的對話,逐漸成為他書寫故事的方向,他希望從那些被遺落的角度切入,也希望透過《大濛》,重新帶觀眾回望那些曾被沉默的痛與愛。

《大濛》劇本創作過程困難重重,「沒有景寫起來都會心虛」

陳玉勳回憶,《大濛》的故事雛形,其實從一個極為簡單卻深刻的畫面開始:如果一名受難者在過世後,家裡只剩一位妹妹能前來替他收屍,這樣的情境本身就充滿故事性。他便從這個切面出發,逐步往那個年代的悲傷深處探去。

為了讓故事基底更扎實,他做了大量田野調查。那些日子裡,他常因沉浸在資料與歷史之中而失眠,彷彿整個人被拉回那個時代,久久無法抽離。「當年那些人才20、30歲,青春就沒有了,有時候真的很難過。」

他坦言,自己心裡一直想對那些人說些什麼,但又清楚不能用憐憫或同情的語氣,因此試著將這份複雜情緒,化成劇本來述說。

然而,真正動筆後才發現困難重重,故事可以寫,但是否能拍得出來,是另一種挑戰。陳玉勳說,「因為沒有一個場景可以拍出來。」無論是極樂殯儀館,或是國防醫學院的場景重現,都是龐大的工程。但他仍決定「管他的,先照寫!」等寫完後,他反而覺得這部劇本像一場自我消遣,甚至告訴監製拍不了,因為成本實在太高。

他透露,寫劇本時最大卡關之處,就是「沒有景就很難寫」。一想到可能找不到場景、拍不了,他寫起來都會心虛。而語言則是另一道門檻。《大濛》大量使用台語,而台語劇本要在文字與口語之間找到自然的節奏並不容易,還要兼顧在地用語、俚語與口音,都讓他傷透腦筋。

至於人物設定,向來是他自認比較擅長的部分,但這次也無法一口氣到位,過去他習慣拍攝現場邊拍邊改劇本,但這部電影裡多數演員不擅長台語,因此現場即興修稿幾乎不可能,讓劇本創作的壓力更大。

而真正唯一且最現實的考量,就是資金。「美術組不怕難,只怕沒錢。」陳玉勳笑說,如何在有限預算內調度場景、搭建必要空間、思考哪些景可以重複運用,成為整個製作過程最棘手的關卡,每一道美術需求都伴隨著金額的拉鋸,也塑造出這部電影背後最真切的現場難題。

《大濛》曾經差點一度不能拍,陳玉勳:那是我最痛苦的一天

陳玉勳透露,當時他其實同時另外寫了一個劇本,一個是《大濛》,另一個則是輕鬆許多的喜劇片。監製們看完後給出的回饋說,喜劇片很好,但什麼時候拍都可以,反而《大濛》更應該先拍。這個反應讓他既意外又惶恐,「我一直問真的可以嗎?我從頭到尾都不敢相信《大濛》有機會成真。」

然而,籌備的每一天,他仍然不敢相信這部片能完成,從組團隊、做討論、勘景、研究如何搭景,到確定各個場景的所在,每個步驟都充滿未知。

真正讓他心底震盪的,是開拍前幾週某一天,監製突然找他出來,婉轉表示拍攝可能得暫停,「那真的可能是我10幾年來最痛苦的一天。」他帶著沈重的心情回到家,而監製們則去想辦法籌措資金。

「很奇怪,我拍這麼多片以來,從來沒有這樣的感覺,無論如何都想完成這部電影。」他說,那種掏心掏肺後卻可能被迫中止的恐懼,讓他無法接受《大濛》就此停下。所幸在幾週內,他們終於遇到願意伸出援手的貴人,那段時日就像在洗三溫暖一般,情緒不停起伏。

即便如此,進到拍攝階段,他依然戰戰兢兢,深怕拍到一半資金又出問題,結果必須停拍。但好在是拍攝過程異常順利,每天都是好天氣,劇組氣氛愉快,所有人都十分投入。陳玉勳說,「團隊優秀又認真,幾乎沒有超班,甚至還有幾天提早收工,最後更提前一天殺青,彷彿各種力量都在保佑。」

《大濛》殺青後迎來的是漫長的後期製作,這也是長達兩年的孤獨歲月。

超乎想像的美術時代還原,「霧」成了特效最難呈現的部分

在《大濛》拍攝之前,美術設計是最讓陳玉勳既期待又緊張的部分。他回憶,當時美術組情緒緊繃,他自己也擔心能做到什麼程度,因此每一次勘景都像是一場成果發表,像是時代感是否到位、鏡位該怎麼取、景該如何加強,都成了反覆討論的焦點。

真正讓他震撼的,是拍攝火車內場景的那一天。他走進滿是臨演、充滿細節的車廂時,深深有種被帶回民國40年代的感覺,「我好像真的回到那個年代,徹底有穿越時空的感覺,覺得很了不起。」

他形容,那是美術組努力最具體、也最讓人動容的時刻。這些場景,從鹽水岸內影視基地到嘉義、台南的古蹟與街區,再到市場、金山街、福馬林池、歌舞團舞台,這些今日早已不復存在的場景,都被金馬美術大師王誌成與團隊變魔術般地重建出來。

而在後期製作上,最辛苦的莫過於「霧」。陳玉勳透露,自己不喜歡現場放煙,因為那對人不健康,因此一開始就決定所有霧氣都用特效製作,這樣才能呈現他心中那種朦朧又不失質地的氛圍。

然而挑戰也跟著出現,只要後期調色一動,反差一拉高,精心製作的霧氣就會消失。他們只能一次又一次來回調整,把霧調深、再調淡,不斷嘗試各種方式,直到找到最適合《大濛》的狀態。

相較之下,其他特效場景因為有歷史資料與照片可參考,可以透過建模相對順利進行,唯獨霧是最難、最花時間的部分,特效團隊為此花了至少一年半的時間,才成就出如今觀眾在銀幕上看到的那片迷濛世界。

真正了解歷史,才讓《大濛》如此深刻而動人

陳玉勳談到,《大濛》之所以能以細膩但不失溫度的方式處理敏感題材,關鍵在於前期功課做得夠深、夠廣。他找了大量顧問、閱讀大量史料,讓自己真正「走進」白色恐怖的年代,「當我真的進到那個年代以後,才更能理解,原來是這樣、原來是那樣。」

在研究過程中,他意識到白色恐怖中的受害者群像有多麼龐雜且複雜,有本省人、也有外省人;有軍人、也有平民。被捕的人有些確實涉入政治、有些則是完全無辜;有人是地下黨員,也有人從容就義。

每個生命都有不一樣的軌跡,因此他更明白,「我沒有辦法對他們講什麼,他們不見得需要我同情或憐憫。」這份理解,也讓陳玉勳以更謙卑的姿態書寫這段歷史。

他認為,《大濛》某個層面其實是一部「俠義電影」,只是沒有武功、沒有刀劍,而是呈現台灣始終存在的一種精神。在社會發生危難時,總有人願意挺身而出,去救、去幫、去承擔,他覺得那是一種優良而真實的傳統,值得被記錄與傳承。

創作這部電影的核心理念,其實並不只關於過去,也與當下與未來緊密相關。陳玉勳想說的是,「我們現在的風景,都是前人建立的,我們也應該建立很好的一片風景給後人。」他強調,每一個人都應該成為別人的美好風景,而那些能讓他人的生命變得更好的行動、成就,正是《大濛》最重要的信念所在。