全球真的被稀土逼瘋了!這場攸關新能源、國防科技與電子產業命脈的資源爭奪戰,已從地緣政治角力升級為生技對決。美國為突破中國「稀土長城」,不僅四處尋找盟友與新礦源,最近更公布震撼消息——從病毒身上提煉稀土;中國也亮出「稀土吸塵器」烏毛蕨。一個從病毒下手,一個從植物反制,中美各自掌握了什麼關鍵技術?

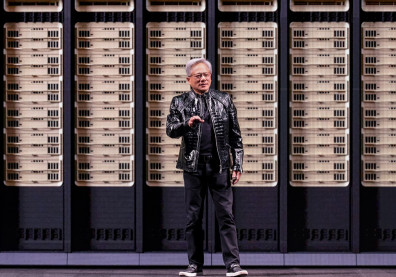

就在中美稀土戰白熱化之際,11月17日,美國加州大學柏克萊分校官網發布震撼消息。

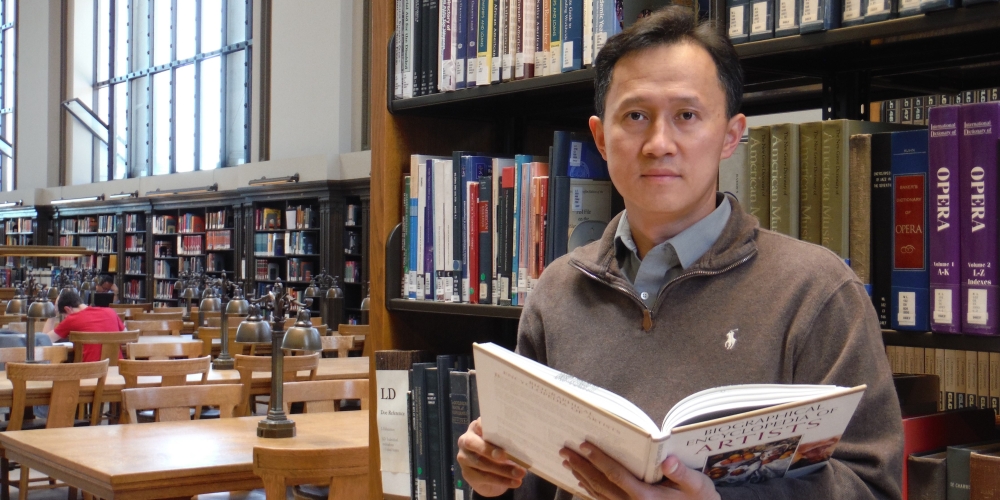

該校生物工程學教授兼勞倫斯柏克萊國家實驗室科學家李頌吾(Seung-Wuk Lee,音譯)率領團隊,成功透過基因工程改造噬菌體(專門感染細菌的病毒),將其化身為「智慧海綿」,能從稀土礦場的廢水、排水中,捕獲到稀土金屬。

噬菌體是自然界中最古老的生物實體之一,結構簡單卻極其高效。李頌吾團隊的創新之處在於,他們透過精密的基因編輯技術,在噬菌體的蛋白質外殼上,植入特殊的稀土結合位點。這些位點能識別並專一性吸附特定的稀土元素,如釹、鏑或鋱等。

遠見會員 限定文章

時刻掌握趨勢 時刻都有遠見

- ✓ 免費瀏覽 每天 1 篇限定文章

- ✓ 文章收藏 喜愛好文隨時回看

- ✓ 會員專屬 主題型知識轉譯包

- ✓ 會員獨享 生日禮百元購物金

成為訂戶,

即可瀏覽全部「限定文章」