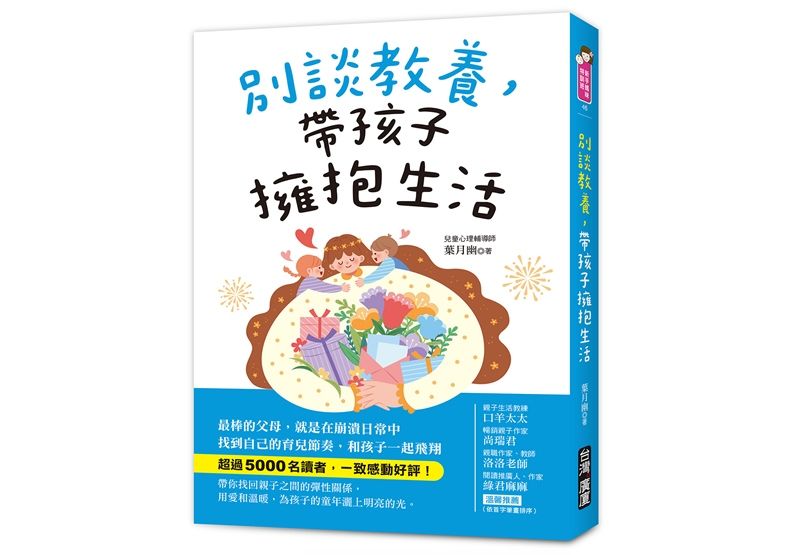

為人父母是世上最艱鉅的工作,卻常被各種「高標準」與指責壓得喘不過氣。孩子的行為並非全由父母決定,我們都有不足與侷限,也會犯錯,但這並不代表失敗。真正的力量,是接納不完美的自己,溫柔看待過去,專注當下與未來,與孩子共同成長。(本文節錄自《別談教養,帶孩子擁抱生活》一書,作者:葉月幽,台灣廣廈出版,以下為摘文。)

很多父母們會發現,自從有了孩子,似乎生活就不是自己的了。隨便哪一個親戚長輩,七大姑八大姨,甚至街坊鄰居,都可以對我們帶孩子的方式指手畫腳、品頭論足。

我們經常會聽到:「不就是一個孩子嗎,有什麼難的?」「不就是這點事嗎,你應該怎樣怎樣。」「老一輩不都是這麼過來的,怎麼就你問題多?」似乎所有的語言都暗示著,養孩子是一件很容易的事,如果你覺得累,那是因為你做得不夠好。

不知道大家有沒有聽過這樣的論調:「孩子的錯都是父母的錯。」「沒有教不好的孩子,只有不會教的父母。」「父母是正本,孩子是影本,如果想修改影本,就要先修改正本。」……

這一系列言論的出發點是好的,也並非毫無道理,但這樣的宣導,無形之中給父母們帶來了巨大的壓力。似乎只要孩子有哪一點表現不好,父母就要先被拉出來批判一頓,無臉見人。

然而,如果把父母也看成是一種職業的話,那和其他職業相比,養育一個孩子真的可以算是世界上最困難的工作了。

一個哇哇亂哭的小傢伙就這麼突然出現,沒有任何說明書,自帶的最常見的運行程式就是哭,怎麼會不叫新手爸媽們手忙腳亂呢?

好在現在網路發達,資訊豐富,趕忙到處查找資料,四處求助。於是乎,各種專家說、理論說、書上說、長輩說就如轟炸的炮火,讓人無所適從。

我有一個朋友,性格風風火火,講話乾脆俐落。可她的女兒偏偏比較安靜內斂,情感很豐富,同時也很敏感。朋友看到孩子的行為,總覺得和自己想像中的不一樣,於是就去對照那些育兒書籍,想看看這孩子究竟出了什麼問題。

在比對了一條條資料之後,她得出了一個結論──這孩子安全感不足。於是就整天憂心忡忡:這孩子到底有什麼心理陰影?是我造成的嗎?根據「3歲看大、7歲看老」的理論,我已經耽誤了她一生嗎?

同樣,也有不少媽媽向我詢問:「母乳真的會大幅影響免疫力嗎?我只餵了幾個月怎麼辦?」「我曾經用哭聲免疫法,把孩子關進黑屋子。會不會造成孩子的陰影?有什麼辦法能彌補嗎?」「我在孩子三歲之前曾經離開過他一段日子,結果他現在真的很缺乏安全感。我後悔死了,我該怎麼辦?」

在一些有關哺乳和斷奶、哄睡和分床、工作和家庭的話題下,可以看到為數眾多的父母們在自責、擔憂、糾結、恐慌。

我們往往對父母不太寬容,尤其是隨著新育兒理念的發展,人們愈來愈認識到家庭教育對於孩子的重要性,於是各種言論和理念就開始偏向對父母的「高標準」和「高要求」。在現在這個社會,孩子一旦出現了某些「不良」行為,父母總是首先受到指責的那個人。

將孩子的所有問題都歸結於父母,這是一種簡單粗暴且不負責任的邏輯。且不說孩子天生自帶的人格特質就決定了他不會是一張白紙,任你塗抹。只要整體上給孩子的愛充足,即便是父母的某些行為對孩子造成了一些影響,我也不覺得這就是一件無法挽回、不可饒恕的罪過。

(延伸閱讀│真正的愛,是適度讓孩子品嚐失敗:「這3個字」別對孩子說)

我們來這世上一遭,有自己需要成長的功課。同樣,孩子也有他們自己的功課。希望自己成為一個完美媽媽,對孩子只有滋養沒有傷害,似乎這樣就可以成就孩子幸福快樂的一生,這種想法,其實也是一種自我中心主義。

為人父母,其實是我們和孩子彼此陪伴、共同成長,而不是讓自己成為完美的化身,時時刻刻保持正確。

這世上沒有什麼是「必須」要怎樣的,一旦陷入「必須」的執念裡,我們就會給自己設立很多的標準和規則。要麼擔心自己做了什麼傷害了孩子而焦慮不安,要麼擔心自己沒做什麼耽誤了孩子而後悔自責。

如果父母總是陷在這樣的情緒裡,那麼即便是一直陪伴在孩子身邊,孩子也感受不到平靜和安寧。

對待孩子的方式很重要,然而更重要的,是你能否坦然地面對自己的內心,看見眼前真實的孩子,而不是活在自己的腦海中。

成為一個內心強大的人,大概是所有人的願望。然而真正的內心強大,不是指我們把所有的事情都做正確做完美,而是能夠接受自己的侷限,承認自己也有脆弱、不足,接受自己可以是一個不完美的母親。

親愛的父母們,你們當初所做出的選擇,都是當時的你們所能做出的最好選擇。你盡了自己最大的能力給了孩子愛和關照,所以請不要自責、內疚、後悔。

生而為人,我們可以寬容,甚至尊重自己作為人必定會有的侷限,溫柔地對待自己,而不是看到什麼就揮起鞭子鞭韃。

如果哪位專家、哪篇文章所宣講的育兒理念,是用威脅、恐嚇的方式,讓你看了後覺得焦慮、驚慌、恐懼、後悔,那麼這種宣傳資訊的方式本身就有違「無條件式教養[*註1]」。

我們可能會有失誤,但失誤不是罪行。不必給自己貼上負面的標籤,也不必自責甚至有罪惡感。可以改變的是你的行為,而不是去譴責你這個人。指責自己過去「應該」怎樣並沒有建設性意義,重要的是你現在怎樣,以及你想去往何方。

孩子選擇了你,就是為了引領你成為他最好的父母。

(延伸閱讀│承認沒有完美的父母:告別父母代表放下對理想父母的渴望)

[*註1:美國心理學家艾菲‧ 科恩在其著作《愛孩子,不必談條件》(商周出版)中提出「無條件式教養(Unconditional Parenting)」的概念,傳統的獎懲式教育容易讓孩子將自我價值與表現掛鉤,影響自尊與內在動機。而無條件的愛能提供情感安全感,幫助孩子建立健康的自我認同,避免因外在評價而影響成長。]