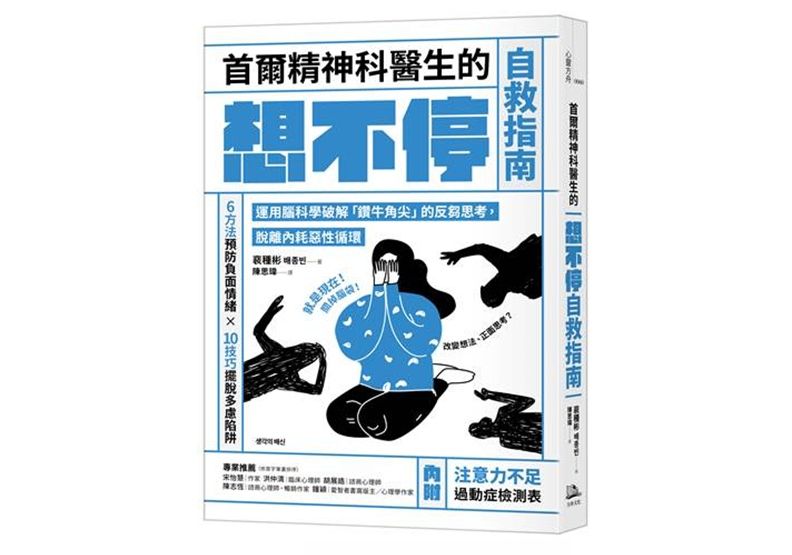

在持續苦惱的過程中,「愈深入思考就愈能做出正確選擇」的後設認知信念會產生作用。這種信念會讓人擔心快速決定下所做的也許不是好選擇,但研究決策的心理學實驗顯示,思考時間長不一定代表就能做出正確選擇。(本文節錄自《首爾精神科醫生的想不停自救指南》一書,作者:裵種彬,方舟文化出版,以下為摘文。)

荷蘭拉德堡德大學(Radboud Universiteit Nijmegen)的研究團隊曾以足球專家和非專家為研究對象,進行了預測足球比賽勝負的實驗。

研究團隊把研究對象分成了3組:

有趣的是,不管是專家還是非專家,都是花長時間深思熟慮的那組預測準確率最低。

專家之中無意識選擇的人,比深思熟慮的人預測準確度高;而非專家的人則是在短時間內匆忙選擇的人準確度較高。

研究團隊對此研究結果做了以下說明:無意識選擇或短時間選擇時,只根據重要資訊做決定;但經長時間思考,便會把重要和不重要的資訊全考慮進去,因此反而增加了選錯的可能性。

雖然足球比賽優勝隊伍的預測和生活中各種選擇間存在明顯差異,但若考慮到研究結果,認為「想愈多選對的可能性愈大」的信念就不對了。

因此,選擇時與其反覆思考各種因素,想要百分之百確定,不如在適當時間內根據重要因素來做決定,這樣才有助於做出正確的選擇。

研究結果顯示,隨機選擇後迅速行動,會比長時間苦惱後的選擇令人更滿意。

芝加哥大學(University of Chicago)的研究團隊曾經研究擲硬幣是否有助於選擇,以及人們對那個選擇是否滿意。

該研究團隊架設了一個網站,這個網站能讓研究參與者在網頁上丟硬幣,網頁會隨機出現正面或反面。

研究參與者最常煩惱的問題是:「要辭職嗎?」接下來依序是:「要斷絕關係嗎?」、「要復學嗎?」還有:「要創業嗎?」

最後,團隊對於參與者是否遵循擲硬幣結果、參與者在兩個月及六個月後是否幸福,以及對自己的選擇是否感到滿意,全都做了評估。

有趣的是,依照丟硬幣結果付諸行動的人在兩個月和六個月後是更幸福的,而且他們也對自己的選擇感到滿意。尤其是那些立即付諸行動的參與者,他們的幸福度與滿意度很高。

研究結果顯示,做重要選擇時,合理地做決策固然重要,但若想有幸福且滿意的人生,在適當時機把選擇付諸行動是很重要的。

(延伸閱讀│一生做的所有決定,累積到最後就是人生!讓每次「決斷」,打開更好的可能)

先審視自己

選擇時猶豫不決的原因常常是因為不確定想要什麼。自己喜歡什麼、做什麼事會感到幸福、什麼事物很重要,這些對於做決定來說,都是很關鍵的。

若覺得某個問題很難以選擇,深思熟慮之後也無法做出決定,那就對自己拋一個和問題相關的提問吧!這麼做有助於下決定。

例如假使本來的問題是:「跟他繼續交往比較好,還是分手好?」請把這個問題改成:「和他繼續交往或分手,我更想要哪一個?」

有時兩種不一樣的欲望會引發矛盾,而當兩種欲望衝突時我們就要思考,滿足怎樣的欲望才算是真正為自己而走的道路。

對珉碩而言,一邊是想維持關係的欲望,另一邊是想清理掉傷害他的關係後,再去找一段新關係的欲望,他需要思考滿足哪一種欲望才是對自己有幫助的。愈明白自己和自己的欲望,選擇就會愈簡單明確。

對後悔的恐懼

是否會選錯或以後是否會後悔的焦慮感也會影響選擇,讓人一再拖延。雖然廈情因焦慮而認為公司的工作不適合自己,但她還是沒辦法辭職。

有人相信選擇是有正確答案的,廈情的焦慮就是受這種信念的影響。在選擇的十字路口上,她認為只有一個方向是對的,別的選擇便是錯誤答案,因而產生了恐懼。

然而,大多數的人生問題都沒有對錯,反而是做出選擇後要怎麼生活比選擇了什麼更重要。

與其一直煩惱要不要辭職,更重要的是在辭職後好好了解新職場與新事業,並盡最大的努力去做;若續留原公司,重要的便是該要用怎樣的態度和心態工作。

換言之,害怕選錯答案而一直苦惱的行為,只是在不必要的地方消耗自己的時間和精力而已。

我們的選擇造就了人生的道路。長時間思考不代表就能做出正確選擇。雖然選擇有時很難,但如果我們記得自己才是人生的主人,誠實面對自己的欲望,我們就能在面對各種人生問題時有自信地選擇並行動。

(延伸閱讀│新的一年試一次清空練習!6個提問幫你斷捨離,讓人生減量更幸福)