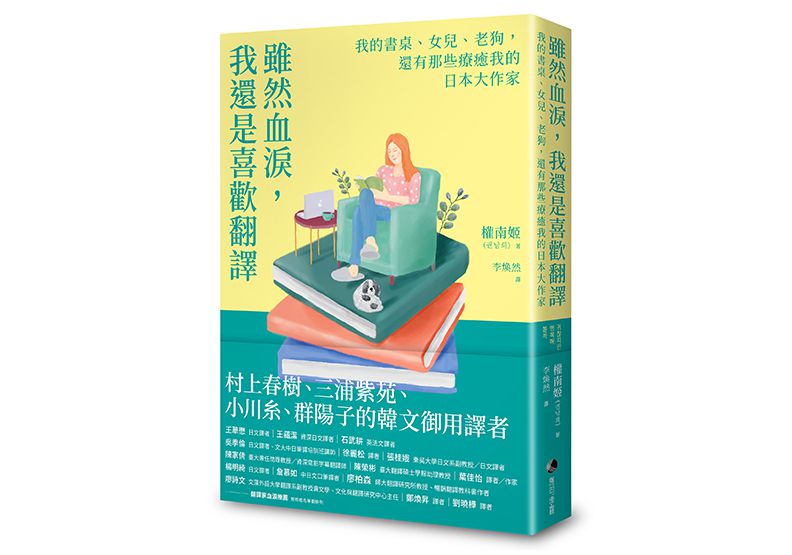

編按:小川糸在後記裡寫道,她看著害怕死亡的母親,便決定寫下這本書。散文集《針與糸》裡則提到「假如我在平穩的家庭出生長大的話、母親不是個會使用暴力的人的話,現在的我還能像這樣一邊寫作一邊活下去嗎?」(本文摘自《雖然血淚,我還是喜歡翻譯》,作者為權南姬,以下為摘文。)

與日本療癒系小說家小川糸見面

一直很想見上一面的小說家小川糸女士來到了韓國,在翻譯了她從出道作《蝸牛食堂》、《趁熱品嚐》到《山茶花文具店》等主要作品的機緣下,我受邀參加她訪韓行程中與作家金荷娜的訪談,以及由日本大使館主辦的晚宴。我所翻譯的小說作家訪韓這件事,原本是最恐怖的(因為我不喜歡出席正式場合),但我卻第一次高興地飛奔過去。

作家金荷娜與小川糸女士的訪談非常精采,節奏十分流暢,即便有口譯在場,也絲毫不受影響。就像事先準備過似的,他們契合的Tiki-taka與充實的內容,讓列席的人們無不讚不絕口。作家金荷娜的主持能力與機智自然不用多說,小川糸女士也宛如主播般沉穩地侃侃而談。

訪談結束後,在前往日本大使館的車上,我和小川女士並肩而坐,東家長西家短地聊著天。「我有個這樣的女兒,」說完我展示了手機背景上的貞夏給她看,小川女士在說了「好漂亮啊」、「好可愛啊」等禮貌性的寒暄後,問我和女兒是否都有融洽地好好相處。

哎呦!我們常常鬥嘴,媽媽和女兒就是愛恨交加的關係,是不是?小川女士您也有和媽媽吵架的時候吧?

我如此說道,她接著表示同感:「沒錯,媽媽和女兒的關係真的就是那樣。」由於她十分強烈地表達共鳴,我就想長得這麼善良又端莊的人,怎麼會有不聽媽媽的話而頂撞的時候呢?看起來這麼聽話的小系女士,有哪個媽媽會責備呢?於是我只把它當成是日本人出於禮貌的反應。

日本大使館的晚宴來了很多人,但氣氛很溫馨,套餐料理也很出色。「這十年,當小川糸女士成為如此受到款待的作家時,我都做了些什麼呢?」我突然出現了這樣的想法。無論如何,這次與作家的會面真是意想不到地愉快。(其實更愉快的是見到了作家金荷娜與作家鄭世朗,這個事實是不是應該保密呢?)

小川糸的回覆郵件

很巧的是,在與小川糸女士見面那天,已簽約的《洋食堂小川》(原文書名《洋食小川》)截稿後的隔天,另一個出版社傳來了她的新書《針與糸》(原文書名《針と糸》)的工作委託。因為那絕妙的時機十分有趣,於是我透過郵件告訴小川糸女士,結果收到了回信,信中除了「很高興能透過《針與糸》再次結緣」的寒暄以外,還有「在訪談中有稍微提到的書在上週出版了,書名是《獅子的點心》(原文書名《ライオンのおやつ》)」這樣的新書消息。在訪談中,對於作家金荷娜的問題「下一部作品是什麼樣子呢?」她回答道:

我正在寫癌症末期患者在安寧病房中度過剩餘日子,每天下午三點吃什麼點心的故事。

我就覺得那種題材很符合小川糸女士的風格,那本書終於問世了。

我立刻入手閱讀,《獅子的點心》一如往常地是本溫暖而療癒的小川糸式小說,不過作者後記裡提及母親的故事令人震驚。「有哪個媽媽會對這麼善良的女兒……」與我先前的想法不同,她的母親對待女兒的粗暴程度簡直稱得上虐待。

令人驚訝的真實人生

為了擺脫那樣的母親,據說小川女士早早離開了家,之後就斷絕了聯繫過自己的日子。幾年前,母親罹患了癌症,在得知餘命之後,向女兒打了通電話,兩個人才再度重逢。身為癌症患者的母親連輕度失智症狀都出現了,她對於這樣的母親感到憐憫,儘管時間短暫,似乎還是一起溫暖地度過了剩餘的時光。作者後記裡寫道,她看著害怕死亡的母親,便決定寫下這本名為《獅子的點心》的書。散文集《針與糸》裡則提到

假如我在平穩的家庭出生長大的話、母親不是個會使用暴力的人的話,現在的我還能像這樣一邊寫作一邊活下去嗎?

去年夏天在首爾見面時,她對於媽媽和女兒的愛恨關係,反應的是她的真心話。因為當時的小川女士在採訪中一次也沒有提到關於母親的事,所以我完全不得而知。(我原本是這麼想的,不過因為《針與糸》是在見到她以前出版的,所以我承認是我的資訊能力低落。)

小川女士直到母親去世後,才如洪水一般道出母親的故事,在作者後記、散文、部落格裡,就算寫上一本小說都不夠,對於這樣的母親到底有多少想說的話呢?一直以來,她在正式場合唯一提起過的娘家家人只有養大自己的外婆。無論如何,與母親多年的心結至少在臨死前得以釋放,實屬萬幸。據說她現在簡單樸素地做了個佛壇,每天一面祈禱、一面開啟新的一天。雖說是帶給自己痛苦記憶的母親,但所謂血緣就是這麼一回事吧?

總而言之,因為不知道每個人有著什麼樣痛苦的歷史,所以絕對不要提起關於家人的話題,這是我再度反覆思索到的事情。