當我們「無法愛人」,亦即「無法對我們心愛的人付出愛」,這會讓我們感到最深切的罪惡感。我們天生就有強烈的「愛人」欲望,強烈到可以說,我們是「為了愛人而來到這世間」的。

因此,當我們傷害心愛的人時,我們會感到強烈的罪惡感而自責,當看到心愛的人受苦,我們也會心生罪惡感,責怪沒用的自己。

當罪惡感愈來愈強烈,便會逐漸麻痺而感覺不到。這就是「無法愛人所產生的罪惡感」,也因此會逐漸感覺不到愛。我有時會看到「無法愛任何人」、「覺得自己沒什麼愛」的人,推測那是處於罪惡感麻痺,以致愛也麻痺的狀態吧。

儘管長大成人後,這些記憶會變淡,可我們本來就是深愛父母的,因此,當父母一天到晚爭吵,或是顯得不太幸福時,我們便會覺得那是我們的責任而懷抱罪惡感。

也因此,小孩都很喜歡幫助父母,立志成為父母的好幫手。但是,小孩的這種心思,父母通常無法領會。父母也是,正因為愛著小孩,當無法好好愛他們,或是變得情緒化時,便會產生強烈的罪惡感。

可以說,正因為彼此相愛,才會產生罪惡感。結果是,兩個有罪惡感的人相結合,形成黏結關係,這點之前已經說明過了。

圖/當父母一天到晚爭吵,或是顯得不太幸福時,我們會覺得那是我們的責任而懷抱著罪惡感。(僅為情境配圖,取自shutterstock)

圖/當父母一天到晚爭吵,或是顯得不太幸福時,我們會覺得那是我們的責任而懷抱著罪惡感。(僅為情境配圖,取自shutterstock)

愈是想愛,愈是無法好好地愛

伴侶關係、朋友關係,乃至職場上的人際關係等各種場合,都會發生這樣的事。有時,無法幫助愛人的罪惡感,反而會讓人衍生想破壞關係的衝動,有時,罪惡感還會讓人懲罰自己而拒絕交朋友。

此外,儘管通常意識不到,這樣的罪惡感會讓人在職場上招來傷害自己的人際關係,而且這種例子不乏多見。下一節我還會詳加介紹,總之,擁有強烈的愛,而且愈想愛人愈是無法愛人的話,就會抱持強烈的罪惡感,逐漸構築起無法幸福快樂的人際關係。

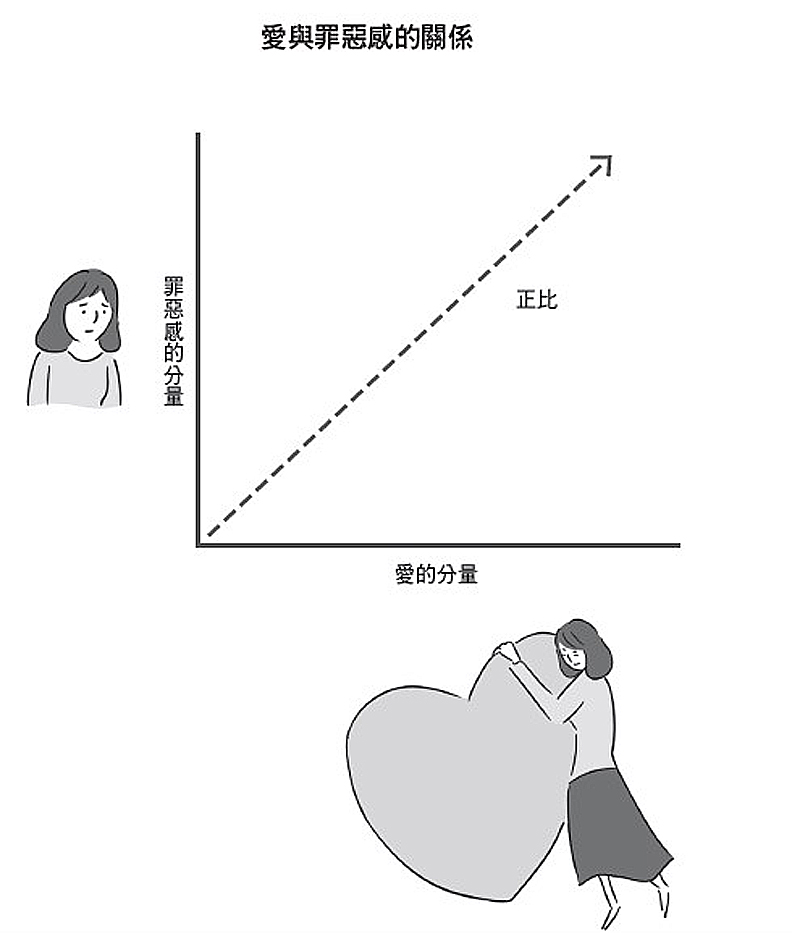

愛與罪惡感成正比

愛愈強烈,罪惡感就愈強烈

比方說,當孩子發生什麼意外時,很多母親會心想:「是我害的……」懷有強烈的罪惡感。這是因為母親相當愛著孩子的關係。還有,忍痛選擇與心愛的戀人分手時,心想:「都是因為我做了這麼過分的事,我從此以後再也沒資格獲得幸福了。」而心懷罪惡感,也是因為你相當愛著對方的緣故。

我經常聽到這樣的事,於是開始認為,正因為愛得太強烈,所以容易產生強烈的罪惡感。換句話說,罪惡感與愛的分量成正比。

因此,如果你對某事懷有強烈的罪惡感,表示你也對那件事懷有同樣強烈的愛。

因父母不合而自責,拒幸福於門外

有位小姐老是談那種「不會快樂的戀愛」,我看出她一副深以為「我不可以幸福」、「我沒有快樂的資格」,便決定找出原因。

於是,我們開始聊她的童年往事。

從小,她的父母經常吵架。父親其實是個很溫和的人,但個性脆弱,經常酗酒,三杯黃湯下肚便開始痛罵母親,有時還會動起拳頭。母親本來是個很開朗的人,但個性不服輸,經常指責父親,此時,父親便會抓狂而暴力相向。她好幾次看見母親在廁所哭泣,心痛不已。

到了她青春期的時候,父母依然每天吵得不可開交,為此,她曾力勸父母離婚。

而原本開朗的母親在家老是悶悶不樂,愁容滿面。

看到這種狀況,這位小姐感到莫可奈何的無力感,經常自責:「我沒辦法幫助爸媽,沒辦法讓媽媽展露笑容,我是個沒用的人。」每當父母開始吵架,她便擺脫不了「我幫不上忙,我使不上力」的罪惡感。這種經驗深深植入她的潛意識中,讓她產生執念:「不能幫助父母的我,根本沒資格獲得幸福。」

當然,她本人並未意識到這種罪惡感、無力感。但只要聽她說話,就能知道她有多麼愛她的父母,多麼想幫助他們。她因為懷抱著無法幫助父母的罪惡感,於是拒絕讓自己獲得幸福快樂。

我對她的建議是:不要把這股感受與罪惡感連結,而是與愛連結。

她已經想方設法讓父母和好、已經安慰了哭泣的母親、已經挺身面對暴力相向的父親……我告訴她,或許她不能讓父母重修舊好,但這些完全是她出於愛所採取的行動,一點錯也沒有。

我對她說,只有她獲得幸福快樂,她才能夠幫助父母。

「妳想想看,當妳有了幸福美滿的婚姻,妳才能自信滿滿地說:『我今天所擁有的一切,都是爸爸、媽媽給我的!』不是嗎?當妳的父母聽到這句話,會怎麼想呢?

他們應該會覺得,他們得到了妳的原諒,並會以妳這個女兒為榮吧。」

圖/愛與罪惡感正比。采實文化提供

圖/愛與罪惡感正比。采實文化提供

心理師想對你說愛愈強烈,罪惡感便愈強烈。不要聚焦於罪惡感,而是聚焦於罪惡感後面的那份愛,你就會原諒自己,並允許自己獲得幸福。

本文節錄自:《擺脫習慣性自責的47個練習》一書,根本裕幸著,林美琪譯,采實文化出版。

本文節錄自:《擺脫習慣性自責的47個練習》一書,根本裕幸著,林美琪譯,采實文化出版。