讚美孩子很重要,在讚美時心懷真誠更重要。藉由在運動場旁的舉動,孩子可以看出父母重視什麼事情。有的父母在場外的舉動清楚告訴孩子:獲勝是唯一重要的事。

九歲的羅比剛加入小聯盟球隊。他不是個最棒的選手,但是很能享受打球的樂趣,

他在練習時學到了運動技巧,也學到很多社會技巧。大部分時間他都很努力,也表現得不錯。然而有一天,他出場比賽時似乎心不在焉。他的媽媽站在場外,瘋狂尖叫他們這隊會贏。只要羅比站上打擊位置或者有球往羅比那邊飛過去,媽媽的尖叫聲就會變得特別激烈。媽媽越尖叫,他就顯得越笨拙、越猶豫。

事後,他的球隊輸了。媽媽說:「沒關係,你已經盡力了。」但有鑑於她在場邊的表現,再加上她說這句話的語調,羅比知道媽媽並不是真的不在意。

總有些時候我們會對孩子的表現失望,這時沒必要隱藏自己的感覺。因為我們的感覺不是重點,重點是孩子對自己的努力有什麼感覺。假使最後結果不盡如人意,孩子也知道,那麼,我們要試著別那麼強調我們的失望。

就像羅比最需要的是媽媽的擁抱與安慰,他需要知道無論誰贏,媽媽都會站在他的那一邊。

我們必須牢記在心,參加運動競賽時,最重要的是讓孩子學到運動家的精神,和團隊一起合作,盡最大的努力,並從中得到樂趣。畢竟,我們對孩子的期望不應該影響孩子的人生,他自己的目標與夢想才重要。

父母的想法和行為越能趨於一致,便越能成為孩子的楷模。不過這實在是件難事。

一方面,我們希望孩子能在大多數時間做到心口一致。另一方面我們又希望孩子能慢慢學會,什麼時候應該全然誠實,什麼時候應該把某些話放在心裡。我們不希望見到孩子變得虛偽,但我們又希望孩子能有禮貌的體諒他人的感受。

教孩子有禮貌、懂禮節,常說「請」、「謝謝」、「對不起」,是很重要的,但其實我們更希望的是,能教導口頭禮貌之外的事─我們希望他能發自內心的感謝他人的體貼與慷慨。不過,這並不容易做到,最好的方法就是以身作則,在親切與坦白之間、在誠實與禮貌之間取得平衡,以身教讓孩子看見我們應如何協調這些複雜但又十分重要的社會溝通技巧

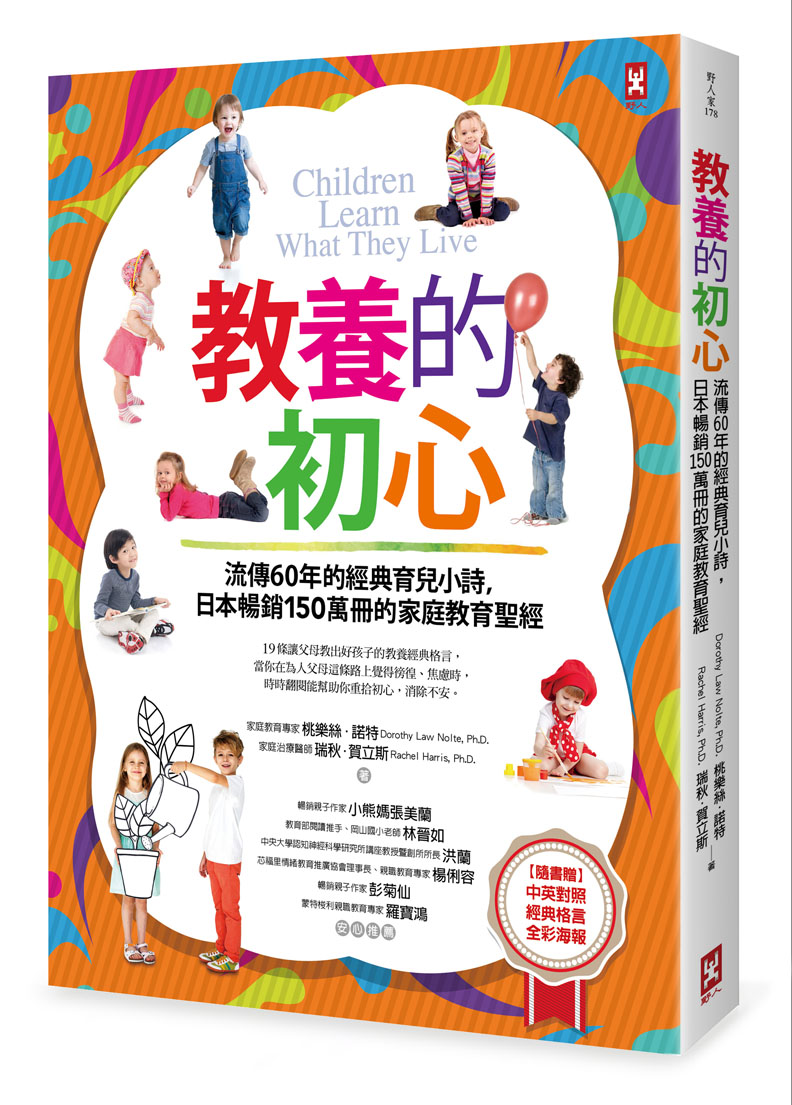

本文節錄自:《教養的初心》一書, 桃樂絲.諾特、瑞秋.賀立斯著,野人出版。

圖片來源:pixabay