藥房與藥行

香港最早的西藥房,名為「香港大藥房」(Hong Kong Dispensary),於1841 年5 月在上環掘斷山街(後併入荷李活道)的「佔領角」(於1870 年代改為「大笪地」)內開設,主要出售藥物予駐港英軍。

1878 年,該藥房被一位屈臣醫生收購,稍後易名為A. S. Watsons(屈臣氏), 1886 年改組為有限公司。

屈臣氏除售賣西藥外,亦經營中藥的膏丹丸散和化妝品。但最著名的為於1876 年設廠生產及銷售一種早期稱為「荷蘭水」的汽水。

早於1860 年代,「香港大藥房」已遷往皇后大道中36 號(現興瑋大廈所在)。差不多同時,附近亦有同樣生產汽水的「威建」及「德建」(Victoria)藥房,毗鄰亦有一孻仁藥房,以及位於51 號的佛蘭西(French)藥房。

1900 年,位於永樂街41 號的瑞昌疋頭店藥行開業,經營多種中西成藥,司理人為何華生。

約1904 年,屈臣氏藥房遷往德輔道中亞力山打行(歷山大廈)。

1910 年起,著名的宜華及中華大藥房,在皇后大道中開業。同時開業的還有一間安寧大藥房(Colonial Dispensary)。

1920 至1930 年代,不少藥房和西藥行在永樂街及附近的德輔道中、皇后大道中以至永吉街一帶開設。因附近的干諾道有多座大洋船及內河船碼頭,加上這一帶開設有多間廉價酒店、客棧和旅館,除供旅客入住外,亦為私娼活動及「交易」陽台,所以這一帶若干間藥行除售賣各種西藥外,也有售賣「催情」及治療「風流病」的藥物。

當時較大規模的藥房及藥行,計有新世界、聯邦、中德、惠民、世和堂、天壽堂及柏林等。1938 年時約有七十多間。該行業的商會為「香港藥行商會」。

內地抗戰期間,西藥銷售大增,香港各藥房及藥行均獲厚利。

和平後,更多西藥房及藥行在香港開設,包括永寧、光華、全球、勝利、世和、東亞、先寧、一鳴、民興、長城、香江、威靈、益群及張錦記等。

1950 年代起,藥房及藥行行業十分蓬勃,因應對內地禁運而引發的強大需求,不少西藥如盤尼西林等,用明或暗(如走私等)的渠道輸入內地。部分藥行及藥房亦兼售化妝品,尤以永樂街及德輔道中一帶為多。

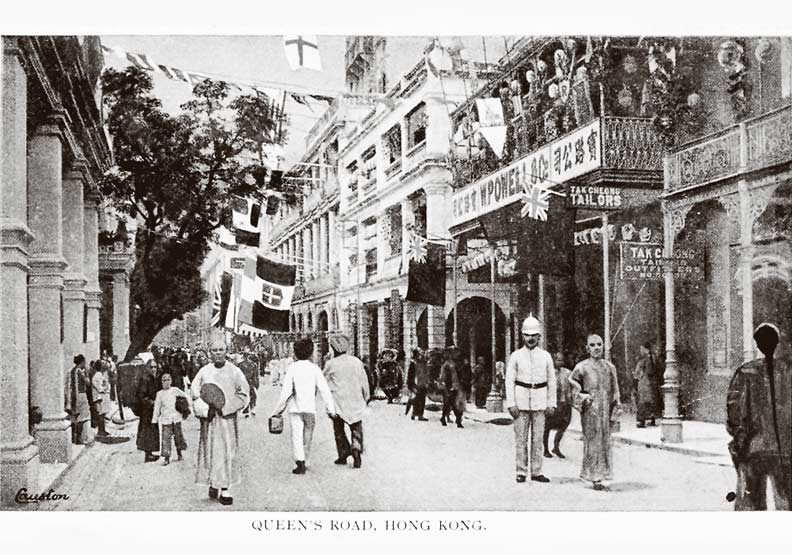

圖說:由昭隆街東望皇后大道中,約1910 年。右方為寶路公司,其東鄰為屈臣氏藥房及汽水房(廠)。豎起多面旗幟的是舊香港會所,現時為娛樂行。

本文節錄自:《香港華洋行業百年 -- 工業與服務業篇》一書,鄭寶鴻著,商務印書館(香港)有限公司出版。

本文節錄自:《香港華洋行業百年 -- 工業與服務業篇》一書,鄭寶鴻著,商務印書館(香港)有限公司出版。