光緒11年(1885年)9月時,慈禧太后詔改福建巡撫為臺灣巡撫,至光緒13年(1887年)首任臺灣巡撫劉銘傳履新後,臺灣與福建省終於在光緒14年(1888年)3月3日正式分治,臺灣省下設臺北、臺灣、臺南三府。

最初道臺劉璈受命於福建巡撫岑毓英指示,在清代彰化縣勘定大甲溪和大肚間的貓霧捒、上橋頭、下橋頭、烏日莊等四處,認為其「平疇沃壤,山環水繞,最為富庶」、「尤為鐘靈開陽之所……,實可大作都會」,後來彰化縣知縣朱廷幹認為下橋仔頭為最適合之地,並經劉璈和岑毓英贊同與認可。等劉銘傳親自勘察下橋仔頭後,確認「大墩地方,襟山帶海,控制南北,實天造省會之基」,而上呈給清廷的奏摺中也提到「該處地勢平衍,氣局開展,襟山帶海,控制全臺,實堪建立省城」。

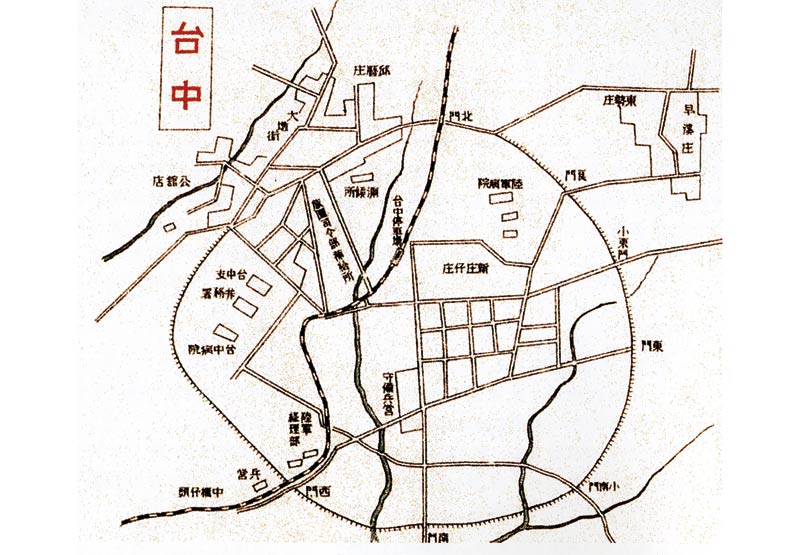

圖說:大正5年(1916年)臺中省城範圍圖,標有東門、西門、南門、北門、小東門、小南門六個城門的位址。(引自《伊能嘉矩踏查日記》,蘇全正/翻攝)

據聞劉銘傳來臺中時,在省垣官舍未濟之前,曾幾度下榻於藍興堡下橋仔頭庄林清溪的大厝邸宅(即林崧生宅第,臺中市下橋仔頭37番地,位於今臺中市南區信義國小與美村路二段旁,1993年已拆除)。

林清溪與霧峰林家林朝棟為漳州籍平和縣的同鄉,彼此相識且往來密切,林清溪家族在光緒17年(1891年)分家產時的公親族長代表之一就是林朝棟。林崧生(1873年~1953年)是林清溪之子,號崑旺,曾任日治臺中區街長、臺中廳保正、臺中公學校學務委員、土地整理委員等職,及臺中一中創建捐助委員之一,明治38年(1905年)獲臺灣總督府頒授紳章。因此,在新庄仔聚落和吳鸞旂公館生活機能尚未完備或興建前,劉銘傳來臺中視察才會暫居下橋仔頭庄林家園邸。

光緒15年(1889年)8月,劉銘傳命臺灣縣知縣黃承乙負責省城工事監造、中路統領林朝棟率棟字軍參與築城工事,並委任殷商吳鸞旂為董工總理,積極營建省城。初期工程大致上完成了省垣八門四樓和城牆的規劃和奠基,以及衙署、宏文書院、考棚、文廟、城隍廟、武營、巡捕廳等設置,面積達375甲6分餘地,耗資215,000兩銀,其中宏文書院的倡建與城隍廟的修建就是吳鸞旂的努力成果。

出身自今臺中市神岡區市定古蹟筱雲山莊的前清秀才呂敦禮(1871年~1908年),號厚庵,娶妻霧峰林家下厝林文明子林壽堂之女林氏月嬌(法名覺滿,創建后里毘盧禪寺),曾任櫟社社長,著有《厚菴詩草》,其詠臺中築城的詩作,題曰〈大墩新建府城〉:

村墟疏落認新城,平野荒蕪接太清;

細草常緣官堠長,閒花多傍女牆生。

月明尚少樓臺影,日暮初添鼓角聲;

父老衣冠存太樸,大成殿畔事春耕。

詩中呈現出清末甫籌建臺中省城時的大墩(今臺中市),所見鄰近聚落盡是疏疏落落的一片平野荒蕪景象,城垣新建但門樓尚未完成,城內早晚都能聽聞擊鼓報時和號角鼓震的聲音,而大墩民風純樸,百姓皆能安分守己,新建的文廟大成殿旁猶見農民春耕的安居樂業景象。

另外,臺中省城的範圍和樣貌在日治初期伊能嘉矩的踏查日記中也留有重要的線索,紀錄了完整的省城範圍圖及東門、西門、南門、北門、小東門、小南門六個城門的位址。

另一幅光緒14年(1888年)的「計畫興建的臺中省城圖」則已見八個城門的位置,不過僅有北門及四周城牆建立完畢,其餘七個城門尚未修築完成。其中,大東門額曰震威,樓名朝陽樓;大西門額曰兌悅,樓稱聽濤樓;大南門額稱離照,樓名鎮平樓;大北門額名為坎孚,樓曰明遠樓。

我們在明治32年(1899年)出版的《臺灣名所寫真帖》中還可以看到臺灣省城西門外的影像,而目前省城遺跡只剩下大北門的門樓屋頂移置在臺中公園土墩上。這是由於明治33年(1900年)進行臺中市現代都市計畫,打算拆毀省城,地方仕紳因不忍一代史蹟蕩然無存,便向日本殖民官方陳情,最終獲得日人同意的遷移結果;另外,也將臺灣府儒學考棚主樓湧泉閣移建於水源地,但戰後被拆除,現已無存。

清代考棚在日治初期也曾作為臨時警察署,大正7年(1918年)拆遷至現址後改作為警察俱樂部,戰後除作為警察宿舍外,也將剩餘部分空間出租給百姓居住或開店營業。目前位在臺中市西區民生路39巷底和警察宿舍後方的考棚建築已被指定為臺中市的直轄市定古蹟。

清代臺灣中路建立省城的著眼點和整體考量是以軍事防務、戰略地位及平衡南北政務為主要目的,而劉銘傳的施政之所以較偏重中、北部的建設當然是因為臺灣的政經中心逐漸北移,臺北城設有布政使司衙門,加上1860年代開港通商後北路經濟事務日益繁多的關係,劉銘傳本身也以中路臺灣府「設備未周」為由暫駐臺北。

雖然劉銘傳將臺灣省城擇於現今臺中,但他也認為臺灣中部海防不足聯絡南北,必須依靠鐵路才能將南北連成一體,因此一方面進行興建省城的工作,另一方面也著手修築鐵路。然而光緒17年(1891年)4月,劉銘傳離職內渡後,繼任巡撫的邵友濂便以臺中不宜興建省城的諸多理由奏請將省會移到臺北城,中路省城建築工事就在光緒18年(1892年)宣告中止。

有關省會北移的原因,除了涉及劉銘傳和劉璈的不和之外,因邵友濂屬於左宗棠派系,當中不無挾怨的可能性;不過,橋仔頭也因「地近內山,不通水道」、「瘴癘甚重,仕宦商賈,託足為難」、「文報常阻,轉運尤艱」而有發展上的限制。

鹿港丁寶濂(1864年~1929年),字式周,清末廩生,有詩〈追懷劉壯肅公〉:「海氛騷動寇東瀛,詔起將軍斧鉞征;柱可擎天悲末劫,戈難返日壞長城。六年未了生前事,三郡空傳身後名;惆悵大潛山下路,英魂憑弔不勝情。」正是追懷臺灣初代巡撫劉銘傳,詩作頗有人亡政息的感慨與惋惜。

儘管臺中作為省城的規劃設計遭到中止,但由此可知臺中在臺灣地位的重要性。因此,大正9年(1920年)實施地方行政區劃改正時,臺中便進一步成為臺中州的州廳所在,取代清代彰化縣城,躍升為中部新興的行政與經濟中心。

本文節錄自:《劇場演義:演藝娛樂現代化的天外天劇場》一書,蘇全正、郭双富著,遠景出版。