生而平等但有別

討論〈婦女章〉(An-Nisa)的那天,我們坐在馬糧袋咖啡廳的老位子。我躬身低頭望著拿鐵,緊繃地像等待冠軍戰搖鈴聲的拳擊手。當我翻閱《古蘭經》到想討論的段落時,謝赫莫可奈何地點頭,彷彿他始終知道我遲早會翻到這一頁。我們都知道,第四章第三十四小節的正面交鋒是逃不掉的。我們都知道,我將指向原子筆標記的經文段落。我想瞭解,一個如此在乎公平正義的信仰,怎會讓不公不義形諸文字,化為聖典的一部分。

「關於『監護人』的段落,有些翻譯認為男人比女人優越──你會怎麼翻譯?」我脫口而出。「『qiwamah』這個字,我看有人翻成『監護權』,它到底是什麼意思?」

阿卡蘭停頓了一下。「我們先說說這章的主旨,」他和緩地說,「若從這章的開頭讀起,妳會發現,它其實是在捍衛女人。」

根據阿卡蘭的解釋,〈婦女章〉的立意是保護女人,而非懲罰女人。它闡明社會弱勢成員應受的對待,像是孤兒、戰爭寡婦和大部分女人。在每一道命令之間,經文提醒信徒敬畏並服從真主。阿卡蘭解釋,這些警告被植入關注弱勢權力的章節,形成一種修辭形式的保護。「聰明的人,或當權者,總是能夠隨心所欲地詮釋法律,」他說,「因此真主提醒世人,『敬畏我。』也就是說,在家裡,倘若你待妻子不公,她或許無法告上法院……但法院不只一個。」他手指上方。「真主是全知的。」

這章經文以平等主義的精神破題。「妳看,」阿卡蘭說,用手圈住面前的空氣,手指呈勻稱的橢圓形,「開頭的時候,經文說男人和女人是從『一個人』造出來的。」他朗讀道,「眾人啊!你們當敬畏你們的主,祂從一個人創造你們,祂把那個人的配偶造成與他同類的,並且從他們倆創造許多男人和女人。」

因此,《古蘭經》的創世假設,是以人生而絕對平等為起點。截至目前為止,它似乎比《聖經》廣為人知的創世故事更為開明。夏娃不過是亞當的伴侶,是用亞當的肋骨造出來的─除此之外,上帝直到賦予「野地各樣走獸、和空中各樣飛鳥」生命後,才造了夏娃。

阿卡蘭緊接著說,「同一個人」的創世說,說明伊斯蘭鑑於榮耀與尊敬真主使男人和女人平起平坐。「他們本是同一個人,而且他們擁有同樣的創造主,因此他們必須遵守相同的法律。」

在西元七世紀的阿拉伯半島,女人擁有(任何)權利,而且是與男人不相上下的真主創造物,堪稱一革命性概念。在前伊斯蘭時代的阿拉伯半島,女孩被視為拖油瓶。她們是嗷嗷待哺的一張嘴,出嫁時身體需要穿戴昂貴嫁妝,因此有些女嬰一出生就被殺掉,埋葬在廣漠沙丘──《古蘭經》明確譴責的一項習俗。

那些活過童年的女性,幾乎從不被允許繼承或擁有財產。實際上,女人根本就是男人的商品和私人財產:若丈夫過世,妻子,連同其他財產,都將傳給丈夫的男性繼承者。伊斯蘭到來後,女人獲得了繼承權:《古蘭經》指出女人有權繼承男性親戚繼承的一半。這個方案也許沒達到平等的當代西方標準,但在西元七世紀阿拉伯社會,它是公道的模範。根據傳統伊斯蘭設定,負責一家生計的是男人,而非女人。女人繼承的遺產歸自己所有,可依其意願任意處置;男人的責任則是用繼承遺產養家活口。

撇開最現代的標準不談,二比一的繼承是極其進步的規則:直到一八七○年,英國普通法系仍依據「從夫」(coverture)原則運作。這個意思是,從法律角度來看,已婚婦女其實並不存在。由於法律視丈夫和妻子為一體,女人不能繼承財產或保留她們的積蓄。「她們的實際存在和法律地位,在婚姻中被暫時吊銷。」十八世紀的法學家查爾斯.布雷克史東(Charles Blackstone)寫道。在美國,女人直到一九○○年才獲得控制自己財產的權利。

不出所料,西元七世紀的男人聽到女人有權繼承財產,可高興不起來。雷薩.阿斯蘭指出,早期伊斯蘭歷史,記載了男人滿腹苦水地向先知抱怨。「女人和小孩既不用工作也不用養活自己,怎麼可以擁有遺產繼承權?」他們問道,「難道他們如今可以像辛苦工作賺錢的男人一樣繼承了嗎?」阿斯蘭認為,〈婦女章〉有句經文斬釘截鐵地答覆了他們的提問:「誰違抗真主和使者,並跨過這則(繼承)律法的界線,真主將使誰入火獄,而永居其中,他將受凌辱的刑罰。」

這幾句經文對謝赫的家產,造成可觀影響。他直到十九歲在納德瓦唸書才真的正確地瞭解遺產繼承的詩節。當他把阿拉伯文寫成的詩節,反覆讀了又讀之後,他很震驚。他的祖父和曾祖父在皆不知情的狀況下,導致女兒們失去她們應得的財產。一如許多印度穆斯林,阿卡蘭的家庭遵從村莊習俗,按照這個習俗女人通常不會繼承土地。阿卡蘭的父親和伯叔平分土地;他的兩個姑姑什麼都沒拿到。在那之後,阿卡蘭回到棧達罕時找父親理論:他和他的兄弟們必須讓出三分之一的土地,讓兩個姊妹平分。阿卡蘭說服了父親,但當這兩個男人向阿卡蘭的姑姑們解釋,《古蘭經》准許她們繼承部分父親生前擁有的土地時,她們起初嚇得不敢接受。「她們習慣每年到我們家住上一兩個月,」阿卡蘭解釋,「她們擔心,如果接受屬於她們的遺產,就不能再來我家住了。她們擔心日子會變得不一樣。」

聰明的年輕侄兒令姑姑們發愁。這侄兒剛從拉克瑙返鄉,就堅持重新安排家族事務。兄弟們對她倆照顧有加,何苦小題大作?但阿卡蘭和他的父親堅持,兩個女人最終接受《古蘭經》應允她們的財產。當時,她們是整個棧達罕唯二繼承土地的穆斯林女人。阿卡蘭說,現在村子的男人會專程前來,請教《古蘭經》對留財產給繼承人的內容。

阿卡蘭說,棧達罕發生改變的不只是土地繼承權。千百年來,村裡的穆斯林採用印度教的聯合家庭習俗,也就是新郎帶著妻子與他的雙親同住。但在伊斯蘭教,每個穆斯林丈夫必須提供妻子專屬的家。自從阿卡蘭向村民們宣傳這點之後,維持聯合家庭的棧達罕穆斯林愈來愈少了。他告訴我的時候,露出一種無名英雄的笑容。「雖然我還年輕,他們卻肯聽我的。」他說,「雖然我還年輕──還在納德瓦唸書──他們卻聽從我的意見。」

阿卡蘭的姑姑們在我的念頭縈繞了一下,我想著她們對接受真主(及其家人)認為屬於她們的正當財產,有所遲疑。儘管令人窒息,習俗只要行之有年,就習慣成自然了。

「改變很困難,是吧?」我說,「哪怕改變造福的是自己。」

「不公義自有一套秩序,」謝赫贊同地說,「經過一兩個世代,人們看到不公義的事,會以為那就是常態。當你試圖伸張正義,此舉可能造成改變,並在短時間內使人感到失序。」

阿卡蘭根據《古蘭經》的方針持家,把薪水用來養家,他的妻子則把賺的錢留給自己。法哈娜縫紉生意的收入是她自己的。「有時候她把錢寄給她的家人,」他說,「但我從不干涉。我甚至不曾過問。那是她的錢。」

她的「聘禮」(mehr)也是她的。準新郎會在婚前把這穆斯林式聘禮送給女人。阿卡蘭解釋,這是對女人地位的一種投資:「如果男人必須給聘禮,代表結婚是經過深思熟慮的!」他高聲說,「意味著那段婚姻不只是為了享樂!」

「事實上,在伊斯蘭的脈絡中,人們想問的是『女人為什麼能獲得財產?』」阿卡蘭說,「她們根本不需要花錢!」他稍事停頓,在自問自答之前任憑這句挑釁陳述在空氣中徘徊,發揮最大效果。女人擁有遺產繼承權是出於原則、而非務實考量。女人需要屬於自己的財產。「因為財富使人嚴肅對待他人,」他解釋,「女人需要分得部分財產,好讓她們得到一定的尊重。」

女人因能繼承遺產,並獲得遺產所帶來的尊重,得到各式各樣的其他機會。我和阿卡蘭坐在牛津討論的不到一百年前,吳爾芙已在劍橋的一場演講草擬出其中的部分機會。演講時,她指出由國王和實業家贊助的牛津劍橋諸多男子學院的富麗堂皇。對比她在「蕨罕」女子學院(Fernham)──這是她為傳達論點所編造的─享用的分量少得可憐的牛肉和乾梅晚餐,盛裝在毫無裝飾的素瓷盤,配著白開水吞下肚。無奈蕨罕學院精力充沛的維多利亞淑女創辦人沒有財產權,當初得千辛萬苦地籌募資金蓋學校:「現在,想像如果她從商,變成人造絲綢製造商或證券交易巨頭;如果她當初留給蕨罕二、三十萬英鎊,我們今晚就能安逸地坐著高談闊論,聊些考古學、植物學、人類學、物理學、原子本質的話題……」

但情況卻不然。相反的,吳爾芙和接待她的女主人正在討論為什麼她們無法享有「山鶉和葡萄酒、吏員和草皮、書本和雪茄、圖書館和休閒時光」,以及為什麼「(我們的母親)竭盡全力,只能在空地上築光禿禿的牆」。有能力資助蕨罕的女人將生命奉獻在養兒育女,不曾出外攢錢。(當然還因為一八七○年法案通過之前,女人根本沒有繼承權。)在吳爾芙的年代,照顧家庭是女人工作的全部。創建一個教育機構,和輝煌的男性牛津劍橋學院相抗衡,「需要徹底壓抑家庭」。

阿卡蘭同意,照顧家庭是費時費力的工作。但俐落的分工把工作變得容易許多──這就是他對爭議段落第四章三十四節的解讀。儘管許多學者將其內容詮釋為廣義的背書,主張男人因與生俱來的優越性在能力上勝過女人,阿卡蘭相信這個段落有更特定的適用範圍。一般定義為「監護權」的「qiwamah」一字,對他而言,純粹是指男人有供養家庭之經濟責任。「伊斯蘭並非不願給女人權力,」他說,「若女人想成為法律專家,若她想成為學者,或踏進職場,這些職位她都可以追求。只不過在家裡,男人是監護人。在真主的法律下,男人和女人擁有相同的權利和義務。唯有在家庭裡,男女各有各的權利和義務。這不是什麼了不得的事。」

「也許對他而言沒什麼,」我腦袋冒出這念頭,「因為他既是男人,又是信徒。」對阿卡蘭來說,平等並非取決於誰負責洗碗,而是取決於真主賜予男女相等的恩寵:「在《古蘭經》中,男人是監護人。世人以為,男人比女人強。這不是事實。儘管男人是監護人,不代表他們在最後的審判中顯得比較虔誠。不是這樣的!有可能是妻子上天堂,而他入火獄!」

身為世俗主義者,對死後世界未有定論,我能掌握的末日審判就是當下。阿卡蘭能滿足於公平的真主,在人死後為人主持公道。像我這樣受現世奴役的俗人,受不了屬於我的公平正義被推延。我想現在就得到,在這個世界得到,在我自己的廚房和臥室看見正義:我要將我的打掃工作和學校接送責任劈成一半,好讓我有時間出門,看看世界,工作賺錢,好讓我有選擇,能聽從吳爾芙的意見,把錢留給某間女子學院。

我肯定露出不信服的樣子。「男性監護權的概念,」他趕緊補充,「只是關於組織的事情。單純為了家務的安排。」

「但對某些人來說,怎麼組織一個家,就是追求公平的第一步,而不是某種次要的事。」我反駁道,想起母親不准提供餅乾的意識覺醒聚會。「在好多人眼中,若某性別擁有對另一性別的監護權,就沒有正義可言,即便它不過是關於誰負責洗衣服的問題。」

「但男性擔任監護人的法律,並非男性制定的。他只是實踐法律。若法律是男人訂定的,那麼確實不公平。其實兩性之間只有一個差別,那就是女人會懷孕,所以她們無法像男人一樣不受限制。其他一切都是相同的。」伊斯蘭讓母親不用承擔男人無從逃避的特定責任。「由於真主對家庭制度的安排,男人得負起各式各樣的集體義務──他們必須負起維繫社會的責任,但女人有權選擇她們是否想要分擔。對男人而言,那是責任,他們沒得選擇。」

「像什麼?」

「當領袖在清真寺召開集會,男人必須出席,」他說,「女人可以選擇是否出席。聖戰(jihad)──男人必須參戰;但女人有權參加,或不參加。週五禮拜也是!男人一定要參加,女人可以選擇性參加。」

阿卡蘭解釋,女人的生理構造使她們得以從社會責任中稍事喘息。「她們有一天會懷孕。她們有一天會變成母親。若女人獲得與男人相同的權力和責任,她們一定會過得更辛苦,無庸置疑。」

他咬牙咧齒搖頭說道:「我真的不知道真主為什麼不換個方式分配!譬如,讓女人做母親十年,然後也讓男人做母親十年!」突然間,他的發言聽起來好像佛蒙特州的女性主義團體領袖。「妳也知道,人們總以為男人擁有的一定比較好!但在我看來,應該是倒過來才對。男人應該說:『我不想要家的監護權──給我當母親!』」

「你讓我想起一些女性主義者,」我笑道,「她們主張社會應該重視為人母的價值,還有其價值不應受貶損,圖利由薪酬勞動和職業地位構成的男性模型──因為這模型只在乎金錢。謝赫,你確定你不是女性主義者?」

談話至此,我們皆放聲大笑,而且可能有點太大聲了。隔壁桌戴眼鏡的男子從他的茶壺上方,對我發射嚴厲目光。

但阿卡蘭話匣子開了:「真主說:『天堂就在母親的腳下。』他不曾這樣形容父親!母親得到很大的尊重!」

他接著說,況且,當男性監護人有時令人感到厭煩。

「人喜歡權力,但其實權力限制了人們的樂趣,」他誠懇地說,「行政管理形同做牛做馬。《古蘭經》不想讓女人受行政管理之奴役。女人累了可以睡覺。但我是個父親,就算我累了,我知道我還有責任要盡。我太太她可以休息。但我若頭痛,還是得教書。」

謝赫閉眼幾秒,我知道這代表他接下來要說玩笑話:「若有人告訴我:『我會照顧你,我是你的監護人。』我一定會高興得不得了!」他俏皮地說,「我一定會舉雙手贊成,真的!」

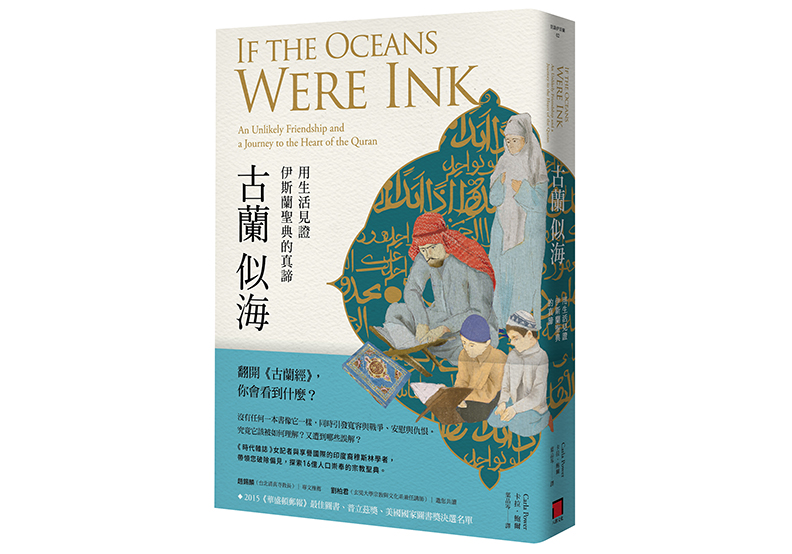

本文節錄自:《古蘭似海:用生活見證伊斯蘭聖典的真諦》一書,卡拉.鮑爾(Carla Power)著,葉品岑譯,八旗文化出版。

圖片來源:unsplash Henry Be