許多會議經常是出於習慣:總在同一時間開始、同一時間結束、總是訂在同一天,出席者總是坐在相同位置,總是選在同一個會議室,總是遵循相同的基本議程,這一切都是習慣的產物。個人和群體都傾向按照習慣行事,我們可能會忘了「打亂次序」和嘗試新事物的重要;我們說不定連自己的做事方式已經僵化都沒意識到。(本文節錄自《高效開會聖經》一書,作者:史蒂文.羅吉伯格,平安文化出版,以下為摘文。)

別太習慣舊椅子

是人就擺脫不了習慣,各種有意識和無意識的例行公事跟慣例填滿了我們的每一天、每個月、每一年。

大衛.尼爾(David Neal)、溫蒂.伍德(Wendy Wood)跟傑佛瑞.昆恩(Jeffrey Quinn)這三位杜克大學的教授寫過一篇以習慣為主題的精采論文,發表在《心理科學趨勢》(Current Directions in Psychological Science)這本期刊。

他們審視相關研究文獻,發現約有45%的日常行為幾乎每天都會重複,而且發生在同一個地點。45%!習慣行為也有可能是集體進行,例如在團體或甚至組織當中。

習慣或例行公事不見得不好,有時習慣可以發揮非凡的功能、作用和效果。問題在於,由於個人和群體都傾向按照習慣行事,我們可能會忘了「打亂次序」和嘗試新事物的重要;其實,我們說不定連自己的做事方式已經僵化都沒意識到。

這個現象跟開會有什麼關聯?主持人的許多開會行為經常是出於習慣。姑且先不論會議本身也可能出於習慣才開,會議還有可能是在同一時間開始、同一時間結束、總是訂在同一天,出席者總是坐在相同位置,總是選在同一個會議室,總是遵循相同的基本議程──這一切都是習慣的產物。

本章會談談有哪些小方法可以打斷開會的規律,激發新的活力、創造新的互動模式,提升出席者的熱忱。這樣的手段有很多種,包括換座位,甚至是乾脆不要有座位。

但請注意,我不是主張開會永遠都要換新的花樣,這麼一來只會把「打破習慣」變成一種新的習慣,那就太諷刺了。

我主張的是主持人應該保持敏銳,留意有哪些慣例正逐漸僵化,變成一攤死水。下一節提供了幾個點子,讓會議保持新鮮與刺激。

椅子的威力比你想像中的大

回想你上次參加的聚餐,你記得自己坐在哪裡嗎?不管你記不記得,我可以擔保,你坐的位子會直接影響你的聚餐體驗:你跟誰說話、說了多少話,搞不好連你吃了什麼都與此有關(比方說,馬鈴薯泥可能放在桌子另一端)。

開會的座位安排同樣很重要,研究表明是否當上領導者會受到位置的影響(例如根據我們的文化慣例,主位就是領導者所坐之位),而我們坐在哪裡關係到整個溝通的過程,以及我們容易反對誰的意見。

我認為研究會議的學者即便完全不認識一場會議上的人,只要看一張出席者圍坐在桌邊的照片,照樣能預測開會的互動,而且會有一定的準確度。

此外,我們也知道人傾向選擇自己上一次坐的位子;例如在教課時,我可以根據學生在開學第一天坐的位置,近乎鐵口直斷地預測他們在學期最後一天(16週之後)會坐哪裡。在選座位這方面,我們都是習慣的動物。

因座位而形成的互動模式不見得會擾亂一場會議,不過座位的確可能影響開會的成效、重大決策、創意、樂趣和活力。

(延伸閱讀│有效開會6步法:一個員工未來在公司能爬多高,就看他如何開會)

我來舉例說明:

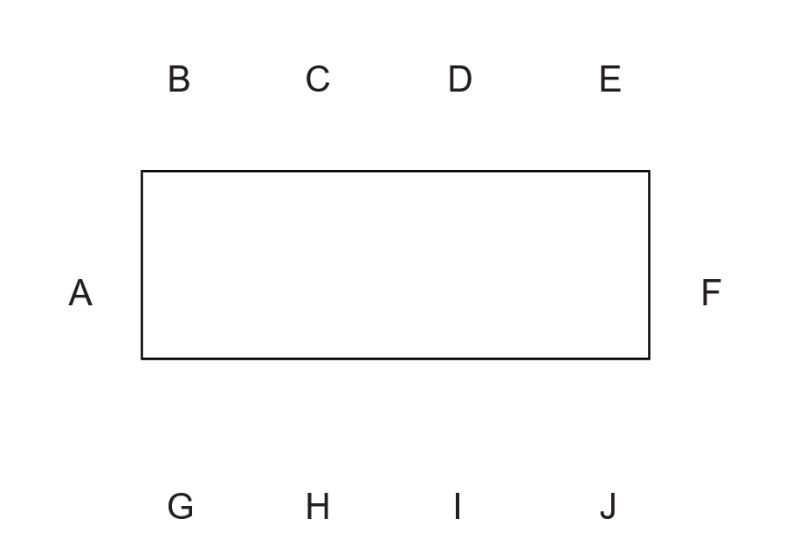

A和F兩人坐在享有優勢的發言位置,這兩處不是主位就是客位,由於這種位置通常象徵領袖角色,他們兩個人很可能會是發言最多的。

如果他們的專長最重要,這麼安排就沒問題,但要是他們得到的資訊有問題或意見不妥當,被放大的影響力就有可能造成損害。

C和D兩人相鄰,他們比較不容易對彼此有異議(也就是說,相較於坐在我們左右兩邊的人,我們較有可能跟坐在對面的人對話以及表達不贊同),也更有可能結為某種形式的實質同盟。

假如他們觀點相似,這樣就無妨;但要是他們看法不同,讓歧見確實獲得討論可能對會議更好──更出色、更能發揮合作成效的解決方案,往往都來自針對歧見的討論(換句話說,有建設性的意見衝突對開會而言是好事)。

J這個人到最後可能在會議上參與度不高,尤其是在A擔任主持人的情況下。要是J沒什麼想法或沒多少話想講,那就沒關係;但假如他的觀點是這場會議成功與否的關鍵,他待在這個座位就可能會降低開會的效益。

這番座位分析的用意不是要主持人操縱人際關係打造開會體驗,而是要說保持座位的彈性有其用處,長久下來可以讓每種互動關係都在會議上發揮作用,進而避免讓人陷入僵化的行為模式,保持開會的新鮮感與活力,促進不同類型的溝通模式,防止整個會議體驗流於單調。

想展開這樣的良好循環,主持人只需要敦促出席者每次開會都換座位即可,或至少每隔一段時間要換。

大家很可能會發發牢騷(畢竟我們都傾向照既定方式做事),但主持人可以直接解釋這些改變是為了保持開會的趣味、刺激感和「好玩」。

舉例來說,在一個我參與的董事會,我們每次開會都把每個人的名牌打亂,放在會議室的不同座位上,所以我親身經歷過這樣做的好處:這不光能夠改變互動模式,還能讓你和更多人建立關係。

另一個方式可以不知不覺地改變座位安排,也就是每次都挑選不同地點,用不同的桌椅配置來開會。光是讓人看看不一樣的風景,就能增添大家的活力了。

(延伸閱讀│90%人在做夢,72%人在做別的事:告別「爛會議」的7項建議)