編按:隨著軟體智慧逐漸融入物理世界,「實體AI」被認為是快速實現中的願景。有著頂尖「完美硬體」的台灣,與不斷推出「進化軟體」的矽谷,如何達成協調夥伴關係?要成為全球AI經濟的核心成員,台灣生態系可以採納哪五大足以轉變賽局的改變?

台灣的視角

台灣的半導體獨步全球,但是我們有一個老問題,而且已經變得更加迫切:為什麼我們在「硬體」的成就,始終無法催化出「軟體」的全球領先地位?

「實體AI」(Physical AI)興起、軟體智能與實體世界開始整合之際,台灣也面臨著對等關稅、地緣政治,以及其他的不確定性;因此這個問題益發重要,攸關國運的興衰。答案不在實驗室裡,而在於我們的「硬體DNA」與矽谷「軟體優先」文化之間的巨大鴻溝。

放眼看去,台灣的硬體實力與全球的人才、資本及軟體專業相結合的時候,是如何地生機盎然。因此,我們的使命就是:協助台灣打造一座更厚實、更有韌性的跨區域橋樑,讓我們的生態系統保有堅強的伙伴關係、適宜的思維模式、充足的支持力量,讓台灣可以在世界的舞台上發光發熱。

軟硬體的針線情

台灣是世界的「針」,以半導體、精密製造及尖端科技的鋒芒不斷開拓前路。然而,未來是實體AI的天下,只有軟體的「線」才能為產業帶來韌性,才有連結的力道,才能實現真正的規模化。

因此,當軟硬體齊頭並進的時候,最強大的生態系統就應運而生了,美國就是最好的例子。台裔美國人黃仁勳創建了NVIDIA,打造了全球最有影響力的公司;因為他把世界級的晶片跟完整的軟體生態系統結合在一起——這種硬軟體的完美組合,就是他致勝的關鍵。

就台灣而言,機遇就在眼前:半導體的「針」續其鋒芒,軟體的「線」在本地扎根;針和線將本地的產業聯合起來,再將這股力量注入全球市場;如此一來,台灣不只能夠保持領先,還可以形塑實體AI的新時代!

矽谷的視角

矽谷的競爭是無情的。它有充裕的資本,但是決戰致勝的關鍵是人才和速度。創投家們不斷動態調整,進行最佳化的工作:辨識可以規模化的項目,把那些不行的果斷斬除,並迅速將資源移轉到最重要的地方。目標的進展以季度衡量,創業的雄心則是開創產業的傳奇;而這樣的傳奇,至少以幾個十年來計算。

這樣的文化氛圍讓企業不得不穿透各種雜訊,專注於真正重要的事情,並以強而有力的方式來執行。企業創辦人、高階主管、投資者,大家都在高壓的環境下工作:在策略會議上挑燈夜戰、在董事會上奮戰不懈、併購公司、解散團隊、下定市場轉向的決策。有的公司瓦解了,有的正在上演一場驚人的逆轉秀,所有的人都在壓力與機會的張力中快速運轉。這就是美國的科技業。

它的特色是:許多舉足輕重的公司,都是全球各地的企業家所創辦的,他們都選擇在美國開疆拓土。比如說,Wiz的Assaf Rappaport(以色列),Zoom的Eric Yuan(中國),Freshworks的Girish Mathrubootham(印度),Perplexity的Aravind Srinivas(印度),NVIDIA的黃仁勳(台灣),Hugging Face的Clément Delangue(法國)。這種全球人才的融合,讓矽谷活力旺盛,永遠站在創新的最前線。這對我們台灣的啟示是什麼呢?一個產業生態系統的蓬勃生機,來自於它能夠吸納、整合全球的精英,而不只是倚賴地方性的資源。

台灣的產業生態

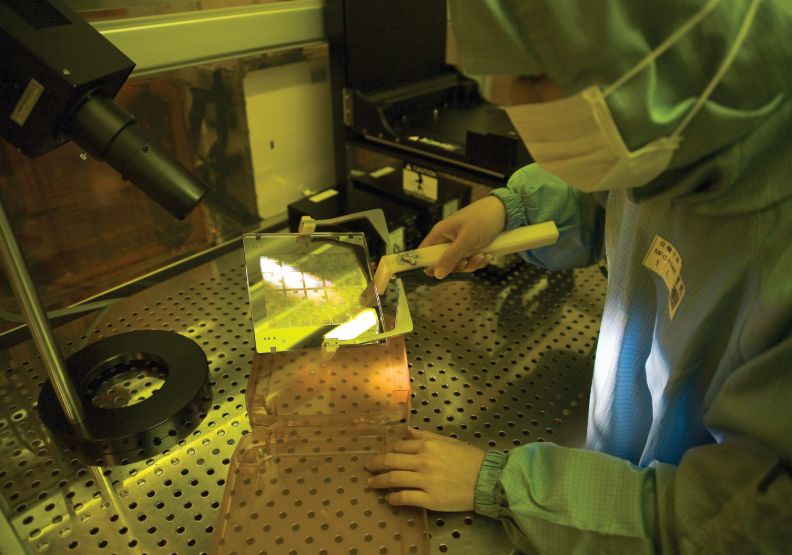

我們再將目光轉回台灣,風貌自有不同:半導體在科技業打頭陣——頂尖的工程人才、完整的供應鏈、世界性的聲譽——一切都圍繞著晶片打轉。半導體之外,許多新創公司也延續著這種B2B、製造導向的思維模式;恰好與矽谷的軟體思維產生對比性的互補關係。

台灣的晶片驅動著加州打造的軟體,說它是全球經濟的引擎,當之無愧。從先進製程到精密製造,台灣是全球AI基礎工程的核心。然而在實體AI即將引領風騷的時刻,硬體是我們的強項,軟體也還是我們的軟肋。

台灣的軟體槓桿

軟硬體的技術概念不同。硬體要求的是準確性及一致性:每一個微米、每一道公差、每一項步驟都必須精確無暇,一旦做下去就無法改變了。軟體則不然,它要在快速循環的開發流程中取得動能:發布、測試、除錯、重建,短短幾天之內就跑了一圈。簡而言之:硬體在出廠前就要完美,而軟體是在發布後,再學習、演化,走向完美。

此刻,機器人和AI已經降臨實體世界,驅動著自駕車,以及工業自動化、農業精準化、消費產品的智能化,終極的贏家是那些能夠把硬體的精準與軟體的敏捷完美結合的人。台灣的硬體實力彌足珍貴,如果能夠加大軟體投資的力度,就更能夠提升利潤、強化品牌,在價值鏈中不斷攀升。

文化的差異:完美的硬體、演化的軟體

軟硬體技術概念的不同實則來自於更深層的「文化差異」。台灣的成功是在製造業的熔爐中淬煉出來的,這代表的是一種崇尚精準、可預測性和完美主義的文化。「完美無瑕」的硬體思維在我們的DNA裡面;每一個微米都很重要,因為晶片成形之後,無法打掉重煉。

然而,我們如果把這樣的思維模式套用在軟體上面的時候,反而變成一種桎梏;因為軟體不是被「製造」出來的,而是被「培養」出來的;開發過程的循環、使用者的反饋,以至於一次又一次的失敗,都是這個培養的過程。這背後的精神就是:趕快失敗,加快學習!這跟我們既有的硬體文化格格不入,因為在硬體的製造中,失敗是「不可承受的代價」。

工廠裡面,常有這樣的衝突場景:管理數據和軟體的IT部門,與操作實體機器的OT(營運科技)部門之間存在許多隔閡,這也是數位或AI轉型中的一個障礙。不過現在的AI發展,已經讓這兩個世界不得不開始融合,因為領導者必須運用整合性的思維,把工廠現場(OT)的數據,即時提供給智能軟體(IT)採取行動。

我們不難理解,為什麼台灣許多硬體公司要跨足軟體開發會碰到困難。因為他們在管理軟體開發專案的時候,還是慣用管理硬體製造的方式,使用「瀑布式」(waterfall)的開發流程,希望軟體問世的那一天就完美無缺;殊不知這種完美已經扼殺了在尋求「產品與市場契合度」(product-market fit)必經的探索過程。真正的軟體創新必須有一個可以不斷進行沙盤推演的環境,必須有一個能夠充分自主的團隊。領導者要了解,軟體的開發過程並不是一條直線通到底,而是一個不斷快速反饋、改善的迭代(iteration)過程。

軟體的存在,不只是為了支持硬體的運作,它可以徹底改變商業的模式。「服務化」(Servitization),或者稱為「產品即服務」(Product-as-a-Service, PaaS)的概念對我們台灣非常重要——賣一台機器,不如賣「正常運行時間」和「每小時的精密產出」,而這是由AI驅動的預測性維護(predictive maintenance)所促成的。如此一來,價格的競爭轉化為價值的創造,原本的一次性銷售,可以轉化為源源不絕的高利潤收入;這才是真正的企業護城河,這才能往價值鏈的上游移動,從而擺脫商品化的陷阱。

與矽谷建立優質的伙伴關係

對台灣企業而言,加速創新的最佳途徑之一,就是與矽谷的頂尖軟體公司合作。但是這些頂尖的AI原生公司,往往對台灣市場比較不感興趣,因為台灣的生態系統規模不夠大,以繁體中文在地化的投資報酬率太小。因此,台灣的企業必須自行建立內部的整合團隊,或者跟iKala這樣具備AI經驗的本地合作伙伴配合,讓軟體專案可以落地。

頂尖的AI原生公司通常會以美國市場為優先,所以他們往往會推遲產品在亞洲上市的時間,或者只提供降階的版本。台灣如果要吸引這些公司,必須展現足夠的市場潛力,降低他們跟台灣客戶合作的障礙,讓他們覺得台灣是一個值得一試的地方。

台灣的企業巨擘早已在半導體、電子業、製造業等領域服務全球客戶,這讓他們在吸引世界級合作伙伴方面擁有獨特的優勢。最好的軟體公司帶來的是頂級的技術人才、AI原生的產品,以及能隨成長而擴展的基礎設施。與這些公司合作,能讓台灣的企業建立長期的競爭力,同時避免因倚賴短期或低品質解決方案而導致的風險。

五個足以改變賽局的轉變

以上種種的觀察不是批評,而是一張路線圖。專注、紀律以及放眼天下的雄心壯志,讓台灣成為半導體的領導者,當然也可以讓台灣成為其他產業的佼佼者,關鍵在底下的五大轉變:

一、擁抱全球標準,提早進入主要市場:台灣的新創公司通常會優先瞄準日本或東南亞市場,因為地理位置相近,文化也比較熟悉(至少我們自己這麼想)。這個看似合乎邏輯的決定,卻會讓我們錯失在世界最大、變化最快的市場「美國」競逐的機會。反之,我們即使在美國只贏得少數幾個客戶,也能為整個團隊提供非常好的市場驗證機會,加速學習的曲線,同時也可以提升我們在全球投資者心目中的可信度。此外,這也會迫使我們的團隊從第一天起,就決心打造出世界一流的產品。

二、一開始就分散營收及客戶基礎:公司的營收如果過度集中在單一的市場,對於全球的VC和潛在的併購方而言,都是一大警訊;在當今動盪的地緣政治氛圍下,這也是一個重大的商業風險。因此,創業者在創業初期就要進行全球性的思考,即使一開始只能在多個地區獲得較小的訂單也沒有關係;因為這可以展現出公司的韌性、適應力,以及可規模化的實力,讓公司對國際合作對象和投資者更具吸引力。

三、在過渡時期,策略性地使用顧問或系統整合服務:台灣許多軟體新創公司依靠顧問和專案工作來維持營運。這雖然提供了必要的早期現金流,卻是一個非常危險的陷阱,往後很可能會因此付出慘痛的代價和機會成本。這種商業模式創造了一種隨員工人數擴展的「代理商模式」(簡單來說就是「人力堆疊」),而且把公司的焦點從打造單一、可規模化的產品上給模糊掉了。台灣的新創公司確實有依靠早期現金流來生存的考量(其中一個主因是台灣早期VC資金鏈的斷鏈),但是正確的方式應該是策略性地將顧問服務當作輔助產品開發的短期橋樑,同時要有明確的後續計畫,以便轉向以產品為中心、具週期性收入(recurring revenue)的模式。

四、延攬具備全球經驗的人才:降低全球擴張風險最快的方法之一,就是建立一個已經做過這件事的團隊,也就是要積極延攬在北美或歐洲等市場有將公司規模化經驗的資深人才、顧問及董事會成員;他們在跨文化銷售、國際法規等各方面的見解都很有價值。總之,一個在目標市場擁有關鍵人員的分散式團隊,對於在台灣打造一家真正的全球化公司而言,不是奢侈品,而是必須品。

五、培養真正的「軟體優先」文化:歸根結底,前面的四個轉變都取決於最後這個轉變。領導者必須擁抱速度及不確定性,並且帶動這樣的文化來開發軟體。這是一個管理風格的轉化:由「命令與控制」的硬體管理風格,轉化為讓小型、自主的產品團隊去實驗、發布、學習的風格。鼓勵大家從失敗中學習,而不只是獎勵完美的執行成果。我們要重新定義成功、建立團隊、投資創新;這種由上而下的文化轉型,才能讓台灣硬體的這根「針」,編織全球AI這件漂亮的毛線衣。

從台灣走向世界,讓世界走進台灣

我們要強化台灣的產業生態系統之前,必須先將世界級的硬體與全球最好的點子、頂尖的人才結合在一起。我們的目標不僅是繼續推進半導體產業和硬體製造,我們還要擁抱軟體的速度與敏捷性,建立更強大的全球伙伴關係,並將台灣定位為AI時代的樞紐與橋樑。

iKala的共同創辦人暨執行長程世嘉(Sega Cheng),是現任台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)的理事長;Onsen Global的執行長王覺玅(Tiffine Wang),有豐富的跨境創投專業及全球創新生態系統的人脈。我們正緊密合作,將台灣與全球頂尖的AI公司和商機連結起來,同時也讓台灣最優秀的創新產品踏上全球的舞台。

讓台灣成為全球AI經濟的核心是我們共同的願景,在此誠摯邀請認同這個願景的企業家、創業家和投資家跟我們一起打拼,把握在你我眼前的這一波AI商機!

(作者專欄意見不代表本社立場)